オウンドメディアとコーポレートサイトの違いとは?目的・役割・活用法を解説

「最近、オウンドメディアを始める企業が増えているけれど、自社にも必要?」「コーポレートサイトと何が違うの?」といった疑問を持つ広報・マーケティング担当の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、両者の定義や活用メリットを明確にしながら、企業が目的に応じてどのように使い分けるべきかをわかりやすく解説します。さらに、実際の運用ステップや成功のためのコツも紹介しますので、今後の情報発信戦略の見直しや強化に役立てていただけます。

目次

オウンドメディアとは?意味・目的・企業活用の基本を解説

オウンドメディアの定義と目的

オウンドメディアとは、企業が自ら保有・運営し、情報発信を行うメディアのことを指します。代表的な形としては、自社ブログ、ブランドサイト、会員向け情報ページなどがあり、広告や外部メディアとは異なり、発信の内容や更新タイミングを企業が自由にコントロールできる点が大きな特徴です。

その主な目的は、ユーザーとの継続的な接点を生み出し、信頼関係を構築しながら中長期的なブランド価値を高めていくことです。短期的なキャンペーンや告知だけでなく、企業の姿勢や価値観を伝えるための「土壌」としても機能します。

企業がオウンドメディアを活用するメリット

オウンドメディアを活用することには、いくつもの具体的なメリットがあります。

まず、1つひとつのコンテンツが「資産」となり、過去の記事が長期的に検索流入を生む点が強みです。たとえば一度公開した商品解説やノウハウ記事が、1年後も安定的にアクセスを集めてくれることもあります。

また、企業の考え方や文化、社会課題への取り組みなど、広告では伝えきれない「ブランドの背景」を丁寧に伝えることができます。これは、ユーザーの共感や好感度の向上に大きく貢献します。さらに、検索ニーズに沿った記事設計を行うことでSEOにも強くなり、広告費をかけずに見込み顧客との接点を増やすことが可能です。こうした情報の蓄積と発信により、企業としての信頼性・専門性を築く効果も期待できます。

成功事例から学ぶオウンドメディア

たとえば「メルカリ」が運営する『メルカン』では、採用広報や企業文化、社員インタビューなど、社内の取り組みやリアルな声を通じて、企業の姿勢と働く環境を透明に伝えています。求職者や投資家にとっても有益な情報が豊富で、オウンドメディアのブランディング力を体現する好例です。

参考:https://careers.mercari.com/mercan/

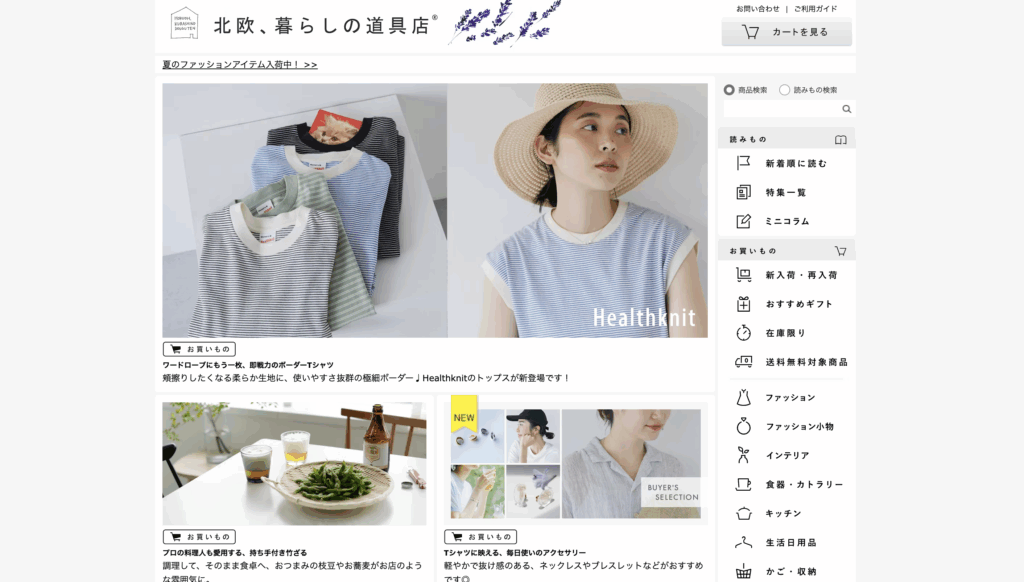

また「北欧、暮らしの道具店」は、日々の暮らしをテーマにした読みものや動画コンテンツを通じて、商品そのものだけでなく、暮らしの提案や価値観を丁寧に届けています。読み物と販売が自然に連動しており、共感から購買へとつながる構成が特徴です。

参考:https://hokuohkurashi.com/

これらの事例に共通するのは、「商品の魅力」だけでなく、「企業としての想い」や「人となり」をユーザーに伝える姿勢です。オウンドメディアは、そうした共感を呼ぶストーリーテリングに最適な場だといえるでしょう。オウンドメディアは、そうした共感を呼ぶストーリーテリングに最適な場だといえるでしょう。

オウンドメディア運用の基本手順

オウンドメディアの運用では、単なる記事更新だけでなく、明確な戦略設計と運用体制が求められます。

①まず最初に、運用の目的とKPI(重要評価指標)を設定します。たとえば「月間1万PV」「資料請求数の増加」など、具体的なゴールがあることで、運用の方向性がブレません。

②次に、ターゲットオーディエンスを明確にします。誰に向けて発信するのか、どんな悩みや課題を持っているのかを具体的にイメージすることが、コンテンツ設計の精度を高めます。

③続いて、検索ニーズをリサーチしながらコンテンツテーマを選定し、ライティングルールや更新頻度を整えたうえで、実際の制作・運用フェーズに入ります。

④記事公開後はアクセス解析やCV率などのデータをもとに効果検証を行い、PDCAサイクルを回して改善を重ねていくことが重要です。

こうした運用を地道に続けることで、オウンドメディアは企業にとって価値ある「顧客接点」として育っていきます。

コーポレートサイトとは?役割・メリット・成功のポイント

コーポレートサイトは、企業が社会に対して信頼性や存在意義を示すための「公式情報の窓口」として機能します。主に会社概要、事業内容、採用情報、ニュースリリース、IR情報などを掲載し、あらゆるステークホルダーに対して統一された情報を提供する場です。

近年では、単なる会社案内にとどまらず、企業の姿勢やビジョン、ESG・サステナビリティに関する取り組みなどもコーポレートサイトで積極的に発信する企業が増えています。

企業ブランドの確立とコーポレートサイト

コーポレートサイトは、企業のブランドイメージを社外に対して一貫して伝える重要な役割を担っています。ロゴやデザインの統一感だけでなく、言葉遣いや表現スタイルにもブランドの価値観が反映されるため、訪れたユーザーに企業としての「らしさ」を印象づける場でもあります。

特に初めて企業に接触するユーザーにとって、コーポレートサイトは最初の「接点」になることが多く、ここで得た印象がその後の行動や判断に大きな影響を与えることもあります。

顧客との信頼関係構築における役割

企業にとって信頼は不可欠な資産です。コーポレートサイトでは、企業の活動内容や沿革、代表メッセージ、事業のビジョンなどを公開することで、誠実さや透明性を伝えることができます。

特にBtoBの取引先や求職者にとっては、パートナーや雇用先として信頼できるかどうかを判断する重要な材料になります。日々更新されるニュースリリースやお知らせ欄も、企業の活発さや信頼性を示す一要素となります。

コーポレートサイトで透明性を高める方法

透明性は、企業に対する不安や疑念を取り除く鍵となります。たとえば以下のような情報発信が、透明性を高める有効な手段です:

- 財務情報やIR資料の定期的な更新

- 社会的取り組み(CSR、ESGなど)の紹介

- トップメッセージや中長期的な経営ビジョンの発信

- コンプライアンス方針や社内制度の開示

これらを「誰にでも見える形」で整理し、読みやすく設計することが信頼構築につながります。

コーポレートサイトとSEO対策

コーポレートサイトにおけるSEO対策は、オウンドメディアほど攻めの設計にはなりにくいものの、一定の最適化は非常に重要です。

例えば、会社名やサービス名での指名検索にしっかりと応える構造を整えることは基本中の基本です。また、採用情報ページでは「企業名+職種」「企業名+勤務地」などの検索を意識したページタイトルや構成が必要になります。

FAQやコラム、社員インタビューなどをコーポレートサイト内に設けることで、オウンドメディア的な価値を持たせつつ、検索エンジンからの流入を高めることも可能です。

コーポレートサイトは“情報の保管庫”としてだけでなく、“信頼と興味を育てる場”として捉えることが、現代的な活用法と言えるでしょう。

オウンドメディアとコーポレートサイトの違いとは?目的・運用・役割を比較

オウンドメディアとコーポレートサイトは、いずれも企業が自ら運営する自社メディアですが、その目的や運用方針、役割には明確な違いがあります。このセクションでは、両者を比較しながら、それぞれの特性をより深く理解していきましょう。

オウンドメディアとコーポレートサイトの目的の違い

コーポレートサイトの主な目的は、「企業情報の信頼性ある提供」です。投資家、取引先、求職者、メディアなど、広範なステークホルダーに向けて公式情報を網羅的かつ正確に提示することが求められます。

一方、オウンドメディアの目的は、「顧客との関係構築」と「潜在層への情報提供」にあります。より柔らかく親しみのある語り口で、自社の世界観や考え方を伝え、共感を醸成しながらファンを育てていくのが基本的な方向性です。

コンテンツ戦略における違い

コーポレートサイトは、会社概要やIR資料、プレスリリースといった定型的・静的なコンテンツが中心です。どの企業もある程度フォーマットが共通化されており、「正確性」や「網羅性」が重視されます。

それに対し、オウンドメディアでは、SEOを意識した記事、インタビュー、読みものコンテンツ、動画など、より多様で“編集的な”アプローチが取られます。「伝える相手に刺さるか」「検索されるか」といった視点が重要です。

ターゲットオーディエンスの違い

コーポレートサイトの主なターゲットは、企業に関心のある外部ステークホルダー(例:投資家、求職者、取引先など)です。したがって内容もフォーマルで堅めの表現が基本になります。

一方オウンドメディアは、商品やサービスに潜在的に興味を持つ生活者や見込み顧客など、“まだ接点の浅い層”に向けて設計されることが多く、語り口や構成にも自由度があります。

企業内での管理と運用の違い

コーポレートサイトは多くの場合、広報部門や経営企画部門などが「情報の正しさ」に責任を持ち、更新フローも慎重かつ定期的です。

それに対し、オウンドメディアはマーケティング部門やコンテンツチームが主導し、スピード感やタイムリーさ、ユーザー視点を重視して運用されるケースが多く見られます。

つまり、コーポレートサイトは「信頼を担保する静的な公式情報の拠点」、オウンドメディアは「関係構築・共感獲得を目的とした動的なコミュニケーションの場」と位置づけると、それぞれの役割がより明確になります。

オウンドメディアを自社で立ち上げるための4つのステップ

目標設定とKPI策定

まずは、「何のためにオウンドメディアを立ち上げるのか」という目的を明確にし、それに紐づくKPI(重要評価指標)を設定しましょう。

たとえば「問い合わせ件数を月10件増やす」「検索経由での新規訪問者を月間2,000人獲得する」など、具体的かつ測定可能な目標を設定することで、プロジェクト全体の方向性がぶれず、成果の可視化もしやすくなります。

ターゲットオーディエンスの選定

次に、誰に向けて発信するのかを明確にすることが重要です。

既存顧客に対する関係強化なのか、新規顧客の獲得を目指すのか、あるいは採用広報としての活用なのか。ターゲットの興味関心、悩み、検索行動などを具体的にイメージすることで、コンテンツ設計にも説得力が生まれます。

コンテンツプランニングとライティングポリシー

目的とターゲットが決まったら、どのようなテーマやトーンで記事を展開するかを検討します。

よく読まれる検索キーワードをリサーチしたり、競合の発信傾向を確認したりしながら、「自社らしい切り口」で価値のある情報を提供していきましょう。

また、トンマナ(トーン&マナー)や記述ルール、掲載基準などを明文化した“ライティングポリシー”を策定しておくことで、社内外で制作体制を拡張する際も品質を一定に保てます。

SEOとプロモーション戦略

制作したコンテンツを多くのユーザーに届けるためには、SEO(検索エンジン最適化)とプロモーションの戦略設計が不可欠です。

タイトルや見出し、メタ情報の最適化に加え、内部リンクや構造化データなどの基本対策をしっかり押さえることが、自然検索流入を生む基盤になります。

さらにSNSとの連携や、メールマガジン、他メディアとの連携といったプロモーション施策を取り入れることで、より広い層へコンテンツを届けることが可能になります。

オウンドメディアは「作って終わり」ではありません。これらのステップを踏みながら継続的に磨き上げていくことで、自社の資産として価値を発揮し続ける存在へと育っていきます。

オウンドメディア運用を成功させるための改善・分析・継続のポイント

オウンドメディアは立ち上げて終わりではなく、運用を通じて育てていくメディアです。安定した成果を出し続けるためには、継続的な改善と分析、運用体制の柔軟な見直しが欠かせません。このセクションでは、運用を成功に導くための視点と取り組みをご紹介します。

継続的な改善とフィードバックの活用

記事やコンテンツを公開した後も、ユーザーの反応や行動を見ながら改善を重ねていくことが大切です。たとえば、直帰率が高いページには導線の工夫やタイトルの見直しを行い、滞在時間が短いページでは構成や文章量の調整を検討するなど、ユーザーの体験を元にした改善が効果的です。

社内の営業チームやカスタマーサポートからの「お客様の声」を拾い、記事テーマや構成に反映することも、実際のニーズに寄り添ったコンテンツづくりにつながります。

データ分析による戦略の最適化

GoogleアナリティクスやSearch Consoleなどのツールを活用して、PV数や流入経路、検索クエリ、CV(コンバージョン)などのデータを定期的に確認しましょう。

どのコンテンツがよく読まれているか、どの流入チャネルが強いのかを把握することで、今後注力すべきテーマや改善点が見えてきます。データに基づいた仮説と検証を繰り返すことで、戦略全体の精度が高まります。

ユーザーからのフィードバックを生かす方法

サイトにコメント機能や問い合わせフォームを設置することで、読者からの声を直接受け取る仕組みを整えることができます。SNSでの反応やシェアコメント、アンケート結果も重要なヒントになります。

ポジティブな声だけでなく、「わかりにくかった」「もっと知りたい」といった改善要望も貴重なフィードバックです。それらを積極的に取り入れることで、ユーザー視点に立ったより良いコンテンツ設計が実現します。

外部リソースを活用したコンテンツ拡充

社内だけでコンテンツを回そうとすると、どうしてもリソースの限界に直面します。そんなときは、外部のライターやディレクター、カメラマン、SEO専門家などの協力を得て、クオリティと効率のバランスを取ることが重要です。

また、他部署との連携やパートナー企業との協業によって、新たな切り口や情報源を得ることも可能になります。自社だけで抱え込まず、外部の知見や経験を柔軟に取り入れる姿勢が、長期的なメディア運用を支える鍵となります。

オウンドメディアの運用は、試行錯誤の積み重ねです。正解はひとつではありませんが、「ユーザーにとって価値ある情報を届ける」という本質を軸に改善を重ねていくことで、確実に成果は積み上がっていきます。

まとめ:オウンドメディアとコーポレートサイト、それぞれの強みを活かして

オウンドメディアとコーポレートサイトは、いずれも企業にとって欠かせない情報発信の場ですが、その役割と目的には明確な違いがあります。本記事では、それぞれの定義・特徴・運用方法を整理し、どのように使い分けるべきかを解説してきました。

自社の目的やフェーズに応じて適切に活用することで、信頼性の向上・認知拡大・関係性の構築など、複合的な成果につながっていくはずです。「自社らしい発信をはじめたい」「でも社内にノウハウやリソースが足りない」 そんなお悩みをお持ちの方へ。

撮影ティブは、企画設計からコンテンツ制作、撮影、SNS連携、記事運用まで、企業広報に必要なすべてを外部パートナーとして支援します。

「一緒に伴走してくれる広報チームが欲しい」そんな企業さまの力になります。