【初心者向け】オウンドメディアとは?コンテンツマーケティングとの違い・メリット・成功のコツを徹底解説

「オウンドメディアを立ち上げたいけれど、そもそも何を指すのか分からない」「コンテンツマーケティングとの違いは?」──そんな疑問を抱えて検索している方も多いのではないでしょうか。

オウンドメディアは、企業や団体が自ら所有・運営するメディアを指し、ブランドの信頼構築や集客、顧客育成に役立つマーケティング手法です。一方で、コンテンツマーケティングは「顧客に価値ある情報を提供することで、最終的に購買やファン化につなげる活動全般」を指し、オウンドメディアはその実践の場として重要な役割を担います。

本記事では、「オウンドメディアとは何か」という基本的な定義から、コンテンツマーケティングとの違い、さらに運営のメリット・デメリットや成功に導くためのコツまでを体系的に解説します。国内企業の成功事例も紹介しますので、読了後には「なぜオウンドメディアが必要なのか」「どのように始めればよいのか」が具体的に理解できるはずです。

目次

オウンドメディアとは?意味・定義と役割をわかりやすく解説

オウンドメディアとは、企業や団体が自ら所有・運営するメディアのことを指します。

「オウンド(owned)=自分のもの」「メディア(media)=情報発信の場」という言葉の通り、自社で管理・運営できる情報発信のチャネルがオウンドメディアです。

具体的には、自社サイトのブログ、企業公式のSNSアカウント、会員向けメールマガジン、さらにはオンラインマガジンやコーポレートサイトの特設ページなどが含まれます。広告枠を購入して出稿する「ペイドメディア」や、口コミやSNSシェアによって拡散される「アーンドメディア」と異なり、自社で自由にコントロールできる点が最大の特徴です。

【オウンドメディアの役割】

オウンドメディアには、大きく分けて次のような役割があります。

①ブランド認知の拡大

自社の理念や強み、商品の魅力を発信し、ユーザーに知ってもらう入り口になります。

②顧客との関係構築

有益な情報を継続的に提供することで、顧客の信頼を獲得し、ファン化を促します。

③集客・リード獲得

検索エンジン経由で潜在顧客を呼び込み、問い合わせや購買といった成果へつなげる役割を担います。

④長期的な資産化

蓄積された記事やコンテンツは、広告のように出稿を止めたら消えるものではなく、長期的に企業の資産として働き続けます。

つまりオウンドメディアは、短期的なプロモーション施策ではなく、中長期的に企業の成長を支えるマーケティング基盤といえるのです。

オウンドメディアの種類(ブログ・SNS・メールマガジンなど)

オウンドメディアにはいくつかの種類があり、目的やターゲットに合わせて使い分けることで効果を最大化できます。代表的なものを見ていきましょう。

①企業ブログ・コラムサイト

もっとも一般的なオウンドメディアの形態が、自社サイト内で展開するブログやコラムサイトです。

・SEOとの相性が良く、検索流入を狙いやすい

・専門知識やノウハウ記事を発信することで、信頼性を高められる

・商品やサービスに関連する情報を体系的に蓄積できる

「オウンドメディア=企業ブログ」というイメージを持つ人も多く、基盤となるメディアとして欠かせません。

②SNSアカウント(X・Instagram・YouTubeなど)

SNSもオウンドメディアの一種です。X(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなど、自社が公式運営するアカウントを通じて情報を発信します。

・即時性が高く、ユーザーとの双方向コミュニケーションが可能

・ビジュアル訴求や動画でブランドの世界観を伝えられる

・シェアや拡散によって新規ユーザーへの認知拡大につながる

③メールマガジン・ニュースレター

メールマガジンやニュースレターは、既存顧客や会員に向けて直接情報を届けられる強力なチャネルです。

・顧客との関係維持やリピーター育成に効果的

・配信リストが自社に蓄積されるため、外部環境に左右されにくい

・パーソナライズした内容を届けやすい

④自社アプリや会員サイト

近年では、アプリや会員制サイトをオウンドメディアとして活用する企業も増えています。

・顧客との長期的な関係構築に役立つ

・ロイヤルユーザー向けに限定コンテンツや特典を提供できる

・データを活用した高度なマーケティングが可能

企業がオウンドメディアを持つ目的とは?

企業がオウンドメディアを立ち上げ、運営する背景にはいくつかの明確な目的があります。広告や営業活動だけでは補えない部分を、オウンドメディアが担うことで中長期的な成長につなげられるのです。

1.ブランド認知の拡大

オウンドメディアは、自社の理念や強みを直接発信できる場所です。広告のような一方通行ではなく、記事や動画を通じてストーリーを語ることで、ブランドの世界観を伝え、競合との差別化を図ることができます。

2.潜在顧客との接点づくり

検索エンジンやSNSを経由して、自社をまだ知らない潜在顧客に情報を届けることができます。たとえば、課題解決に役立つ記事を公開することで「この会社は信頼できそうだ」と感じてもらう入り口になります。

3.潜在顧客との接点づくり

有益な情報を継続的に提供することで、既存顧客との関係性を強化し、リピーターやファンを育成できます。とくにBtoB分野では、リードナーチャリング(見込み客育成)の場としてオウンドメディアが大きな役割を果たします。

4.長期的な集客基盤の構築

広告は出稿を止めれば集客効果も止まりますが、オウンドメディアの記事やコンテンツは公開後も検索流入を生み続けます。長期的に集客の土台となる「資産」として企業に残り続ける点は、大きな魅力です。

コンテンツマーケティングとは?基本的な概念と目的

ここでいう「コンテンツ」とは、記事・動画・SNS投稿・ホワイトペーパー・メールマガジンなど、多様な形式の情報を指します。単なる広告や宣伝とは異なり、ユーザーにとって有益で「役に立つ」情報を届けることが重視されます。

ポイントは、売り込みを前面に出すのではなく、相手に価値を与えることから始めるという点です。その積み重ねが結果的に信頼を生み、購買行動につながります。

【コンテンツマーケティングの目的】

企業がコンテンツマーケティングを行う目的は、以下のように整理できます。

①潜在顧客の獲得と育成

検索エンジンやSNSを通じて、自社に関心を持つ前段階の顧客と接点を持ち、見込み顧客へと育てていきます。

②顧客との信頼関係の構築

専門的な知識や役立つ情報を発信し続けることで、「この会社なら安心できる」と感じてもらえるようになります。

③中長期的な売上の向上

ユーザーとの関係性を育み、購買行動やリピート利用につなげることを通じて、安定した売上基盤を作ります。

④ブランド価値の強化

企業独自の視点やストーリーを発信することで、競合との差別化を図り、ブランドの信頼性や好感度を高められます。

コンテンツマーケティングの主な手法と活用例

コンテンツマーケティングには多様な手法があり、目的やターゲットに応じて使い分けることが重要です。ここでは代表的な手法と、実際の活用例を紹介します。

・ブログ記事・コラム

もっとも基本的な手法が、自社サイトにブログ記事やコラムを掲載することです。

・SEO対策と組み合わせて検索流入を獲得

・専門知識やノウハウを発信し、企業の信頼性を高める

・商品・サービスへの導線を自然に設計できる

・ホワイトペーパー・資料ダウンロード

専門性の高い情報をPDF資料やレポートにまとめ、ダウンロードと引き換えにユーザーのメールアドレスを取得する手法です。

・BtoB領域でリード獲得に有効

・詳細な事例や調査データを提示することで信頼を構築

・その後のメールマーケティングや営業活動につなげやすい

・動画コンテンツ・ウェビナー

YouTubeや自社サイトで動画を活用する手法です。

・視覚的・感覚的に情報を伝えやすい

・SNSでの拡散性が高く、認知拡大につながる

・ウェビナー形式で双方向のコミュニケーションも可能

・SNS投稿・コミュニティ運営

X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどのSNSは、コンテンツマーケティングを展開する上で欠かせません。

・ユーザーとのリアルタイムな対話が可能

・ハッシュタグやキャンペーンで拡散力を高められる

・コミュニティ形成を通じてブランドロイヤルティを強化

このように、コンテンツマーケティングは「記事」「資料」「動画」「SNS」など多様な形で展開できます。大切なのは、単なる情報発信ではなく、ユーザーにとって価値のある体験を設計することです。

オウンドメディアとコンテンツマーケティングの関係性

「オウンドメディア」と「コンテンツマーケティング」は混同されやすい言葉ですが、両者は同じものではなく、明確な関係性があります。

| オウンドメディア | 企業が自社で所有・運営する「情報発信の場」そのもの |

| コンテンツマーケティング | ユーザーに有益な情報を提供し、信頼関係を構築して成果につなげる「戦略や手法」 |

つまり、オウンドメディアはコンテンツマーケティングを実行するためのプラットフォームであり、コンテンツマーケティングはオウンドメディアを活用して成果を出すための考え方・取り組みなのです。

コンテンツマーケティングを実践するためには、情報を発信する場(=オウンドメディア)が必要。オウンドメディア単体ではただの発信の場にすぎず、戦略的なコンテンツ設計(=コンテンツマーケティング)がなければ成果にはつながりにくい。

両者は「車の両輪」のような関係にあり、オウンドメディア × コンテンツマーケティングを掛け合わせることで、はじめて企業の認知拡大や顧客育成といった成果を最大化できます。

オウンドメディア運営のメリットとは?

オウンドメディアを継続的に運営することには、多くのメリットがあります。短期的な広告効果とは異なり、中長期的に企業の成長を支える基盤となる点が特徴です。ここでは代表的なメリットを整理します。

ブランド認知の向上と追求する価値

オウンドメディアを運営する最大のメリットのひとつが、ブランド認知の向上です。単なる商品やサービスの紹介にとどまらず、企業のビジョンや価値観を発信できる場として機能します。

・企業の世界観を伝える場

広告は限られた枠や時間で「一方的に伝える手段」ですが、オウンドメディアでは自社が大切にしている想いやストーリーを時間をかけて発信できます。

たとえば、

- サステナビリティへの取り組み

- 社員インタビューによる企業文化の紹介

- 開発ストーリーを交えた商品の背景紹介

といった記事は、読者に「この会社の姿勢や考え方が好きだ」と思ってもらえるきっかけになります。

・信頼性と専門性の強化

オウンドメディアを通じて専門的な情報やノウハウを発信し続けることで、「この分野ならこの会社」という専門性のポジションを確立できます。

特にBtoB領域では「業界の知識が豊富で頼れるパートナー」という印象を与えることが、商談のきっかけや受注の後押しにつながります。

・競合との差別化

同じ商品やサービスを扱っていても、オウンドメディアで「どのように伝えるか」でブランドイメージは大きく変わります。

ユーザーは価格や機能だけでなく、企業が提供する価値観やストーリーに共感して選択する傾向が強まっており、情報発信が差別化要因になるのです。

このように、オウンドメディアは単なる集客手段ではなく、ブランドの価値を社会に広げる「ストーリーテリングの場」として大きな意味を持っています。

SEO効果による集客

オウンドメディア運営の大きな強みは、SEO(検索エンジン最適化)による継続的な集客効果です。広告は出稿をやめれば効果も止まりますが、検索エンジンに評価される記事を蓄積すれば、時間が経つほど安定した流入源を確保できます。

・検索流入の安定化

SEOを意識して作成された記事は、ユーザーが検索したときに上位表示されやすくなります。これにより、広告費をかけなくても見込み顧客が自然に集まる仕組みをつくることが可能です。

特に「悩み解決系の検索ワード」に対応した記事は、検索ユーザーにとって有益な情報となり、長期的にアクセスを獲得できます。

・コスト効率の高さ

リスティング広告やSNS広告はクリックごとに費用が発生しますが、SEOによる流入はコンテンツを公開した後の継続的な費用がほとんどかかりません。

つまり、オウンドメディアは初期投資をかけるほど、時間とともに費用対効果が高まる資産になっていきます。

・見込み顧客との接点拡大

SEOを通じて検索ユーザーを集めることで、購買検討前の潜在層とも接点を持つことができます。

- 「比較・検討ワード」での検索から購入意欲の高いユーザーを獲得

- 「悩み・課題ワード」での検索から潜在顧客を取り込み、将来的な商談や購入につなげる

このように、検索経由のアクセスは新規顧客との出会いを増やし、売上に直結するチャンスを拡大します。

・ドメイン全体の評価向上

良質な記事が蓄積されると、検索エンジンから「信頼できるサイト」と認識され、サイト全体の評価が上がります。その結果、既存記事だけでなく新規記事の上位表示もしやすくなり、さらなる集客効果を生み出します。

このように、オウンドメディアは短期的な広告に依存しない、持続的な集客チャネルを確立できるのが大きなメリットです。

潜在顧客の育成とリード獲得

オウンドメディアは、単なる情報発信の場ではなく、潜在顧客との出会いからリード獲得・育成までを担う重要なマーケティングチャネルです。

・潜在顧客との最初の接点

検索やSNSを通じて記事にたどり着くユーザーの多くは、まだ自社の商品やサービスを知らない「潜在顧客」です。

彼らが抱える課題や悩みに対して解決策を提示するコンテンツを提供すれば、「役立つ情報を発信している会社」として認識され、信頼関係の第一歩を築けます。

・リード獲得の仕組み化

オウンドメディアは、記事を入口としてリード獲得の仕組みを作ることが可能です。

- 記事の末尾に資料ダウンロードやセミナー申込のCTA(行動喚起)を設置

- ホワイトペーパーやチェックリストを配布してメールアドレスを取得

- 会員登録型コンテンツで継続的に接触

こうした仕掛けを組み込むことで、単なるアクセスが「見込み顧客情報」として企業に蓄積されます。

・ナーチャリング(顧客育成)への活用

獲得したリードはすぐに購買につながるとは限りません。そこでメールマガジンや追加コンテンツを通じて継続的に接点を持つことで、徐々に購買意欲を高めていく=ナーチャリングが可能になります。

オウンドメディアのコンテンツを段階的に届けることで、ユーザーの理解や興味が深まり、最終的な成約につながります。

・営業活動との連携

オウンドメディアで得たリード情報は、営業部門の活動とも連動できます。

たとえば「どの記事を読んだか」「どの資料をダウンロードしたか」といった履歴データを把握できれば、顧客のニーズを把握したうえで効率的にアプローチでき、営業成果を高めることができます。

このように、オウンドメディアは単なる広報活動にとどまらず、潜在顧客を呼び込み、リードを獲得し、顧客として育成していく一連の流れを支えるマーケティング基盤となります。

長期的な資産になる強み

オウンドメディアの大きな価値は、一度作ったコンテンツが長期的に企業の資産として蓄積されるという点にあります。これは、広告や短期的なキャンペーンとは大きく異なる特徴です。

・ストック型マーケティングとしての効果

広告は出稿を停止すれば効果が止まりますが、オウンドメディアの記事や動画は公開後も検索エンジンやSNS経由で継続的に閲覧されます。いわば「ストック型」の仕組みであり、時間の経過とともに企業の集客基盤が強固になっていくのです。

・継続的な集客とコスト削減

一度上位表示された記事は、追加費用をかけなくても安定したアクセスを生み出し続けます。その結果、広告依存度を下げ、マーケティングコストの最適化につながります。

たとえば、3年前に公開した記事が今も検索流入を生み、新規顧客の接点となっているケースも珍しくありません。

・情報資産としての価値

オウンドメディアに蓄積された記事やコンテンツは、単なる集客手段を超えた情報資産になります。

- 営業活動のサポート資料として活用

- 採用活動で「企業文化を伝えるコンテンツ」として利用

- PRやメディア露出時の引用元として機能

このように、一度作ったコンテンツが多方面で活用され、企業全体の価値を高める基盤となります。

・組織学習とナレッジ共有の場

また、コンテンツ制作の過程で得られる市場調査やユーザー理解は、社内に蓄積されるナレッジにもなります。オウンドメディアは「外部への発信の場」であると同時に、「社内で知識を体系化する場」としての役割も果たします。

このように、オウンドメディアは短期的な施策ではなく、長期的に企業を支える無形資産として育っていくのが最大の強みです。

オウンドメディアの課題とデメリット|失敗しやすいポイントとは?

オウンドメディアには多くのメリットがある一方で、運営には課題やデメリットも存在します。事前に理解しておくことで、失敗を防ぎ、効果的な運営につなげることができます。

成果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディア運営で最も多く聞かれる課題のひとつが、効果が出るまでに時間がかかるという点です。広告のように配信開始直後からアクセスや売上が伸びるわけではなく、検索エンジンに評価されるまで一定の期間が必要です。

●なぜ時間がかかるのか?

- 検索エンジンの評価に時間がかかる

新しく公開された記事は、Googleにインデックスされてから評価が安定するまで数カ月を要することがあります。競合性の高いキーワードほど上位表示までの期間は長くなります。 - コンテンツの蓄積が必要

数本の記事では検索流入の効果は限定的です。テーマごとに関連する記事を網羅的に公開し、一定の量と質が揃うことでようやくSEO効果が発揮されます。 - ユーザーの信頼獲得には時間が必要

継続的な発信を通じて「役立つ情報を提供してくれるサイト」という認識が広がり、徐々にブランドへの信頼が醸成されます。これは一朝一夕では築けません。

成果が出始める目安

一般的に、オウンドメディアの効果が出始めるのは最低でも6カ月〜1年程度といわれています。特にBtoBのリード獲得やブランド認知向上などは、中長期でじっくり取り組む必要があります。

●この課題を克服するには?

- 短期施策との併用

オウンドメディアと並行して広告施策を実施し、初期集客を補う。 - 小さな成果を設定する

アクセス数や記事公開数など、中間指標(KPI)を明確にして「進んでいる実感」を得る。 - 長期運営を前提にした計画づくり

最低1年は継続する前提で体制や予算を組むことで、途中で挫折しにくくなる。

このように、オウンドメディアは「短期間で売上アップ」ではなく、時間をかけて効果を積み上げていくマーケティング手法であることを理解しておくことが重要です。

運営コストやリソース不足の問題

オウンドメディアの運営において、多くの企業が直面するのが コストとリソース不足 です。ブログ記事や動画を「作って公開するだけ」では成果は出にくく、戦略立案から制作、分析まで幅広い業務が必要となります。その結果、予想以上に工数や費用がかかってしまうことも少なくありません。

●なぜコストやリソースが課題になるのか?

- 記事やコンテンツ制作に専門性が必要

読者に信頼される記事を書くには、ライティング力だけでなくSEOの知識や業界の専門知識も求められます。そのため、外部ライターや編集者を活用するケースが増え、コストが膨らみやすくなります。 - 企画・運営に時間がかかる

コンテンツテーマの企画、キーワード調査、記事構成、公開後の効果測定までを一貫して行うには相当な工数が必要です。特に社内で専任担当者がいない場合、他業務との兼務で更新が滞りがちになります。 - ツールやシステムの導入コスト

アクセス解析やSEOツール、CMSの運用費用なども積み重なるため、思った以上にランニングコストがかかります。

●コスト・リソース課題を乗り越える工夫

- 外部パートナーとの協力

ライティングやデザインは外注しつつ、戦略や編集方針は社内で管理する「ハイブリッド型運営」が効果的です。 - 更新頻度の最適化

毎日更新する必要はなく、月数本でも継続できる体制を整える方が成果につながりやすいです。 - 社内リソースの活用

営業や技術部門の知見をインタビュー形式で記事化するなど、既存の社内知識を効率的にコンテンツ化する工夫も有効です。

このように、オウンドメディアは「低コストでできる」と思われがちですが、実際には人材・時間・予算の確保が欠かせない取り組みです。だからこそ、持続可能な運営体制を事前に設計することが成功のカギとなります。

社内での継続体制づくりの難しさ

オウンドメディア運営で最も多くの企業が直面する課題のひとつが、継続できないことです。スタート時は意気込みがあっても、数カ月後には更新頻度が下がり、最終的に放置されてしまうケースも珍しくありません。

●なぜ継続が難しいのか?

- 担当者の負担が大きい

社内で専任担当者を置けず、広報やマーケティング担当が兼務するケースが多いです。日常業務に追われ、オウンドメディアの更新が後回しになってしまいます。 - 成果が見えにくい

前章で触れた通り、オウンドメディアは成果が出るまで時間がかかります。そのため、短期間で結果が出ないことに焦りを感じ、社内のモチベーションが低下してしまいます。 - 社内全体の理解不足

経営層や他部署がオウンドメディアの重要性を十分に理解していないと、「なぜ時間とコストをかけるのか」という疑問が生じ、継続のための協力が得られにくくなります。

●継続のための工夫

- 役割分担を明確にする

記事企画はマーケティング部門、執筆はライター、チェックは編集担当といった形でタスクを細分化し、属人化を防ぎます。 - 小さな目標を設定する

「週1本更新」や「月に3本公開」といった現実的な目標を立て、達成感を積み重ねることでチームのモチベーションを維持します。 - 経営層を巻き込む

KPIや成果指標を定期的に報告し、経営層に「資産としての価値」を理解してもらうことで、長期的な投資として位置付けられます。 - 外部リソースの活用

リソースが足りない場合は、外部の制作会社や運営支援サービスを活用し、社内負担を軽減するのも効果的です。

このように、オウンドメディアは「立ち上げる」よりも「継続する」ことの方が難しい取り組みです。社内で長く続けられる仕組みをどう作るかが、成功と失敗を分ける大きなポイントになります。

成功するオウンドメディア運営のコツ

オウンドメディアはただ立ち上げただけでは成果につながりません。中長期で効果を出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、運営を成功に導くための代表的なコツを紹介します。

SEOを意識した記事設計とキーワード選定

オウンドメディアで成果を出すためには、SEOを意識した記事設計とキーワード選定が欠かせません。良質なコンテンツを作るだけでは検索上位に表示されにくく、ユーザーに届かない可能性があるためです。

1. キーワード調査から始める

まず重要なのは、ユーザーが実際に検索しているキーワードを把握することです。

- Googleキーワードプランナーや関連キーワード取得ツールを活用

- 検索ボリュームだけでなく、競合の強さも確認

- 「オウンドメディアとは」などのビッグワードだけでなく、「オウンドメディア 成功事例」「オウンドメディア メリット デメリット」などロングテールキーワードも狙う

※ロングテールを積み重ねることで、検索流入の安定化が期待できます。

2. 検索意図を満たす記事構成

キーワードが決まったら、そのキーワードを検索するユーザーの「意図」を深掘りします。

- 「調べたい(情報収集)」「比較したい(検討)」「購入したい(意思決定)」のどの段階かを分類

- 記事内にFAQ的な要素を盛り込み、ユーザーが疑問を解消できる構成にする

- 見出し(H2・H3)にキーワードを自然に配置し、検索エンジンと読者の双方に伝わりやすくする

3. 読みやすさと網羅性の両立

SEOでは単なるキーワード詰め込みではなく、ユーザー満足度が最重視されます。

- 図解や箇条書きを活用して視認性を高める

- 専門用語は丁寧に解説し、初心者にも理解できる内容にする

- 関連トピックも盛り込み、記事1本で「調べたいことが完結する」状態を目指す

4. 内部リンクの活用

オウンドメディア内の記事同士をリンクでつなぐことで、SEO評価の向上とユーザー回遊率アップを実現できます。

- 関連する記事を本文内や記事末に紹介する

- トピッククラスター(関連テーマを集めた記事群)を形成し、専門性を高める

- 「まとめ記事 → 個別記事」への内部リンクで検索エンジンに構造を認識させる

5. 継続的なリライト

SEOは一度書いて終わりではなく、定期的な改善が重要です。

- 検索順位が伸び悩んでいる記事は、見出しや内容をリライト

- 古い情報は最新データに更新し、記事の鮮度を保つ

- 成果を出している記事はさらに関連コンテンツを増やし、強化する

このように、オウンドメディアのSEO対策は「キーワード選定 → 記事設計 → 内部リンク → リライト」というサイクルで行うことが、長期的に成果を出すためのポイントです。

継続的な更新体制の構築

オウンドメディアで成果を出すには、継続的に記事を更新し続けることが欠かせません。どんなに優れた戦略を立てても、コンテンツが増えなければSEO効果は限定的で、ユーザーからの信頼も得られにくくなります。

1. 更新頻度より「継続性」を優先する

「毎日更新しないと成果が出ないのでは?」と不安になる方もいますが、重要なのは頻度ではなく 安定して更新し続けること です。

- 月2〜4本の公開でも、1年以上続ければ確実に成果が見えてくる

- 途中で止まってしまうくらいなら、少ない本数でも無理なく続けるほうが効果的

2. 社内外のリソースを組み合わせる

記事制作は社内担当だけでなく、外部ライターや編集者をうまく活用することで安定化します。

- 社内:専門知識・ノウハウ提供、監修

- 外部:記事執筆、編集、デザイン

このように役割を分担することで、属人化を防ぎつつ効率的に運営できます。

3. コンテンツカレンダーで計画的に進める

思いつきで記事を作るのではなく、あらかじめコンテンツカレンダー(編集カレンダー)を作成しておくと更新が滞りません。

- 月ごとにテーマやキーワードを決定

- 記事公開日や担当者を明確化

- 季節イベントや業界トレンドに合わせた発信を計画

4. 成果を「見える化」してモチベーションを維持

継続運営が難しい理由のひとつは、成果が実感しにくいことです。

- アクセス数や問い合わせ数などのKPIを定期的に共有

- 成果が出た記事をチーム内で紹介し、モチベーションを高める

- 小さな成果の積み重ねを「成功体験」として共有する

5. 経営層を巻き込む

経営層がオウンドメディアの重要性を理解していないと、リソース確保が難しくなります。定期的に成果を報告し、長期的な投資であることを認識してもらうことが大切です。

このように、オウンドメディアは「短期集中」ではなく、仕組みを作って長く続けられる体制づくりが成果への近道です。

効果測定と改善サイクルの重要性

オウンドメディア運営は、記事を公開して終わりではありません。成果を最大化するためには、効果測定と改善を繰り返すサイクル(PDCA)が欠かせません。定期的にデータを分析し、戦略を見直すことで、少ないリソースでも着実に成果を伸ばせます。

1. 効果測定で確認すべき指標

効果を測定する際は、以下のようなKPIを設定すると成果が見えやすくなります。

- アクセス数(PV・UU):コンテンツの到達度を確認

- 検索順位:狙ったキーワードでどれだけ上位表示されているか

- 滞在時間・直帰率:コンテンツの質や満足度を把握

- CTAクリック率・問い合わせ数:リード獲得につながるかどうか

指標は段階ごとに設定するのがポイントです。初期はアクセス数や記事数、中期以降はリード獲得や売上貢献度に移行していきましょう。

2. 改善サイクル(PDCA)を回す

オウンドメディアは「出して終わり」になりがちですが、改善サイクルを回すことで大きな差がつきます。

- Plan(計画):狙うキーワードやテーマを設計

- Do(実行):記事制作・公開

- Check(分析):アクセスや検索順位を計測

- Act(改善):構成や内容をリライト・内部リンクを最適化

これを繰り返すことで記事の精度が上がり、サイト全体の評価も高まっていきます。

3. リライトで成果を伸ばす

公開から時間が経つと、情報が古くなったり、競合の記事に抜かれたりすることがあります。その際はリライトが効果的です。

- 最新データや事例を追加して鮮度を高める

- 読者のニーズに合わせて内容を補強

- タイトルや見出しを改善してクリック率を向上

リライトは新規記事作成より工数が少なく、大きな成果改善につながることも多いです。

4. 成果を共有し、社内に還元する

改善サイクルを回すときは、成果や学びを社内に共有することも重要です。マーケティング部門だけでなく、営業や広報が参考にできる形で情報を提供すると、組織全体でのシナジーが生まれます。

このように、オウンドメディアは 「公開 → 分析 → 改善」 のサイクルを回すことで、資産価値を最大化できます。成果を測り続ける姿勢が、成功の近道です。

オウンドメディア事例紹介

オウンドメディアのメリットや運営のコツを理解しても、「実際にどんな企業が成功しているのか」を知ることで具体的なイメージが湧きやすくなります。ここでは、国内企業を中心にオウンドメディアの成功事例を紹介し、共通するポイントを整理します。

国内企業の成功事例(例:無印良品、サイボウズなど)

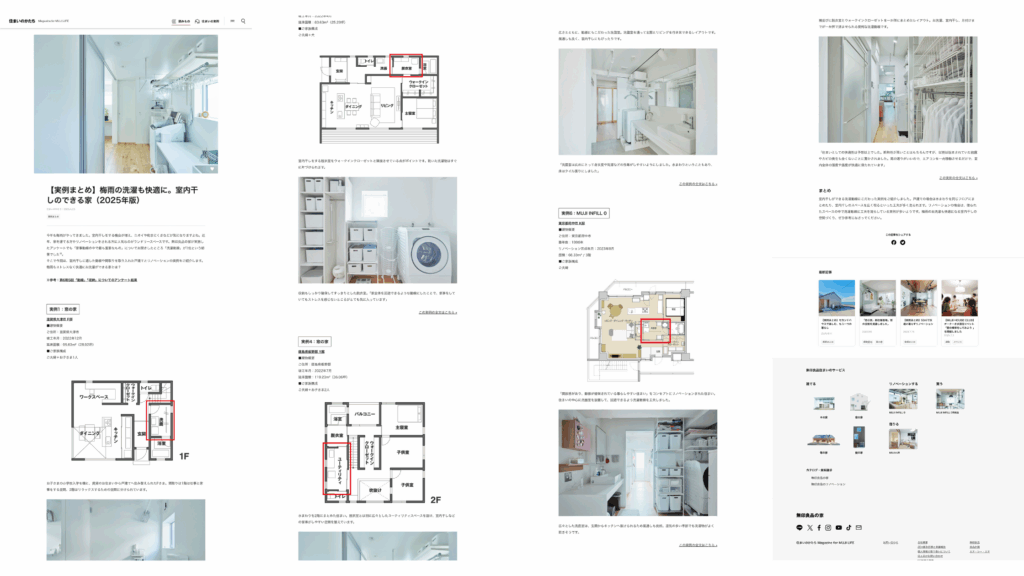

無印良品は、商品の紹介だけでなく「暮らし方」や「ライフスタイル」をテーマにした情報発信を行っています。単なる商品カタログではなく、ユーザーの生活に寄り添うコンテンツを提供することで、ブランドの世界観を強く打ち出しています。

成功要因:生活者目線のコンテンツ設計と、商品を押し付けない自然な導線づくり。

参考:https://house.muji.com/life/clmn/sumai/sumai_250623/

グループウェアを提供するサイボウズは、働き方や組織づくりに関する記事を発信するメディア「サイボウズ式」を展開しています。自社商品の直接的な宣伝ではなく、「働き方改革」という社会的テーマを扱うことで、多くの読者を惹きつけています。

成功要因:自社の強みと社会課題をつなげるテーマ設定。

参考:https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m006044.html

成功企業に共通する戦略とは?

オウンドメディアで成果を上げている企業には、いくつかの共通した戦略が見られます。単に記事を更新し続けているだけではなく、明確な目的と一貫性のある運営方針が成功の背景にあります。

1. ユーザー目線を徹底している

成功しているオウンドメディアは、常に「ユーザーが知りたいこと」「悩みを解決できる情報」に焦点を当てています。

- 単なる商品紹介ではなく、生活や仕事に役立つ情報を提供

- 読者にとって有益なコンテンツを通じて自然に商品やサービスへ誘導

例:サイボウズ式は「働き方」という社会的課題に切り込み、結果的に自社サービスの理解につながっています。

2. ブランドの価値や理念を反映している

ただの情報サイトではなく、自社のビジョンや世界観を体現するコンテンツを発信しています。

- 無印良品のように「シンプルで心地よい暮らし」をテーマに一貫性を持たせる

- ブランドの価値観を体現することで、読者が共感しファン化

成功企業は「どんな情報を発信するか」だけでなく「どんな姿勢で発信するか」を重視しています。

3. 長期的な運営を前提にしている

オウンドメディアは短期的に成果が出にくいため、長期的な視点で運営計画を立てています。

- 1年~数年単位でコンテンツを積み上げる

- 中間KPI(アクセス数や資料DL数)を設定して段階的に成果を評価

- 途中で更新を止めず、改善を重ねながら継続

成功企業は「時間をかければ資産になる」という理解のもと、腰を据えて取り組んでいます。

4. 社内外のリソースをうまく活用

社内の知識や社員の声を発信に活かしつつ、外部パートナーを活用して効率化しています。

- 社員インタビューや社内ノウハウをコンテンツ化

- 外部ライターや制作会社と協力して高品質な記事を継続的に制作

- 分析や改善も含めた運営体制を確立

成功企業は「社内だけで完結させる」のではなく、柔軟に外部と連携しながら運営を続けています。

✅ まとめると、オウンドメディア成功企業の共通点は

「ユーザー起点 × ブランド一貫性 × 長期視点 × 効率的な体制」 にあります。

まとめ|オウンドメディア運営を成功に導くために

オウンドメディアは、企業が自社の理念や強みを発信し、顧客との信頼関係を築くための強力な手段です。コンテンツマーケティングと密接に関わりながら、ブランド認知、SEO集客、潜在顧客の育成など、多くのメリットをもたらします。

一方で、成果が出るまでに時間がかかり、運営リソースの不足や継続体制の難しさといった課題も存在します。だからこそ、「SEOを意識した記事設計」「無理のない継続体制」「効果測定と改善サイクル」を意識することが、成功への近道です。

国内企業の成功事例からもわかるように、オウンドメディアは短期的な施策ではなく、長期的な資産づくりとして育てていくことが重要です。

「これからオウンドメディアを立ち上げたい」「すでに運営しているが成果が出ない」「社内のリソース不足で継続が難しい」そんな課題をお持ちの広報・マーケティング担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。