SNS採用のメリット・デメリットとは?導入すべきか迷っている企業へ

「SNS採用を始めるべきか迷っている」そんな採用担当者の方へ。

今やInstagramやX、TikTokなどのSNSは、若年層への認知や共感を得る採用手法として注目されています。本記事では、SNS採用のメリット・デメリットや導入前に必要な準備、企業規模にかかわらず取り入れやすいSNS媒体の選び方までをわかりやすく解説。「まず何から始めればいいのか知りたい」という方に最適な入門ガイドです。

目次

なぜ今、SNS採用(ソーシャルリクルーティング)が注目されているのか

近年、「SNS採用(ソーシャルリクルーティング)」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?

SNSを活用した採用活動は、もはや一部の大手企業だけの手法ではなく、中小企業やベンチャーでも主流になりつつある採用広報の形です。

その背景には、若年層の情報収集スタイルの変化や、採用競争の激化によって企業の魅力発信が求められるようになったことなど、いくつかの大きなトレンドがあります。

ここでは、SNS採用がなぜ今これほど注目されているのか、その社会的背景と企業側のニーズをひも解いていきます。

若年層の情報収集チャネルが大きく変化している

いまの採用市場で主なターゲットとなるZ世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)は、従来の就職情報サイトや企業HPだけでは動かない世代です。彼らは就職活動や企業選びにおいて、SNSを情報収集チャネルとして積極的に活用しています。

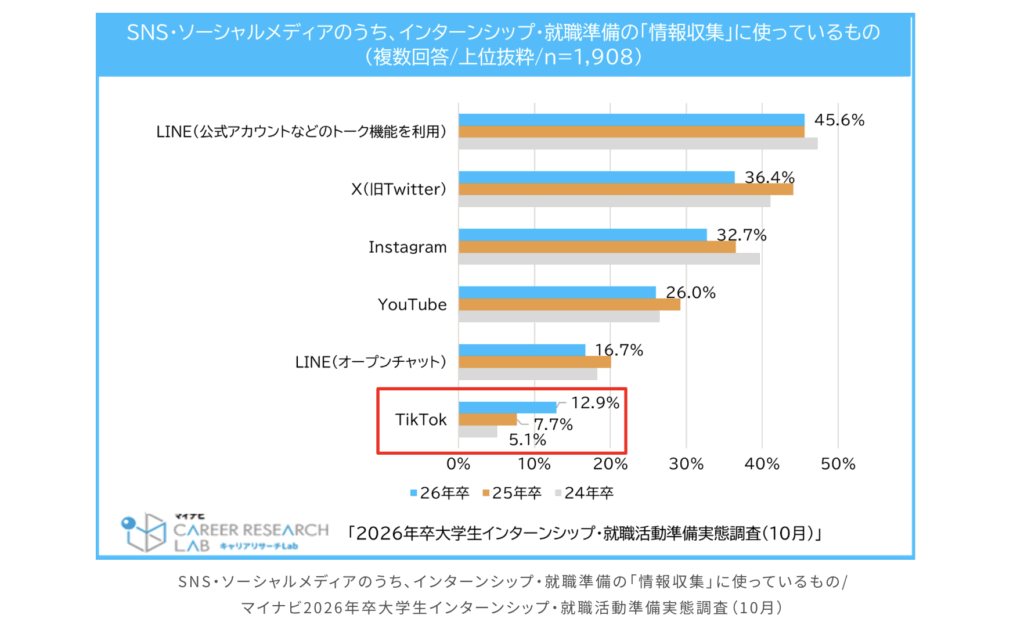

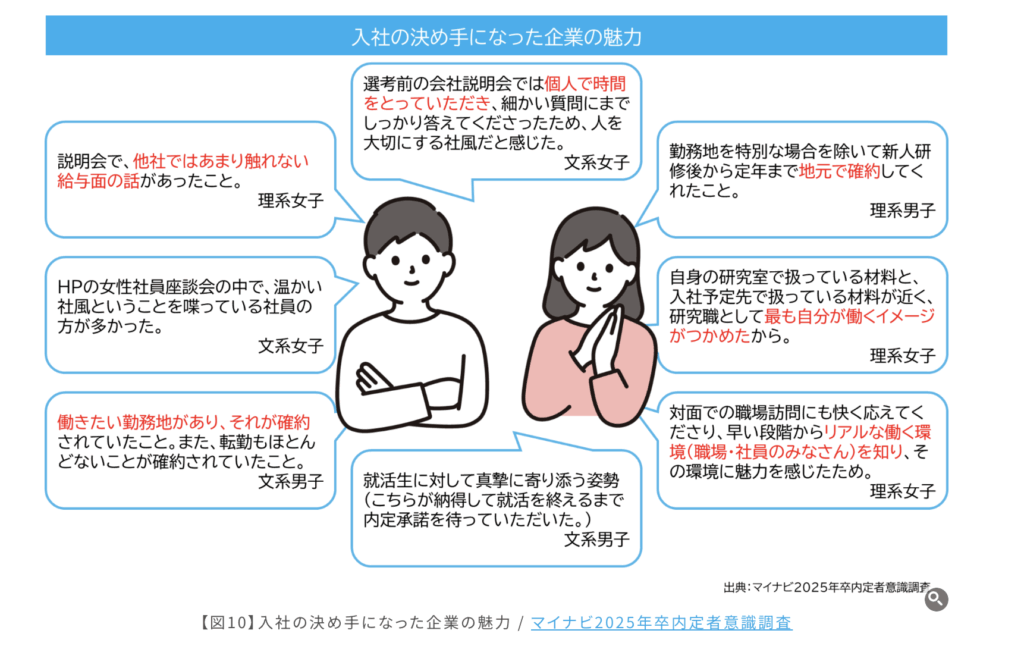

実際に、株式会社マイナビの「2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(10月)」によると学生の約60%が「企業の情報収集にSNSを利用している」と回答しており、特にInstagramやTikTokの利用率が年々上昇しています。中でも「会社の雰囲気」や「働いている人のリアルな様子」を知るためにSNSをチェックするという声が多く、形式的な企業紹介ではなく“リアルさ”や“人柄”が判断材料となっているのが特徴です。

引用元:「2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(10月)」

また、採用広報にSNSを活用している企業の中には

・採用専用Instagramアカウントで社内の雰囲気や働き方を紹介し、応募者数が倍増した中小企業

・TikTokで会社の日常を発信し、「SNSで見て気になった」と応募につながった新卒人材

など情報収集段階からの“共感”によって母集団形成やミスマッチ軽減に成功した事例も増えています。このように、SNSはZ世代にとって信頼できる就職判断の材料になっており、企業にとっては「知られる → 調べられる → 共感される」までを一貫して担う重要なチャネルへと進化しています。

いまや、若年層へのアプローチにおいて、SNSを活用した採用活動=ソーシャルリクルーティングは不可欠な手法といえるでしょう。

採用市場の競争激化と「企業理解」の重要性

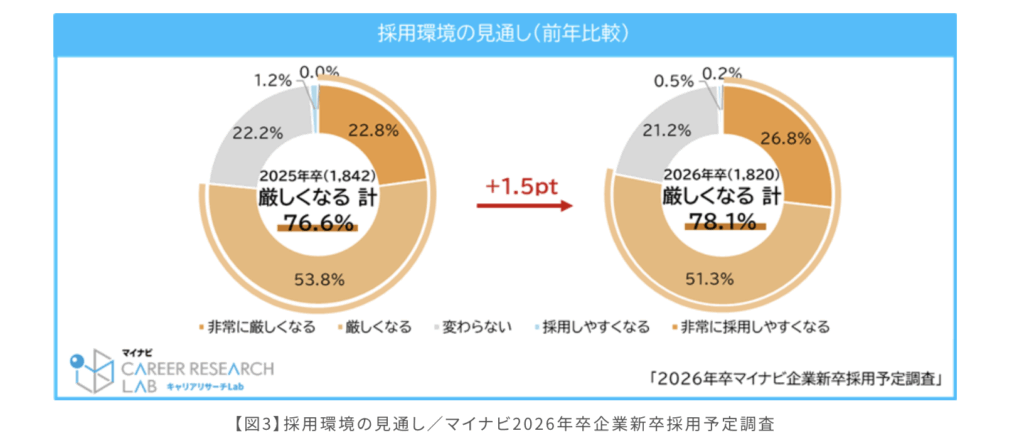

近年、少子化や人材の流動性の高まりにより、企業間の採用競争は年々激化しています。特に若年層の獲得をめぐっては、大手・有名企業だけでなく、ベンチャーや中小企業も独自の魅力を発信しない限り、応募すらされない時代になっています。「新卒全体の採用環境の見通しについて」マイナビ調べによると「採用環境の見通しが厳しくなる」と回答した企業は全体の78.1%も占めており、採用に苦戦すると考えている企業が増加傾向にあると言える。

引用元:2026年卒 企業新卒採用予定調査

こうした中で重要性を増しているのが、「企業理解」を深めてもらうための採用広報の在り方です。学生や求職者の多くは、「給与」や「待遇」だけではなく、“どんな価値観を持つ会社なのか”“社風や職場の雰囲気は自分に合うか”“どんな人たちと働くのか”などといった企業文化やカルチャーへの共感を重視しています。そこで注目されているのが、SNSを活用した採用広報=ソーシャルリクルーティングです。

引用元:「失敗したくない!」Z世代が望む「ネタバレ就活」の実態~2026年卒新卒採用・就職活動の展望~

SNSなら、日常の業務風景や社員の声、イベントの様子などを継続的かつリアルに発信できる手段として、Z世代との接点を自然に生み出せます。これにより、「この会社、なんかいいな」と応募前からの共感や納得感を醸成することが可能です。

さらに、社員紹介に特化した採用動画を使えば、伝えたい社風や働く人の雰囲気をより短時間で的確に伝えることができます。

撮影ティブでは、そうしたニーズに応えるために、1分で“人”と“会社”の魅力を伝える動画制作サービス『1minute(ワンミニット)』を提供しています。社員一人ひとりの価値観やリアルな声をコンパクトに届けられるこの形式は、SNSとの相性も抜群です。

企業理解が深まれば、入社後のミスマッチ防止や定着率の向上にもつながります。

つまりSNS採用は、母集団形成だけでなく、採用の質を高める有効な手段なのです。

“企業広報×採用”が合流する時代に

これまで多くの企業では、「企業広報」と「採用広報」は別々の部署・目的で運用されることが一般的でした。しかし今、この2つの領域が重なり合い、連携して動く必要性が高まっています。

背景にあるのは、求職者が企業を“選ぶ”時代になったことです。

特にZ世代やミレニアル世代においては、「この会社の価値観に共感できるか」「社会へのスタンスは信頼できるか」といった企業全体の“姿勢”や“ストーリー”が志望動機の大きな要因となっています。

そのため、採用広報においても、単に「募集情報を届ける」だけでは不十分。

企業のビジョン・カルチャー・事業内容を、一貫したトーンで伝えていくこと=ブランディングとしての採用広報が求められています。

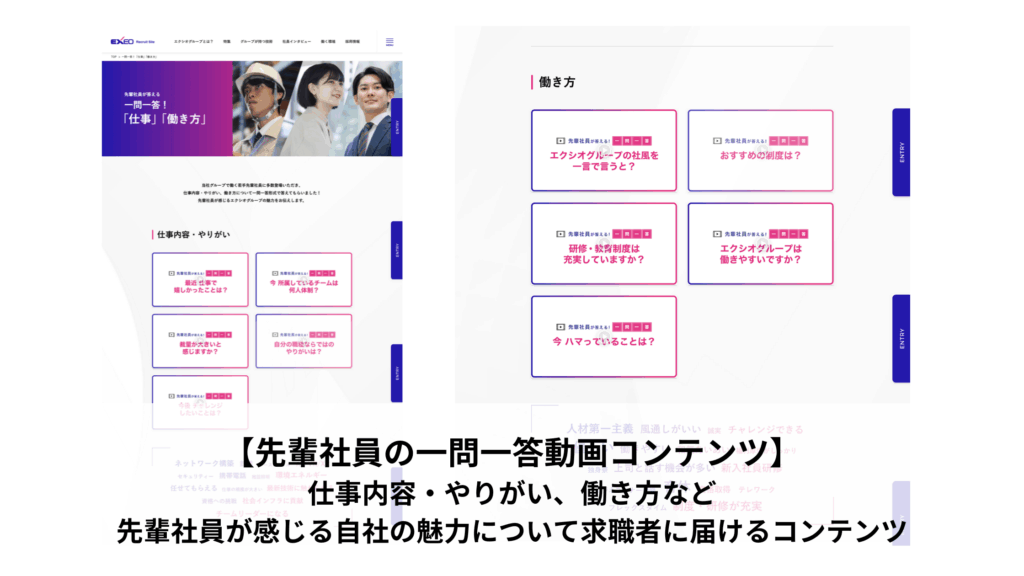

こうした背景をふまえ、撮影ティブでは、エクシオグループ様の新卒採用サイトリニューアルとコンテンツ設計、さらにコーポレートムービーの制作までを一括支援しました。

採用ページでは社員一人ひとりの言葉や仕事のリアルを丁寧に記事と映像で伝え、コーポレートムービーでは技術力・未来像・社会的役割までを包括的に表現しました。

これらの取り組みは、企業ブランディングと採用ブランディングを“分けない”設計によって、認知・共感・応募という一連の流れをシームレスにつなぐものとなっています。

今後の採用活動では、

・コーポレートと採用の一貫性あるトーン設計

・社員紹介や制度紹介を企業広報にも転用できる設計

・広報部門と採用担当の連携体制の強化

のような「企業広報×採用」連携によるコンテンツ戦略が、採用の成果と企業価値の両立に直結していくと考えられます。

▪︎ まとめ:SNS採用が注目される3つの理由

いま企業の採用活動においてSNS(ソーシャルリクルーティング)が欠かせない存在となっている背景には、以下の3つの変化があります。

①若年層の情報収集チャネルがSNS中心へと移行し、「共感」「空気感」で企業を選ぶ時代に

②採用市場の競争が激化し、魅力を“伝える力”が母集団形成と定着率のカギとなっている

③広報と採用が連動する新しい企業ブランディング戦略として、SNSが有効な接点に

このような変化に対応するためには、「採用情報を載せる」だけでなく、企業のストーリーや価値観を“見せて・伝える”ことが求められています。そしてそれを実現できる手段こそが、SNSを活用した採用広報なのです。次の章では、SNS採用の具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

SNS採用のメリットとは?

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)が注目される背景には、若年層の行動変化や採用市場の競争激化といった時代の流れがあります。

では、実際にSNSを採用活動に取り入れると、どのような効果があるのでしょうか?

この章では、応募数の増加・共感の醸成・ミスマッチの防止など、SNS採用がもたらす具体的なメリットを解説していきます。特に、採用ブランディングに課題を感じている企業や、広報・人事を兼任しているご担当者の方にとっては、SNS活用が強力な武器になる可能性があります。自社に合った活用法を見極めるためにも、まずはSNS採用が持つポジティブな効果を整理しておきましょう。

応募のハードルが下がり、母集団形成がしやすい

SNS採用の大きなメリットのひとつが、応募への心理的ハードルを下げられることです。従来の就職情報サイトやエントリーフォームでは、「履歴書を準備してから応募する」「企業研究をしてから動く」といった明確なアクションが求められ、応募までの障壁が高くなりがちでした。

一方、InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などのSNSを通じた発信は、求職者にとって「気軽に見て、気になったらすぐ行動できる」環境をつくります。企業アカウントの投稿を日常的に見ているうちに「なんだか楽しそう」「この雰囲気、合いそう」「社員の人柄が伝わってくる」といった自然な関心や共感が醸成され、スムーズな応募行動につながるのです。

特にZ世代は、「まずは話を聞いてみたい」「カジュアル面談から入りたい」といったライトな接触を好む傾向があり、SNSと親和性が高いのが特徴です。DMでの問い合わせやLINEでの応募導線を設けることで、従来のフォーム応募に比べ、アクション率が2倍以上になるケースも珍しくありません。

【📌 他社導入事例】

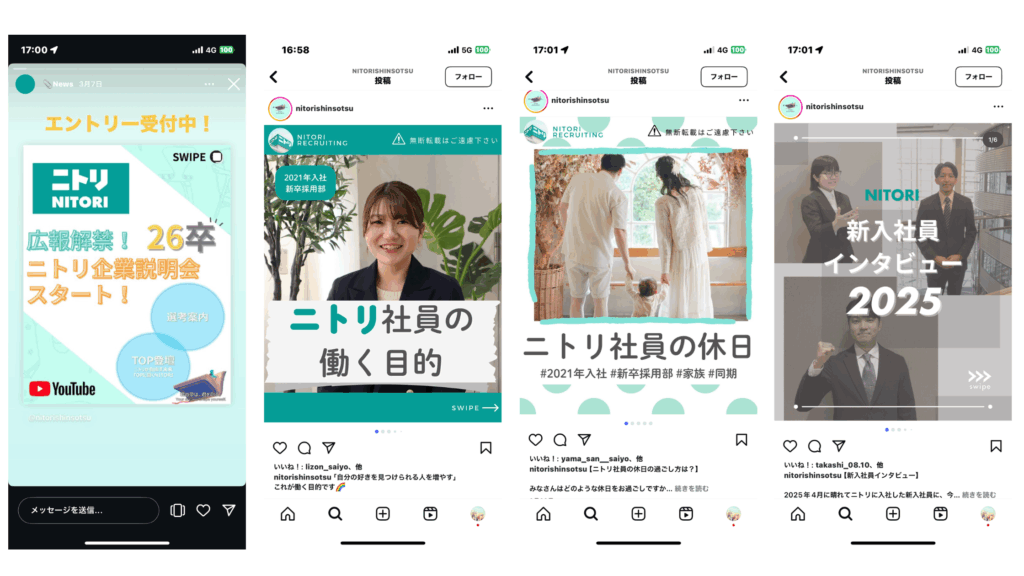

・株式会社ニトリ:Instagramを活用し、職場の雰囲気や社員の日常を魅力的に発信。LINE公式アカウントとも連携し、若年層への訴求に成功しています。

▶︎ ニトリ採用公式アカウント

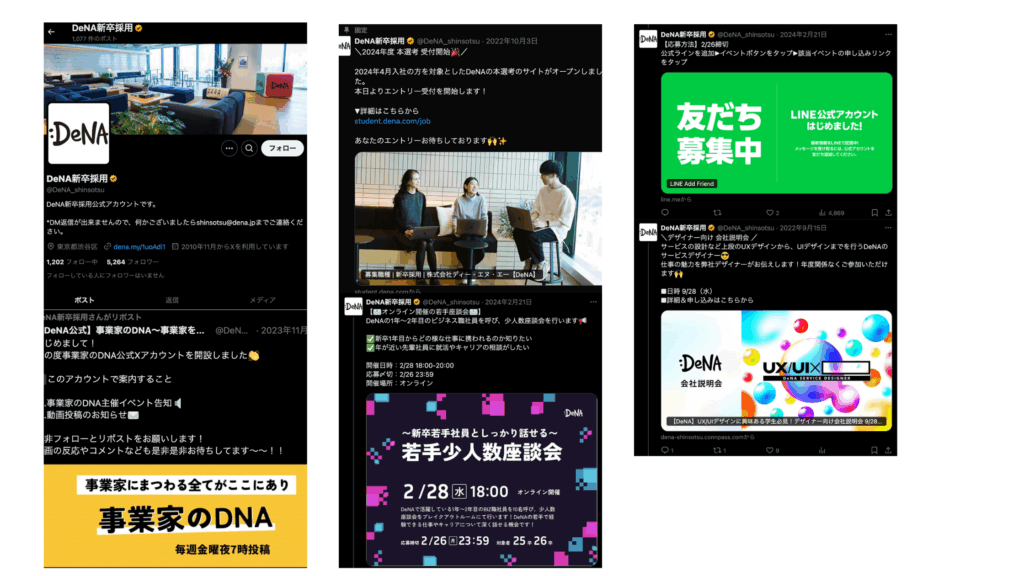

・株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA):X(旧Twitter)とYouTubeを組み合わせた新卒採用戦略を展開。企業説明会やインターン情報、社員の仕事観を動画で発信し、多くのフォロワーを獲得しています。

▶︎ DeNA公式アカウント

▶︎【DeNA公式】事業家のDNA〜事業家を目指すあなたへ〜

SNS経由の流入は、求人媒体に比べて“自社に共感する人”が集まりやすく、ターゲット母集団の質も高くなる傾向があります。(母集団形成とは、採用活動における「応募者候補の集まり」を意味します。)

SNSを通じた採用広報は、応募数を増やす(=母集団の「量」)自社にマッチした人を集める(=母集団の「質」)という両面から、母集団形成を効率化・最適化する強力な手段なのです。

採用ブランディングにつながる

「求人は出しているけれど、応募がこない」「最終面接まで進んだのに辞退される」。

そんな課題を抱える企業に共通して足りていないのが、“選ばれるための設計”=採用ブランディングです。SNS採用が果たす役割は、「かっこいい発信」ではありません。選考に進む前から、“どんな会社か”を相手が自然に判断できる材料を届けておくこと。この事前設計ができているかどうかで、エントリー率・内定承諾率は大きく変わってきます。Z世代は「とりあえず受けてみる」から「自分に合う企業だけ選びたい」へと価値観が変化しています。そのため、企業側も「選んでもらうための理由」を準備しておく必要があります。

日々のSNS投稿や動画などの接点を通じて“先回りで可視化”することが、選考前の時点での候補者の信頼・期待値に直結します。SNS上での投稿・コンテンツが、“選考の前段階”として無意識に企業比較される材料となっており「無言のプレエントリー体験」。

選ばれる企業になるためには、この段階から戦略的に応募動機をデザインする必要があります。

応募前からの“共感”を醸成できる

いまの採用活動において、企業が意識すべきは「応募してもらうための情報発信」だけではありません。むしろ重要なのは、応募前の段階で“共感”や“親しみ”といった情緒的なつながりを築くことです。

現代の求職者、特にZ世代は、「この会社の空気が好き」「働く人の価値観に共感できる」といった感覚的な相性=カルチャーフィットを重視する傾向があります。

この“フィット感”がなければ、そもそも応募の候補にすら上がらない、それが今のリアルです。

SNSは、企業と求職者のあいだにある壁を取り払い、距離を縮めるツールとして非常に有効です。

たとえば以下のような発信が、「共感」の入り口になります。

- 社員の仕事観やプライベートを交えた紹介投稿(Instagram)

- 現場スタッフのリアルな声を短尺動画で発信(TikTok / YouTube Shorts)

- 社内イベントや制度の背景にある想いをストーリー化(note)

こうした“人の温度”を感じられる投稿は、求職者に「この会社の考え方、なんか好きかも」と思わせるきっかけになります。

自社にマッチする人材を見極めやすい

従来の採用フローでは、履歴書・志望動機・面接といった「つくられた自己紹介」によって、企業と求職者がお互いを判断してきました。しかし、これらは“選ばれる前提”で整えられた表層的な情報であり、本質的なマッチング判断には限界があるのが実情です。

SNS採用では、その制約を打ち破ることが可能です。理由は、企業と求職者が“ありのまま”を見せ合い、無意識のうちにお互いを選抜し合っている構造にあります。企業がSNSで発信する内容には、必ず無意識の価値観や文化がにじみ出ます。たとえば、

・社員同士の距離感(フラットか、上下関係重視か)

・働き方(自由度が高いか、管理型か)

・言葉のトーン(柔らかさ/論理性/熱量)

こうした要素が発信内容に現れることで、候補者は「ここは合わないかも」と自然に気づくことができます。これは、“共感”を得るためだけでなく、共感できない人に無理な応募をさせない=ミスマッチを未然に防ぐという意味でも、極めて重要です。

逆もまた然りです。SNSでつながったフォロワーや興味を示してくれたユーザーのアカウント傾向(クリエイティブ思考か、論理性重視か)コメント内容(価値観/表現の丁寧さ)DMの文面(距離感や誠実さ)などを通じて、企業側も非公式に“人となり”を観察できる接点となっています。

これは単なる選考以前の情報ではなく、エントリー後の選考精度を上げる「前振り」として活用できるのです。

▪︎まとめ:SNS採用のメリットとは、“共感とマッチング”を促進する次世代採用のかたち

SNS採用のメリットは、単に「応募数を増やすこと」にとどまりません。

本質的な価値は、共感・信頼・相互理解をベースに、自社に合った人材との接点を増やせる点にあります。これまで紹介してきた4つのメリットを整理すると、以下の通りです。

✔ 応募のハードルが下がり、母集団形成がしやすくなる

SNS上での気軽な発信が、従来の求人媒体よりも柔らかい接点となり、「気になったから応募してみる」動きを後押し。

✔ 採用ブランディングにつながり、“選ばれる企業”へ

求職者の選考行動が変わる中で、自社の魅力や価値観を継続的に発信することが、「応募理由」や「内定承諾理由」に直結。

✔ 応募前から“共感”を醸成し、関係構築をリードできる

社員の声や働き方を可視化することで、応募者との間に自然な親近感が生まれ、心理的な距離が縮まる

✔ 自社にマッチする人材を“見極めやすくなる”構造が生まれる

SNS上で価値観を発信・共有しておくことで、ミスマッチを防ぎ、入社後の定着や活躍にもつながる。

SNS採用は、採用活動を「見つけてもらう」→「共感してもらう」→「納得して選ばれる」プロセスへと変えていくアプローチです。母集団の“質と量”を同時に高めたい企業にとって、これからの主流となる選択肢といえるでしょう。

SNS採用のデメリットと、ありがちな失敗例

ここまで、SNS採用のメリットや可能性について見てきましたが、実際の運用にはいくつかの落とし穴や注意点もあります。導入のハードルが低い一方で、目的や体制が曖昧なままスタートすると、成果が見えずに挫折したり、逆効果になったりするケースも少なくありません。

この章では、SNS採用を始める企業がつまずきやすい代表的な4つの失敗要因を紹介します。

あらかじめ起こりやすい課題を知っておくことで、回避策を講じながら効果的な運用につなげるためのヒントとしてご活用ください。

効果がすぐに出づらく、社内評価につながらない

SNS採用に取り組む中で、最もよく聞かれる悩みが「やってはいるけど、何の成果につながっているのか分からない」という声です。特に立ち上げ初期はフォロワーも少なく、応募や面談といった明確な成果に直結しにくいため、社内からの評価や理解を得づらいのが実情です。

従来の求人媒体と違い、SNS採用は「今日始めて、来週応募が増える」ような即効性は期待しにくい手法です。SNS採用は、採用ファネルの中でも「認知・共感・信頼の蓄積」に寄与するメディアです。

つまり、応募や採用という“最終成果”ではなく、“その前段階”のKPIをきちんと設定することが不可欠です。たとえば、

・初期(0〜3ヶ月)

└「社内発信の習慣化」「アカウントの世界観構築」「初期フォロワー獲得」などを評価対象に

・中期(3〜6ヶ月)

└「投稿へのリアクション数」「プロフィールクリック数」「採用LPへの流入」などの数値を分析

・長期(6ヶ月〜)

└「SNS経由の応募数」「応募者のカルチャーフィット率」「入社後の定着率」などへ連携

こうした“段階ごとの評価指標”を社内で共有しておくことで、短期的な期待とのギャップを防ぎやすくなります。

継続運用のリソース不足/属人化

SNS採用で成果を出すには、「やりきる体制」と「継続的な発信」が欠かせません。

しかし現場ではよく、「忙しくて更新できない」「担当者が1人で抱え込んで止まってしまう」「投稿することが目的化して、中身が薄くなる」といった運用面での壁に直面するケースが後を絶ちません。

SNS採用を継続させるには、担当者のがんばりだけに頼らないシンプルな仕組み化がポイントです。

投稿フォーマットを決めてテンプレート化するや週1回更新など現実的な頻度に絞るなど「仕組み」に仕事を持たせる設計にすることで、担当が変わっても止まらない運用が実現できます。

炎上・誤投稿など、リスク管理の難しさ

SNS採用は「誰でもすぐに始められる」反面、情報発信の自由度が高いからこそ、リスクも隣り合わせです。特に企業アカウントは、個人の失言以上にダメージが大きくなる可能性があるため、慎重な運用が求められます。

■ よくあるリスクとその例

| 誤字・脱字による印象ダウン | →「誤字が多い=雑な会社?」と思われてしまうことも。 |

| 意図しない投稿が炎上につながる | →一部の表現が不適切、差別的と受け取られることで批判が集中。 |

| 個人情報や内部情報の流出 | →社員の顔写真や顧客情報を無断で掲載してしまうなど。 |

| 社内確認がないままの投稿 | →「そんなこと言ってたの?」と内部からのクレームに発展。 |

SNSは誰でも見られる場所だからこそ、どんなに善意でも、相手の受け取り方ひとつで炎上の火種になり得るという前提で設計することが大切です。

■ 最低限整えておきたい“リスク管理の型”

| 投稿ルールの明文化 | NGワード・表現/事前確認の流れ/緊急時の連絡体制など |

| 承認フローを設ける | -投稿前に必ずダブルチェックを行う -社内で誰が承認するかを明確に |

| 緊急対応マニュアルを準備 | 炎上した場合の対応窓口/削除基準/社内外への連絡手順などを事前に整理 |

| 投稿管理ツールや予約機能を活用 | 誤投稿防止のため、スマホでの即時投稿ではなく事前設計・予約投稿を基本に |

SNS採用は「発信力のある採用手法」だからこそ、企業イメージを守る“守りの設計”が欠かせません。最低限のルールとチェック体制を整えるだけでも、リスクは大きく軽減できます。始める前に“起きてから慌てない準備”を整えておくことが、安心して続けるための第一歩です。

撮影や原稿など、“見せ方”がノウハウ不足に陥りやすい

SNS採用がうまくいかない理由のひとつが、「見せ方がわからない」という壁です。

写真の撮り方や文章の書き方に自信がなく、更新が止まってしまう企業も少なくありません。

■ よくある悩み

・撮影しても写真が暗くて伝わらない

・原稿が堅苦しく、共感を得られない

・投稿がワンパターンになって飽きられる

SNSでは、きれいなビジュアルやプロの文章より、「親しみやすさ」や「会社の雰囲気」が伝わることが大切です。

■ 解決のポイント

・投稿フォーマットを決めておく(例:社員紹介はQ&A+1カット)

・スマホで撮れる範囲でOK(明るさや背景だけ整えれば十分)

・原稿は“自分の言葉”で書いてもらうと共感されやすい

外部のプロに撮影や編集を一部サポートしてもらうのも有効です。

「SNSに慣れていない」こと自体がハードルなのではなく、“続けやすい型”がないことが課題です。

▪︎まとめ

SNS採用は手軽に始められる分、継続・評価・リスク管理・見せ方など、いくつもの壁につまずきやすい手法でもあります。特にありがちな失敗は以下の4つです。

・すぐに効果が出ないからといって、短期間でやめてしまう

・担当者に任せきりで、属人化・リソース不足に陥る

・投稿内容が炎上や誤解を招くリスクに気づいていない

・写真や原稿の“見せ方”が分からず、魅力が伝わらない

しかし、これらはすべて「よくある失敗」であり、事前の対策と運用ルールの設計によって防げるものです。SNS採用で成果を出すためには、「やればうまくいく」ではなく、“仕組みと準備が整っているから、うまくいく”という視点が重要です。

SNS採用を始める前に整えておくべき5つの準備

SNS採用には多くのメリットがある一方で、「やみくもに始めてもうまくいかない」という現実も見えてきました。そこで大切になるのが、始める前に“整えておくべきこと”を明確にし、無理なく続けられる土台をつくることです。実際、SNS採用に成功している企業ほど、「投稿内容」「担当体制」「発信トーン」などをスタート前にしっかり設計しています。

この章では、SNS採用を安心して始めるために必要な5つの準備項目を、実践ベースで分かりやすく解説します。これから取り組む方も、すでに運用中の方も、「うまくいく設計」を見直すヒントとしてぜひご活用ください。

①採用ターゲットと企業イメージの言語化

SNS採用を始めるうえでまず必要なのは、「誰に向けて、どんな自社像を伝えたいのか」を明確に言語化しておくことです。この軸が定まらないまま運用を始めると、発信内容に一貫性がなくなり、伝えたい相手に届かない投稿になってしまいがちです。

■ なぜ“言語化”が必要なのか?

SNSは情報が流れやすく、見た目・言葉・トーンがすべて印象につながります。

「誰向けのメッセージなのか」が曖昧だと、投稿の方向性がぶれてしまい、興味を持ってほしい人に刺さらない。結果的にミスマッチな応募が増えるといった事態になりやすくなります。

■ 採用ターゲットの設定(ペルソナ設計)のポイント

以下のような切り口で「理想の応募者像」を明確にしておきましょう。ペルソナを設定しておくと、“誰に届けばいい投稿なのか”が明確になり、SNS上の言葉選び・写真・ハッシュタグ設計にも反映できるようになります。

・年齢層、性別、住んでいそうなエリア

・前職や経験・スキル(未経験でも可)

・働くうえで大事にしていること(価値観)

・自社に合いそうな性格・志向(挑戦/安定/協調性など)

■ 自社の“らしさ”もあわせて言語化しておく

ターゲットだけでなく、「自社ってどんな雰囲気?どんな強みがある?」といった企業イメージも言語化しておくことが大切です。

・スピード感と自由度があるチーム

・教育制度が手厚く未経験でも安心

・少人数でアットホーム/社員同士の距離が近い

・女性社員が多く、柔らかいコミュニケーション文化

このような“会社の空気感”を言葉で定義しておくと、写真や動画・トーン設計にも一貫性が出て、「なんとなく好きかも」と思ってもらえる発信がしやすくなります。

✔ まとめ:言語化は“運用方針”を決める土台になる

SNS採用では、「誰に」「何を」「どう伝えるか」を曖昧なまま始めないことが成功のカギです。採用ターゲットと企業イメージを見える形で整理しておくことが、迷わずブレない発信を支える第一歩になります。

②担当のリソース確保と“やり切れる運用設計”

SNS採用を始めるにあたって、意外と見落とされがちなのが「人をどう配置するか/どこまで巻き込むか」という設計です。個人のやる気やスキル任せにすると、長続きしなかったり、運用が止まったりしてしまうことも。SNS採用を“業務のひとつ”として根づかせるためには、あらかじめ「どこまでを誰が担うのか」を決めておくことが重要です。

■ SNS採用に必要な基本の役割分担(チーム例)

| 役割 | 内容例 |

| 企画担当 | 発信内容のテーマ設計、年間カレンダー作成など |

| 取材・素材収集 | 社員へのヒアリング、写真や動画の収集 |

| 投稿・分析担当 | 実際の投稿作業、インサイトのチェック・改善対応 |

| チェック担当 | 誤字脱字や内容の社内確認、炎上リスクの確認 |

このようにチーム体制を整えておくことで、一人にすべてがのしかかる“属人リスク”を防ぐことができます。

■ 社内の「巻き込み」は義務でなく“参加しやすい仕組み”で

社内の協力が得られないという声も多いですが、お願いの仕方を工夫すれば自然に関われるようになります。

・「1分で答えられる社員アンケート」フォーマットを配る

・月に1人“社員紹介モデル”を任命する

・普段のSlack・社内チャットから「ネタ」を拾って採用広報に活用する

このように、「協力してもらう前提」ではなく、「関わりやすくする仕組み」を整えておくと、運用が回りやすくなります。

■ 「SNS採用担当=情報のハブ」になる

SNS採用の担当者は、単に投稿するだけでなく、現場・人事・広報など社内の複数の動きをつなぐ“ハブ的存在”になります。そこで重要になるのが

・情報が集まってくる仕組み

・「社内的に意義がある活動」としての位置づけ

・人事や経営層との共有・定例報告の導線づくり

このように、SNS採用を「担当者がやっている個人活動」ではなく、チームの活動/会社全体の取り組みとして設計することが、成功のカギになります。

③発信のトーン設計

SNS採用において、発信内容と同じくらい重要なのが「トーン(語り口)やスタンスの統一」です。

投稿のテンションや言葉づかいがバラバラだと、企業イメージが曖昧になってしまい、「この会社、どんな雰囲気なんだろう?」という不信感や違和感を生む原因になります。

■ トーン設計が不明確なときによく起きる問題

・投稿者ごとに言葉づかいや文体が変わる

・社風と合っていないテンションで投稿してしまう

・カジュアルすぎて雑に見える/堅すぎて距離がある

・投稿全体が“誰に向けて話しているのか”が見えない

■トーン設計に役立つチェックポイント(導入企業の事例にも)

・一人称は「私たち」「うち」「当社」などの統一

・社員は「さん付け」「名前だけ」などの統一

・キャプションの長さ、文字数などの調整

SNS採用において、伝える“中身”と同じくらい、伝え方の“言葉選び”が企業の印象を決定づけます。だからこそ、運用スタート前に「自社らしい語り口と温度感」を整理しておくことが、発信の精度と継続性を高めるポイントになります。

④撮影/クリエイティブの体制づくり

SNS採用では、文章だけでなく写真や動画といった“ビジュアルの質”が投稿の印象を左右します。

ですが、いざ始めてみると「撮る人がいない」「どう見せていいか分からない」「毎回違う雰囲気になる」など、制作面の準備不足でつまずくケースも少なくありません。このような状況では、継続もクオリティも維持しづらくなります。SNSで伝えるべきは、洗練された広告的なビジュアルではなく、「その会社らしい日常や空気感」です。そのためには、プロっぽさよりも“社内で無理なく撮れて・回せる”体制づくりが大切です。

■ 自社で撮影・編集する場合のポイント

- 撮影テンプレートを用意する

例)「正面・横顔・作業風景」などカットパターンを固定 - 明るい場所&同じ背景で撮るだけでも統一感が出る

- スマホでもOK。ブレ防止&自然光を意識するだけで十分

- 写真+短文インタビューの組み合わせが最も汎用的

また、素材が溜まるように社内で「写真提供フォーム」や「今週のおすすめ風景募集」など協力しやすい導線を用意すると運用が回りやすくなります。

■ 外注する場合は「部分的な依頼」でもOK

リソースに余裕がない場合は、すべてを内製にこだわらず、以下のような一部外注も検討できます。

- 月に1回、社員紹介を撮り溜める撮影ディレクション

- 採用インタビューだけプロに依頼して原稿に整える

- 動画編集のみ外部パートナーに委託する

これにより、コンテンツの質と発信頻度のバランスを両立させることが可能になります。SNS採用は「見せ方の勝負」でもあります。とはいえ、大がかりな制作体制は不要。“続けられる範囲で再現性のある仕組み”を作ることが、結果的に発信力につながります。

⑤企業としての「公式発信」にするための合意形成と信頼設計

SNS採用では、投稿の内容だけでなく「これは会社としての発言である」という前提が常に伴います。しかし、現場レベルで投稿を始めた場合、社内の認識が追いついておらず、

- 投稿内容を後から見た社員が不快に感じる

- 採用候補者が質問してきた内容に誰も答えられない

- 部署によってSNS運用へのスタンスがバラバラ

といった“社内の温度差”がトラブルや機会損失につながることも。SNSは広報でもあり、採用チャネルでもあり、ブランディングでもあり役割が広い分、運用が始まったあとに「誰がどう関わるのか」が不明確だと、部門間での軋轢が生まれるといった課題に直結します。そのためSNS採用をスムーズに進めるには、次のような社内対応が必要です。

・「SNS採用をなぜやるのか」をチームで共有する説明会の実施

→ 採用だけでなく、広報・現場・マネジメント層への理解づくり

・社員紹介や写真掲載についての同意取得のプロセスを定型化

→ 「紹介される前にひと言ある」「使い回しOK・NG」などの意思表示

・万が一のリスク時に誰が責任を持つのかを決めておく

→ 運用責任者の設置、対応フローを小さくても明文化

・「公式な情報として扱う」基準を定義しておく

→ 社内でSNS投稿を引用したり、面接時に内容を前提に話す際のルール化

企業として責任ある発信を行うには、社内全体における信頼・役割・権限の設計が欠かせません。ルールだけでなく、「この投稿は会社の声だ」と全員が納得できる関係性づくりこそ、リスクを回避しながら長く続けられるSNS採用の基盤になります。

▪︎まとめ:SNS採用は“始める前の準備”が9割

SNS採用を成功させるには、運用を始める前の土台づくりが不可欠です。以下の5つを整理しておくことで、発信のブレや途中停止を防ぎ、成果につながる運用が可能になります。

①採用ターゲットと企業イメージを明確にする

②リソースと社内の巻き込み体制を設計する

③トーンや語り口を統一する

④撮影・原稿づくりの流れを仕組み化する

⑤社内での合意形成とルール整備を行う

“続けられる準備”を整えてから始めることが、SNS採用成功の第一歩です。

自社に合ったSNS媒体の選び方

SNS採用の準備が整ったら、次に考えるべきは「どのSNSを使うのが自社にとって最適か?」という媒体選びです。Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、YouTube、noteなど、各プラットフォームには特徴や向き・不向きがあり、自社の採用ターゲットや伝えたい魅力によって選ぶべき媒体も変わってきます。

なんとなく流行っているからといって手を出すと、「フォロワーが伸びない」「誰にも届かない」といった失敗にもつながりかねません。この章では、主要なSNS媒体の特徴を比較しながら、「採用目的に合った媒体をどう選ぶか」を分かりやすく解説します。

Instagram:ビジュアルで“雰囲気”を伝える採用広報に強い

Instagramは、視覚的な印象で企業の空気感を伝えたい場合に特に効果的なSNSです。写真や動画を通じて、「職場の雰囲気」や「社員の人柄」「カルチャー」が直感的に伝わるため、言葉だけでは伝えきれない“温度感”を可視化できるのが大きな魅力です。

■ 向いている採用ターゲット

・20〜30代前半の若年層

・雰囲気や共感を重視して就職先を選ぶ人

・SNSを日常的に使い慣れている学生・第二新卒層

■ 向いている企業・活用シーン

・社内イベントや職場の日常風景がある会社

→ 働く人・場所の雰囲気が“目で見て伝わる”

・社員数が少なくても距離の近さを見せたい企業

→ 社員の表情や対話が伝わるコンテンツが効果的

・BtoC業種・店舗系・デザインやファッション系

→ 世界観・ブランドイメージを打ち出しやすい

■投稿内容の例

・社員紹介(Q&Aインタビュー+写真)

・職場紹介(デスク・会議風景・休憩スペース)

・イベントの様子(研修・表彰・社内報告会など)

・「1日のスケジュール」や「出社スタイル」紹介

・ストーリーズで日々のちょっとした出来事を発信

採用活動において、「この会社、なんか雰囲気いいな」と思ってもらうきっかけをつくれるのがInstagramです。写真・動画・ストーリーズなど“見るだけで伝わる”力を活かしたい企業は、SNS採用の第一歩としてInstagramから始めるのがおすすめです。

X(旧Twitter):企業の考え方や日常を“言葉”で発信できる

X(旧Twitter)は、短文で気軽に発信できる特性を活かし、“企業の温度感”や“人となり”を言葉で伝えるのに適した媒体です。リアルタイム性も高く、日常のつぶやきを通じて「企業の中の人」としての親近感を築きやすいのが大きな特徴です。

■ 向いている採用ターゲット

- SNSを日常的に利用している大学生・第二新卒層

- フォローして“人柄や考え方”をじっくり観察するタイプの求職者

- 情報収集や企業比較にXを使っている層(就活垢など)

■ 向いている企業・活用シーン

- 社風や想いを“言葉”で伝えられる組織

→ 採用への姿勢、価値観、制度の背景などを丁寧に共有したい企業に最適 - 中の人が親しみやすく、返信や対話もできる文化がある企業

→ フォロワーとの距離が近くなりやすい - ベンチャー・中小企業など、“顔の見える発信”が強みになる組織

■投稿内容の例

・採用に関するちょっとした想いや裏話

・社内のリアルな出来事・ニュース

・フォロワーとのコミュニケーション(質問募集・カジュアルな返答)

・noteやInstagramなど他媒体の更新通知

Xは、テキスト中心で気軽に更新できるSNSとして、“企業の声”を日常的に届けられる貴重な採用チャネルです。派手さはなくても「この会社、合いそう」と思わせる言葉の力を活かしたい企業にぴったりの媒体です。

TikTok|若年層へのリーチと“働くリアル”の動画発信に強い

TikTokは、Z世代を中心とした10〜20代前半の若年層に圧倒的な影響力を持つ動画SNSです。テンポの良いショート動画によって、企業の「人となり」や「働く空気感」をリアルに見せることで、“自分ごと化”しやすい強い共感を生むのが最大の特徴です。

■ 向いている採用ターゲット

・SNSや動画での情報収集が日常の一部になっている層

・高卒・専門・短大・大学生など10〜20代前半の求職者

・「まず雰囲気が知りたい」「直感で選びたい」というタイプの応募者

■ 向いている企業・活用シーン

・若年層の採用に課題を感じている企業

・人間関係や社内カルチャーが強みの企業

・店舗系・サービス業・接客業など動きのある職種

■ 投稿内容の例

- 「社員の1日密着」ショートVlog(新人/現場職など)

- 「◯◯あるある」や仕事のリアルなギャグ動画

- 社内の“推し制度”紹介(例:朝会/誕生日文化)

- 新人研修の様子、オフショットや失敗談

- 先輩からの応援メッセージ(自然体が◎)

TikTokは、言葉や写真だけでは伝えきれない“空気感”や“人の魅力”を、短い動画で伝えられる採用メディアです。とくに若年層に向けた採用ブランディングや認知拡大を狙いたい企業にとって、今もっとも勢いのあるSNSと言えるでしょう。

YouTube:企業のカルチャーや働き方を深く伝える“動画の資産”づくり

YouTubeは、採用候補者に「会社の本質」や「働き方」「価値観」まで深く伝えられる動画プラットフォームです。TikTokのような瞬発力はないものの、一度つくった動画が中長期的に見られ続ける“資産型コンテンツ”になり、検索からの流入や面接前の企業理解にも大きく貢献します。

■ 向いている採用ターゲット

- 就活前の情報収集段階にいる学生・若手社会人

- 転職検討中の20〜30代

- 入社後の働き方・カルチャーをしっかり知りたい層

■向いている企業・活用シーン

- 理念やビジョン、カルチャーに共感してもらいたい企業

→ 代表インタビュー・社員対談で“想い”を深く伝えられる - 多様な職種・部署の紹介が必要な中堅〜大手企業

→ 各部門の動画をストックしてライブラリ化 - 学校・自治体・福祉・教育系など、信頼性が重視される業種

→ 長尺で丁寧に語る動画が有効

■投稿内容の例

・会社紹介・事業紹介ムービー

・代表・役員インタビュー(創業の想い・採用への姿勢)

・社員座談会(若手×ベテランのクロストーク)

・1日の仕事密着(営業/現場職/新卒1年目など)

・社内制度・福利厚生の紹介

YouTubeは、瞬間的なバズよりも「深い共感」と「理解の蓄積」に向いたSNSです。企業の“本音”を語れる場として、信頼感のある動画コンテンツを作って残しておきたい企業に最適な選択肢です。

note|社員の想いや価値観を“文章で深く伝える”なら

noteは、企業の“考え方”や“働く人の想い”を文章でじっくり伝えられるオウンドメディア型の発信ツールです。写真や動画では表現しきれない、社員の声や働き方の背景・カルチャーを“物語”として届けることができ、共感をベースとした採用ブランディングに効果を発揮します。

■ 向いている採用ターゲット

・企業理念・人材観への“共感”を重視する人材

・入社先の価値観やカルチャーを深く知りたい学生・転職希望者

・文章をじっくり読み込む傾向がある慎重な応募者層

■ 向いている企業・活用シーン

・“中の人”が自社の姿勢を語る文化があるチーム

・社員インタビューやストーリーを丁寧に伝えたい企業

・文章化できる採用ノウハウやカルチャーがある企業

■投稿内容の例

・社員インタビュー記事(入社理由/仕事のやりがい)

・新卒・中途入社のストーリー(キャリアの変化)

・採用ポリシーや社風に関する社内制度の背景紹介

・採用担当者の想い・苦労・これからのビジョン

・採用イベントやインターンの裏話・振り返り

noteは、派手な発信ではなく、静かに深く共感を育てるための採用広報ツールです。社員の想いや会社の考え方に共鳴してくれる人を引き寄せたい企業にとって、本音とストーリーを届ける最適なメディアです。

▪︎まとめ

SNS採用は「とりあえず始める」ではなく、目的やターゲットに合った媒体を選ぶことが成果につながる第一歩です。主な媒体の特徴を簡単に振り返ると

・Instagram:雰囲気や親しみやすさを“写真と動画”で伝えたいなら

・X(旧Twitter):企業の想いや考え方を“言葉”で発信したいなら

・TikTok:若年層に“働くリアル”を短尺動画で届けたいなら

・YouTube:企業文化や働き方を“深く”伝え、動画資産として残したいなら

・note:社員の想いやカルチャーを“文章”で丁寧に届けたいなら

まずは、自社の採用ターゲットと相性が良く、無理なく続けられる媒体から始めてみましょう。

採用動画・採用サイト制作まで一括支援|“伝わる採用ブランディング”を撮影ティブがサポート

ここまで紹介してきたSNS採用をはじめとする採用広報は、社内のリソースだけで完結するのが難しい領域でもあります。「撮影や編集のノウハウがない」「伝えたいことはあるのに、うまく表現できない」そんな企業こそ、外部パートナーの力を借りることで、“伝わる採用”が形になります。

撮影ティブは、採用ブランディングに特化した映像・記事・SNSコンテンツの企画・制作を一貫支援しています。

■ 採用ブランディングにおける撮影ティブの強み

・動画・写真・テキストを使った“空気感”の可視化が得意

・SNSアカウント運用だけでなく、採用サイト・動画も一括で対応可能

・「社員の人柄」「現場のリアルさ」「会社の価値観」を引き出す撮影・編集設計

・企業ごとの課題に合わせた“共感設計”をプランニング

▶ 実績詳細はこちら

自社の魅力を“ちゃんと伝える”には、企画・編集・表現のプロの視点が欠かせません。

撮影ティブでは、企業の思いや文化を、採用動画や採用サイトに落とし込み、伝わるストーリー設計をサポートします。

「採用活動に、もっと“らしさ”と戦略を。」

まずはお気軽にご相談ください。

▶︎ お問い合わせはこちら