【SEO記事制作ガイド】成果につながる戦略と手順

BtoB企業の広報活動において、SEOを意識した記事制作は、潜在顧客との非対面接点を築く重要な施策です。しかし、「検索に強い記事とは何か」「どのような戦略で制作すべきか」といった実務レベルでのノウハウが不足しているケースは少なくありません。

本記事では、SEO記事の基本概念から、BtoB広報の視点での目的整理、制作前の準備、具体的な制作ステップ、運用改善のポイントまでを体系的に解説します。

限られた広報体制でも成果につなげるための実践ガイドとして、ご活用ください。

目次

SEO記事とは?

SEO記事とは、検索エンジンで上位表示されることを意識して構成・執筆された記事のことです。単にキーワードを詰め込むのではなく、読者の課題を深く理解し、的確に応える情報を体系的に届けることが求められます。SEO記事は、検索流入を獲得するだけでなく、企業の専門性や信頼性を伝える広報ツールでもあります。特にBtoB領域では、専門性が高くなりがちなテーマを「わかりやすく・正しく」伝える構成設計が重要になります。

Googleとユーザーに評価される記事

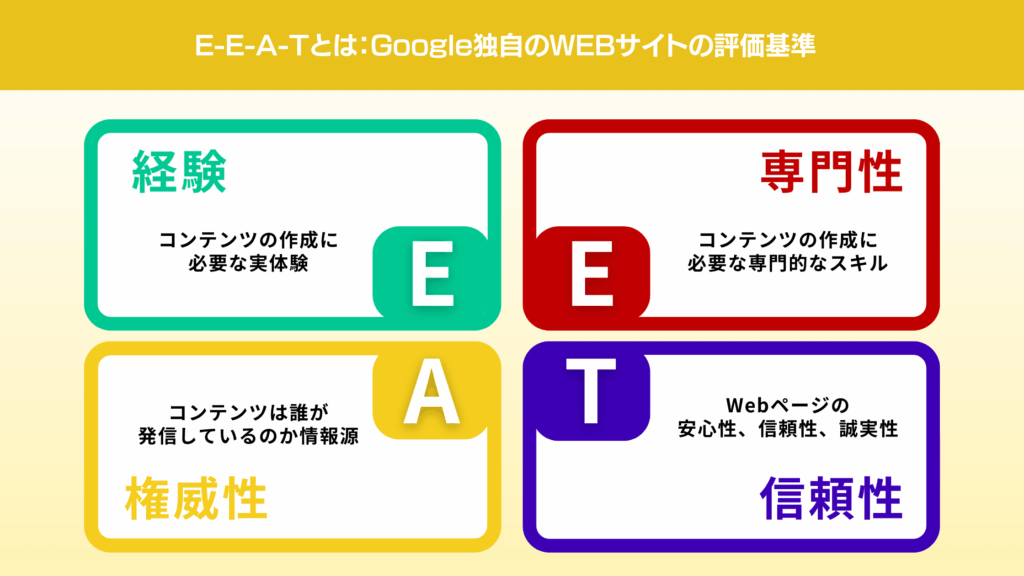

Googleは、「ユーザーにとって本当に役立つコンテンツ」を評価するために、いくつかの基準を明確にしています。その中でも特に重視されるのが、検索品質評価ガイドラインに記載されたE-E-A-Tの4つの視点です。

特にBtoB分野では、「実務経験や実績に裏打ちされた専門情報」や「一次情報」が求められるため、このE-E-A-Tのすべての要素が評価に直結します。

引用:Google Search Quality Evaluator Guidelines より

“High quality pages and websites need enough expertise to be authoritative and trustworthy on their topic.”

(高品質なページとWebサイトは、トピックに対して十分な専門性があり、権威と信頼を備えている必要があります。)

https://developers.google.com/search/blog/2023/11/search-quality-rater-guidelines-update?hl=ja

さらに、Googleは2022年以降、「Helpful Content System(役立つコンテンツ システム)」を導入し、ユーザーの役に立たないと判断されたコンテンツ(単なるAI生成、キーワード詰め込み、独自性のない記事など)を順位下落の対象としています。

ユーザーにとっては、「自分の悩みにすぐ答えてくれる」「実体験や事例があり、納得できる」記事が求められます。つまり、Googleのアルゴリズムとユーザー体験の両立が、SEOで評価されるコンテンツの鍵なのです。

SEOにおける「網羅性」「独自性」「一次情報」の重要性

検索エンジンに評価される記事を作るには、まず「検索ユーザーの意図に対して、必要な情報をどれだけ丁寧にカバーできているか」が問われます。このときに欠かせないのが、網羅性(カバレッジ)です。

たとえば「記事 制作 SEO」というキーワードで検索している人は、「SEO記事の作り方」「構成案の立て方」「キーワード選定」「注意点」など、複数の疑問や知りたいポイントを持っている可能性があります。そのすべてを、過不足なく、1本の記事内で答えていくことが求められます。一方で、網羅されているだけでは「よくあるまとめ記事」で終わってしまうことも。そこで重要になるのが、独自性と一次情報です。

・独自性とは、自社の視点や体験、業界特有の解釈など、他のサイトでは語られていない切り口のこと。単なる情報の整理ではなく、「自社だから語れる角度」「担当者自身の経験」を盛り込むことで、読者の記憶に残る記事になります。

・一次情報とは、実際のデータ・現場の声・顧客からのフィードバック・サービス開発の背景など、一次的に保有している生の情報のこと。これらは信頼性を高めるだけでなく、Googleの評価軸であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)にも好影響を与えます。

特にBtoB分野では、専門性の高いサービスやソリューションが多いため、「自社にしか書けない内容」が差別化の決め手になります。例えば、製造業であれば自社設備の特性や技術的アプローチ、IT企業であれば独自のアルゴリズムや開発思想などが、強力な独自要素となります。「誰が書いても同じ」ではなく、「この企業だから信頼できる」と思ってもらえる記事を目指すこと。

そのために、網羅性+独自性+一次情報の三位一体の設計が、SEOでも広報でも非常に重要なポイントなのです。

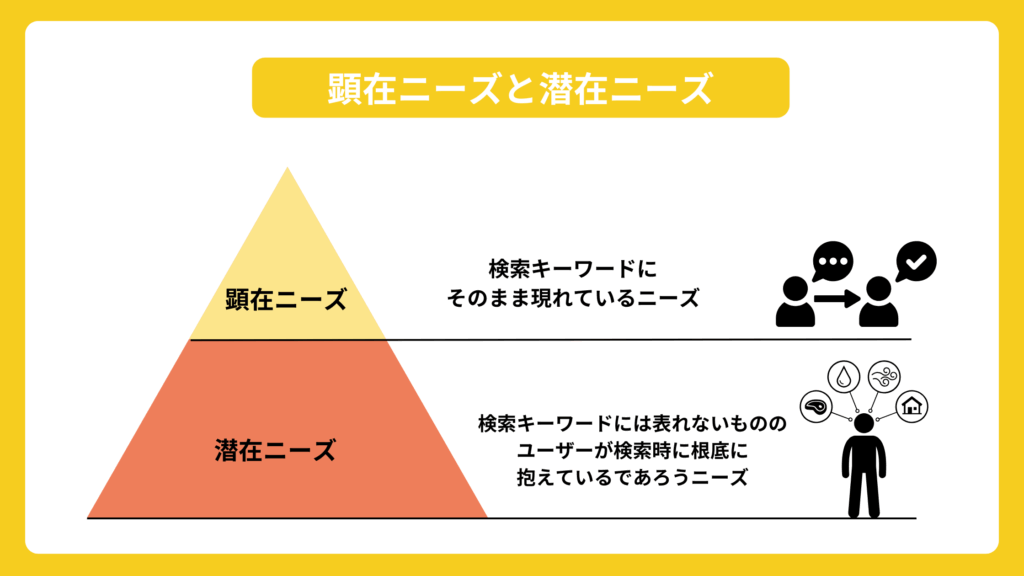

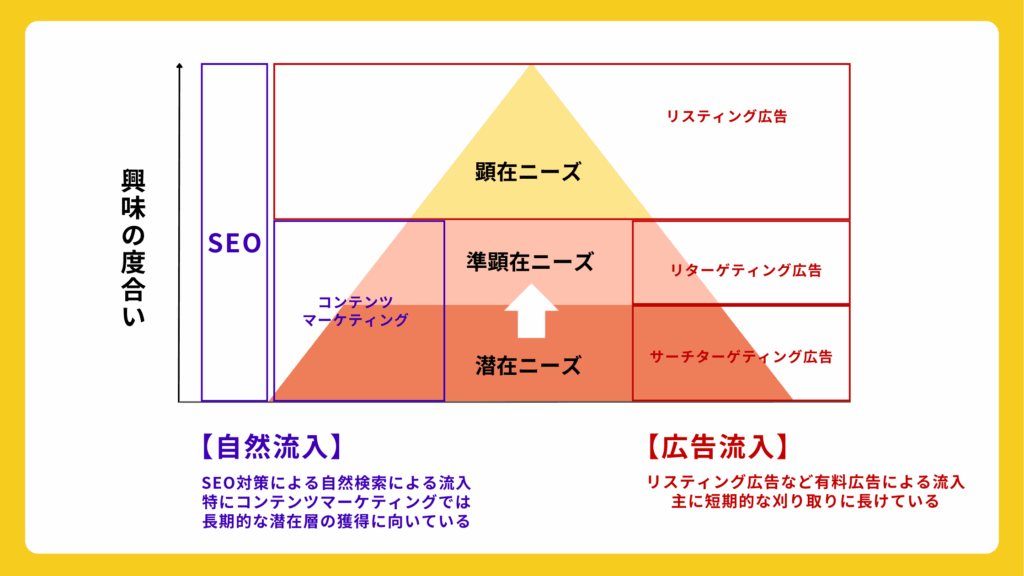

「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」を満たすSEO記事が評価される

SEO記事を作る際、まず意識すべきは「顕在ニーズ」、つまりユーザーが自覚して検索している課題や疑問です。たとえば「SEO 記事 書き方」「記事 構成 SEO」といった検索は、「今、情報が必要で、具体的にどうすればいいのか知りたい」という、はっきりとした目的を持った検索行動です。

このような明確な検索意図に応える記事は、検索エンジンに評価されやすく、上位表示を狙う上でも基盤となります。記事タイトルや見出しにキーワードを含め、ユーザーの“知りたい”に的確かつ網羅的に答えることが大切です。しかし、それだけでは不十分な場合もあります。なぜなら、顕在ニーズに対応した情報は、競合もすでに多数発信しているからです。どの記事も似たような内容になりやすく、ユーザーの満足度やサイトへの信頼感につながりにくいという課題があります。

そこで重要になるのが、「潜在ニーズ」へのアプローチです。潜在ニーズとは、ユーザー自身がまだ明確に言語化できていない課題や、検索には表れてこない“気づき”の種のようなもの。たとえば、「広報活動がうまくいかない理由」を知りたい人がいたとしても、その人はまだ「記事設計が曖昧で、検索経由の流入が弱い」とは気づいていないかもしれません。そこに対して、「そもそも記事の設計段階でSEO視点が抜けていませんか?」と問いかけることで、新しい視点を提供し、信頼や共感を生む記事に仕上げることができるのです。

潜在ニーズに働きかける記事は、読者にとって「思ってもみなかった気づき」を与える価値があり、読了率の向上、記事内回遊の促進、再訪率や指名検索の増加といった成果につながりやすくなります。また、広報視点では「この企業は自社の理解だけでなく、読み手の“ひとつ先”を考えてくれている」といった印象を与えられるため、企業のスタンスや姿勢そのものを伝えるコンテンツとしての価値も高まります。

顕在ニーズに“答える”だけでなく、潜在ニーズに“気づかせる”こと。この2つをバランスよく盛り込むことで、SEO記事は単なる集客ツールではなく、信頼と共感を生む「戦略的な広報コンテンツ」へと進化していきます。

▪︎まとめ

SEO記事とは、単に検索キーワードを含めた文章ではなく、ユーザーの検索意図に正確かつ丁寧に応え、信頼性・専門性・独自性を備えたコンテンツのことです。

Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識しつつ、読者の顕在ニーズだけでなく、潜在的な気づきや学びまで届ける設計が求められます。特にBtoB企業においては、「誰が書いても同じ内容」ではなく、「この企業だからこそ書ける一次情報」がSEO評価に直結します。

検索上位を目指すだけでなく、企業の信頼構築や価値発信の基盤となる“広報資産”として、SEO記事を捉えることが重要です。

SEO記事を書く目的

SEO記事は、検索流入を増やすだけでなく、自社の価値を“伝わる形”で届ける広報施策です。BtoB企業にとっては、見込み顧客との接点づくりや、競合との差別化、企業ブランディングにも直結します。

この章では、広報視点でSEO記事が果たす5つの役割を整理し、「なぜ今SEOに取り組むべきか」を明確にしていきます。

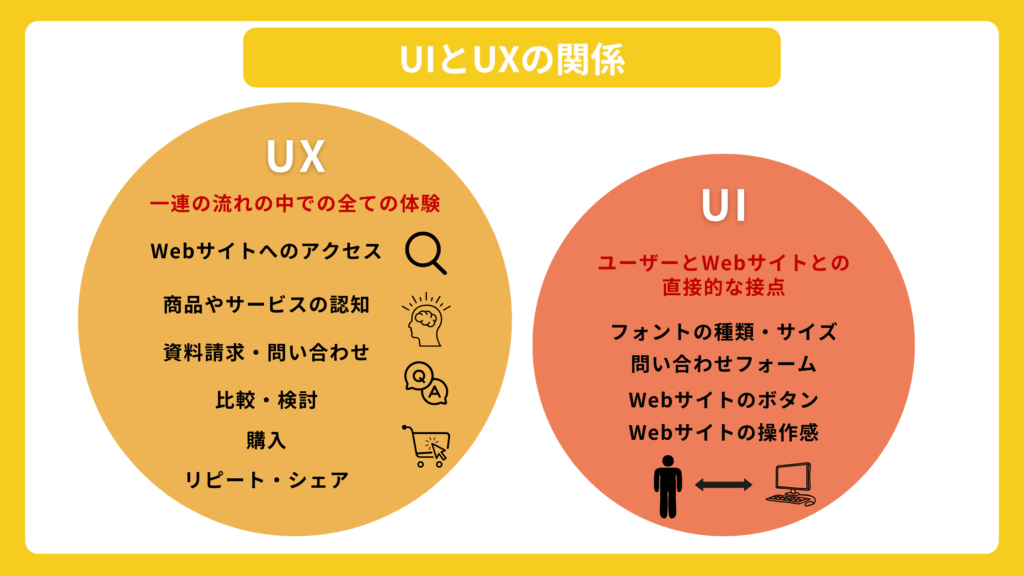

サイト全体でのユーザー検索体験が重要

SEO記事は、単体で評価されるのではなく、サイト全体の構造や他ページとのつながりも含めて検索エンジンに判断されます。つまり、「この記事だけ読めば終わり」ではなく、「読んだあとに次の情報が自然に見つかる構成」が重要です。

たとえば、自社サービスについてのSEO記事を公開するだけでは、読者の関心は一時的です。しかし、その記事から関連情報や導入事例、会社概要などへスムーズに誘導できれば、より深い理解と信頼を得ることができるのです。Googleも「ページ単体の質」だけでなく、「サイト全体のユーザー体験(UX)」を評価対象としています。具体的には、次のような点が検索体験の評価に影響します。

- サイト内に論理的なリンク構造があるか

- 読者が迷わず目的の情報にたどり着けるか

- コンテンツ群でキーワードやテーマをカバーしているか

これはつまり、SEO記事=集客の入り口と考え、他ページとの動線設計を意識することが成果につながるということです。BtoB広報の視点でいえば、ただ記事を「読まれる」だけでなく、企業理解→信頼形成→行動喚起までのストーリーを設計することがポイントになります。

トラフィックの増加を目指す

SEO記事の最大の目的のひとつは、検索エンジンを経由した安定的なWebサイトへの流入(トラフィック)を生み出すことです。特にBtoBのようにターゲットが限定されている市場では、広告やSNSによる集客には限界があり、検索流入の積み上げが中長期的な資産となります。

SEOで上位表示される記事は、広告費をかけなくても継続的に見込み層のアクセスを集めることができ、営業や問い合わせへの“自然な入り口”として機能します。たとえば、「〇〇 業務効率化」「〇〇 導入メリット」など、課題解決型のキーワードでSEO記事を展開すれば、検索したタイミングでニーズのある読者が自社サイトに訪れ、認知や理解、興味のきっかけをつくることができます。

また、SEO記事は単発で完結させるのではなく、複数記事をテーマごとに束ねて“記事群(コンテンツクラスター)”として構成することで、検索エンジンからの評価が高まり、さらに多くの流入を生み出せるようになります。

BtoBにおけるSEOは、短期の爆発的流入ではなく、長期的に積み上がる“ストック型の集客導線”として設計することが成果につながるのです。

潜在顧客への橋渡し

SEO記事は、ただアクセスを集めるだけでなく、まだ接点のない潜在顧客に自社を知ってもらうための“導線”としても重要な役割を担います。

特にBtoBの場合、「いますぐ問い合わせをしたい」という顕在層よりも、「情報収集中」「課題の整理段階」にある潜在層の割合が多くなります。そのような潜在顧客に対して、いきなりサービス紹介を押し出すのではなく、「〇〇の課題を感じていませんか?」「その悩み、こう考えると整理できます」といった記事を通じて、自社と読者の接点をやわらかく作ることが大切です。

たとえば、「営業資料の作り方」「問い合わせが来ない原因とは」などの課題系コンテンツは、すぐに自社サービスに直結しなくても、“あ、この会社は自分たちの悩みをよくわかっている”という信頼感を育む接点になります。そこから徐々に、サービスページや事例記事、ホワイトペーパーなどへ誘導することで、自然な流れで情報提供から検討フェーズへの移行を促せます。

検索から流入した読者を「ただの訪問者」で終わらせず、「将来的なリード」に橋渡しするための“第一歩”として、SEO記事は非常に有効な広報資産となります。

企業の“らしさ”を伝え、指名検索・競合差別化につなげる

検索からの流入は、「自社をまだ知らない人」との出会いの場です。そこで効果的なのが、SEO記事を通じて企業の“らしさ”や価値観を言語化し、印象に残すことです。多くの企業が類似した製品・サービスを提供する中で、「どの会社を選ぶか」は、機能や価格だけで決まるわけではありません。その企業がどう考え、どう届けようとしているのか。その姿勢や言葉のトーンまで含めて、ユーザーは「信頼できそうか」「共感できるか」を見ています。たとえば、自社が大切にしているポリシーや開発哲学、ユーザーとの向き合い方などを、ノウハウ記事や課題提起型のコンテンツに織り交ぜることで、共感や納得感をもった“指名検索”につながる可能性が生まれます。

また、競合と同じキーワードで上位表示を狙う場合でも、ただ事実を並べるだけでなく、自社ならではの言い回し・視点・事例を盛り込むことで、「この会社の記事は読みやすい」「わかりやすい」「信頼できる」という読者体験の差がつきます。

SEO記事は単なる集客コンテンツではなく、「企業らしさを伝えるメディア」でもあるという視点が、広報担当者にとっては非常に重要です。

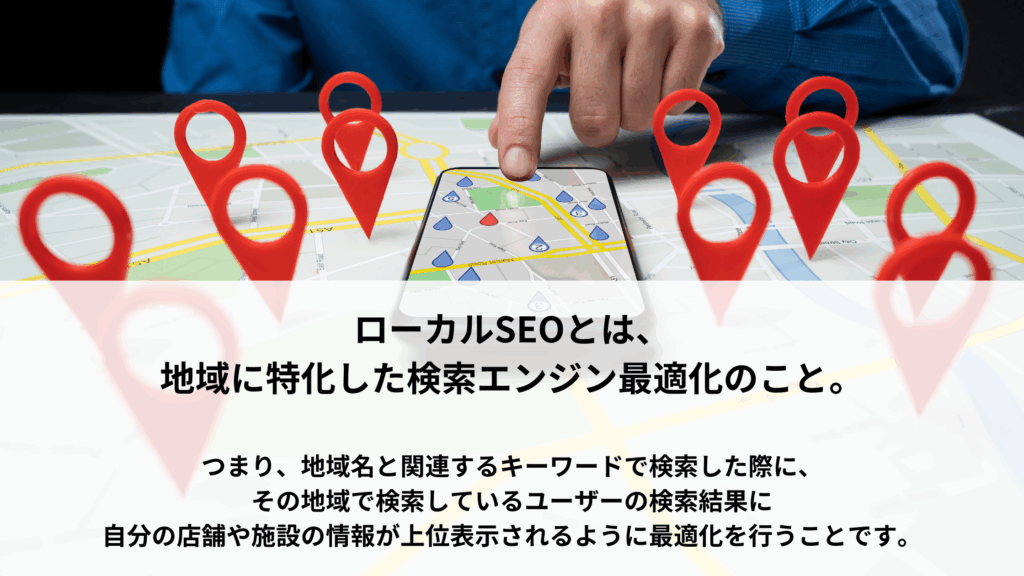

ローカルSEOを強化する方法

本社や支店が特定の地域にあるBtoB企業にとって、「地域名+サービス」で検索されることは少なくありません。このような検索に対応するために重要なのが、ローカルSEO(エリアSEO)です。

たとえば、「〇〇市 物流管理システム」「△△区 業務効率化ツール」など、地名と組み合わさったキーワードで検索されるケースでは、地域に特化したSEO記事や導入事例があることで、その地域の潜在顧客に選ばれる可能性が格段に高まります。ローカルSEOを強化するためには、以下のような取り組みが有効です。

- サービスページや記事タイトルに地名を自然に盛り込む

- 「〇〇市での導入事例」など、地域別コンテンツを増やす

- Googleビジネスプロフィールの整備(旧Googleマイビジネス)

- 地域メディア・自治体・企業との連携による被リンク獲得

- 「アクセス情報」「地元企業との関係性」などリアルな情報の記載

また、ローカルSEOは検索順位だけでなく、その地域での企業認知や信頼構築にも効果がある点が広報活動としての魅力です。特定エリアでの採用や営業強化を狙っている場合も、地域名を含む記事を発信することで、「見つけてもらえる広報」が実現できます。

▪︎まとめ

SEO記事は、検索からの流入を増やすだけでなく、企業の価値を“伝わる形”で発信し、読者との信頼関係を築く広報コンテンツです。

潜在顧客との接点づくり、指名検索やブランド認知の向上、地域での存在感の強化など、広報が担う多様な役割を支える手段として、SEO記事は大きな可能性を持っています。大切なのは、単発の記事ではなく、「誰に・何を・どのように届けるか」という全体設計と意図をもった発信。その積み重ねが、“検索で選ばれる企業”としての信頼と存在感を育てていきます。

SEO記事作成前に実施する5つのこと

SEO記事は、いきなり書き始めても成果にはつながりません。

むしろ、記事の成否は「書く前の設計段階」で8割が決まるといっても過言ではないほど、事前準備が重要です。BtoB企業の広報担当者が成果を出すには、読者ニーズとビジネス目的の両面を見据えた設計が不可欠です。感覚ではなく、データと構造に基づいて「誰に、何を、どのように伝えるか」を決めることで、はじめて検索にもユーザーにも届く“意味ある記事”になります。

この章では、SEO記事制作の前段階で取り組むべき5つの準備について、順を追って解説していきます。

①ターゲットキーワードの選定手法

SEO記事を制作するうえで、最初に取り組むべきであり、かつ最も重要なのが「ターゲットキーワードの選定」です。どんなに質の高い記事でも、検索ニーズとズレていれば、読者には届きません。

つまり、誰に・どんな検索体験を提供するのかを言語化することが、すべての起点になります。

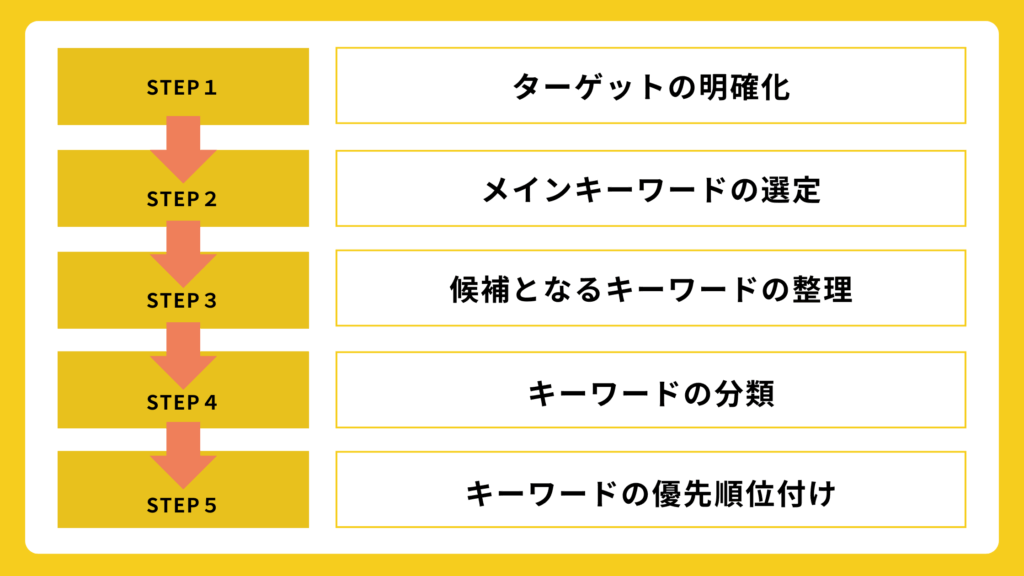

■ キーワード選定の基本ステップ

①想定読者と課題を洗い出す

まずは、「誰に向けた記事なのか」を明確にし、そのターゲットが日常的に抱えている課題や疑問を洗い出します。営業現場やカスタマーサポートの声、過去の問い合わせ内容などもヒントになります。

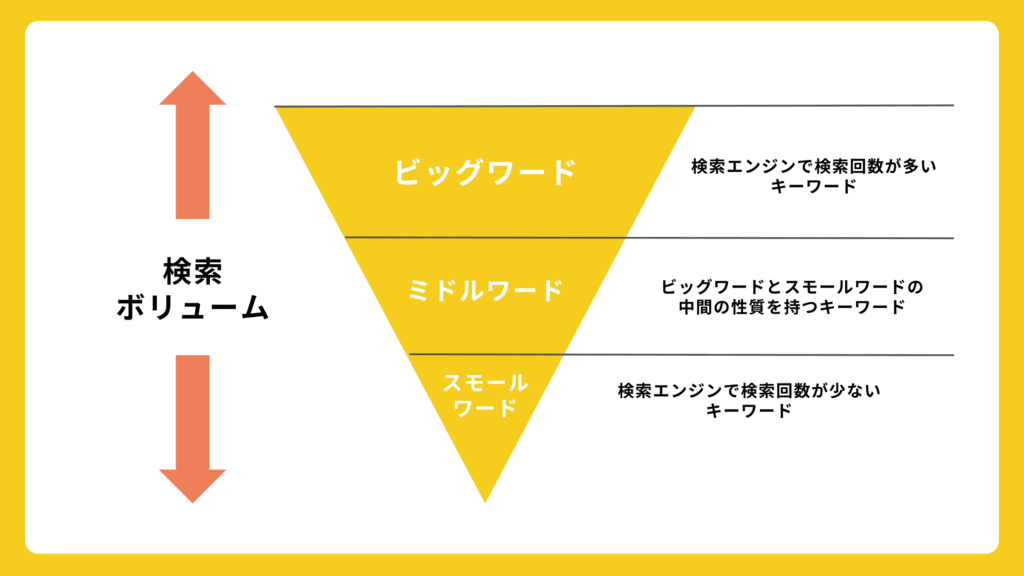

②関連キーワードを広げる

Googleサジェスト(検索窓に表示される候補)や、キーワードプランナーなどのツールを使って、軸となるキーワードから関連語・派生語を収集します。このとき、「ビッグワード(例:広報)」「ミドルワード(例:広報 記事)」「ロングテール(例:BtoB 広報 記事 制作)」のバランスも意識しましょう。

③検索意図を読み解く

検索結果ページ(SERPs)を実際に確認し、上位記事の構成・見出し・情報の深さをチェックします。検索している人は「何が知りたいのか」「どの段階の情報を求めているのか」を観察することで、自社が狙うべきキーワードかどうかの判断ができます。

④ビジネスとの親和性を検討する

検索ボリュームや競合性だけで判断せず、自社の事業とつながっているか、記事の先にどんなアクションが期待できるかも大切な基準です。“検索流入が多いけれどCVにつながらない”というミスマッチを防ぐための視点です。

キーワード選定は、単なる集客テクニックではありません。

それは、「誰のどんな悩みに、どんな言葉で寄り添うか」を決める広報戦略そのものです。

②オーディエンスの理解と分析

どんなにSEO対策を施しても、記事が“誰のため”に書かれているかが曖昧では、読者の心には届きません。だからこそ、記事制作の前には「想定する読者=オーディエンス」を明確にし、その特性を深く理解することが不可欠です。

■ なぜオーディエンスの理解が必要か?

SEOの目的は「検索上位に表示されること」ではなく、「検索から来た人が記事を読み、価値を感じ、次の行動につながること」です。そのためには、読者の立場や状況、知識レベル、興味関心に合わせて内容や語り口を設計する必要があります。つまり、記事を“誰に向けて書くか”が明確になっていなければ、効果的な発信はできないのです。

■ BtoB広報における読者分析の視点

BtoB企業では、1つの記事の読者像が複数に分かれるケースも多いため、以下のような軸で具体化していきましょう。

- 職種・役職:現場担当者か、意思決定者か

- 知識レベル:業界知識があるか、初心者か

- 課題フェーズ:課題認識前/情報収集中/比較検討段階 など

- 情報ニーズ:事例を求めているのか、理論や仕組みの解説か

たとえば「広報活動の成果が出ない」と悩む中小企業の担当者に対しては、専門用語を使いすぎず、導入部分で共感を引き出す工夫が必要です。一方で、「自社メディアのリード獲得数を伸ばしたい」マーケティング責任者に向けては、具体的な手法や数値実績が重視されます。

■ ペルソナ化より“検索行動”に注目する

従来のペルソナ設計も有効ですが、SEO記事では「検索という行動を起こす瞬間の心理」にフォーカスする視点が重要です。検索クエリから逆算して、「読者がその言葉を使うとき、どんな情報を求めているのか?」を想像することが、企画精度を高める鍵になります。

オーディエンスを理解し、読み手の視点で設計された記事は、検索エンジンにもユーザーにも選ばれます。SEOは技術であると同時に、“伝える相手を深く知ること”から始まる広報活動でもあるのです。

③競合記事の調査と分析

検索上位に表示されている記事には、必ず理由があります。その理由を読み解くことで、「自社の記事に足りない要素」や「逆に盛り込むべき独自性」が見えてきます。

SEOにおいて競合分析は、単なる“マネ”ではなく、“差を見つけるため”の調査です。

■ 上位記事の“構成”と“意図”を観察する

まずは、狙っているキーワードで実際に検索し、1ページ目(1〜10位)のコンテンツをすべて確認してみましょう。特に注目すべきポイントは以下の通りです。

- 記事タイトルと見出し構成(H2・H3)の流れ

- 導入文の切り口やトーン

- どんな情報がどこまで詳しく書かれているか(情報の深さ・幅)

- 図表や事例の有無、視覚的な工夫

- 読者の悩みに対してどう答えているか(検索意図との一致度)

これらを読み取ることで、「Googleがなぜこの記事を上位に評価しているか」の傾向が見えてきます。

■ “抜けている視点”を見つけ、自社ならではの強みに変える

競合の記事をすべて分析しても、同じ構成・表現で追従するだけでは差別化にはなりません。そこで重要になるのが、「足りていない視点」や「現場の声」を自社の強みとして活かすことです。

たとえば、

- 業界特化の事例が不足している → 自社の導入実績を加える

- 記事は網羅的だが、難解 → わかりやすさや図解で勝負

- ニーズには応えているが、行動導線が弱い → 導線設計を工夫する

- 競合の「できていない部分」を見つけ出し、それを補う形で独自性を打ち出すことが、自社記事の強みとなります。

競合の「できていない部分」を見つけ出し、それを補う形で独自性を打ち出すことが、自社記事の強みとなります。

■ SERP(検索結果画面)自体を“市場”として読み解く

上位に出てくる記事が、ブログ・企業サイト・Q&A・比較メディア・動画など、どんなフォーマットで構成されているかにも注目しましょう。その検索クエリにおける「読者の期待値」が見えてくるからです。たとえば、ノウハウ記事ばかりが並んでいるなら、自社の成功事例を絡めた“実践型コンテンツ”が狙い目かもしれません。検索画面自体が、そのキーワードがどんな文脈で読まれているかを可視化している情報市場なのです。競合分析は、単に「上位記事を参考にする」だけではなく、「検索者の期待値を理解し、それを超える設計」を考えるためのリサーチプロセスです。

④コンテンツマップの作成方法

SEO記事を成功させるには、「何となく記事を増やす」のではなく、目的や読者ニーズに沿って“全体像”を設計することが不可欠です。そのために役立つのが、「コンテンツマップ」の作成です。

■ コンテンツマップとは?

コンテンツマップとは、ターゲットや検索意図に応じて、どんな記事をどの順序で用意するかを視覚的に整理した設計図です。これにより、次のような課題を防げます。

- テーマがバラバラでサイト全体が分かりにくくなる

- 同じような記事を複数作ってしまう

- 重要なキーワードを網羅しきれない

- 書いた記事が検索導線につながらない

■ コンテンツマップ作成の手順(5ステップ)

- メインテーマ(軸となるキーワード)を決める

例:「BtoB広報」「SEO記事制作」「問い合わせを増やす広報」 - ペルソナ・読者の課題を整理する

各テーマに対して、どのような疑問・課題を抱えているかを洗い出します。 - 検索クエリを分類する

「◯◯とは(定義系)」「◯◯ 方法(ノウハウ系)」「◯◯ 失敗(課題系)」「◯◯ 比較(検討系)」など、検索意図ごとに分類。 - 記事タイトル案をマッピングする

横軸に検索意図、縦軸に課題フェーズなどでマトリクスをつくり、各セルに記事案を配置。 - 既存コンテンツとの重複や不足をチェックする

すでに公開している記事との関係性を確認し、内部リンクや更新対象を整理します。

このようにマップを可視化することで、「どこが強い/弱い」「どこを優先すべきか」が明確になり、

記事単体ではなく、サイト全体の“戦略的なコンテンツ設計”が可能になります。

⑤SEOツールを活用した準備

SEO記事の設計は感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて判断することが成果への近道です。そこで欠かせないのが、SEOツールの活用です。ツールは「難しそう」「専門職のもの」と感じがちですが、広報担当者でも使いやすい範囲から始めることで、戦略精度が格段に上がります。

■ SEOツールでできること

| 活用目的 | 主なツール例 | できること |

| キーワード調査 | Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード | 検索ボリューム、関連キーワード、質問系検索の把握 |

| 競合記事の調査 | Ubersuggest、Ahrefs、SE Rankingなど | 他社が狙っているキーワード、流入元、被リンクの分析 |

| コンテンツ構成の参考 | 見出し抽出ツール(TextRazor、DEEPL分析) | 上位記事のH2/H3を一覧化、構成設計のヒントに |

| 記事の評価・改善 | Googleサーチコンソール、GRC | 掲載順位・CTR・改善が必要な記事の可視化 |

■ 特におすすめの無料・初心者向けツール

Googleサーチコンソール(GSC)

自社サイトへの検索流入ワード、表示回数、クリック率が確認できる。

→ どの記事が評価されているか、どのキーワードが伸びそうかが見える。

ラッコキーワード

特定のキーワードに対して、Googleサジェストや関連質問を大量取得できる。

→ 「ユーザーが知りたいことリスト」を可視化。

Googleキーワードプランナー(Google広告アカウントで利用可)

検索ボリュームや競合性の目安が分かる。

→ 「このテーマにニーズがあるか」を数値で確認。

SEARCH WRITE(サーチライト)

株式会社PLAN-Bが提供するSEOツールで、キーワード選定・競合調査・記事構成・改善施策までを一気通貫で支援する“オールインワン型SEOツール”。とくに、「SEOの知識がなくても使いやすい」インターフェースと、コンテンツマーケティングを内製で回すための支援機能が評価されている。

■ ツールは「深掘り」より「判断材料の補強」に使う

SEOツールは万能ではありません。すべての戦略をツール任せにするのではなく、“仮説を確かめる材料”として使うことが大切です。たとえば

- 「このテーマ、ユーザーは気になってるかな?」 → 検索ボリュームで裏付け

- 「この構成で足りるかな?」 → 上位記事のH2/H3でチェック

- 「どこが伸びていない?」 → GSCで改善対象を抽出

このように、直感とデータをかけ合わせた判断ができるのが、ツールを活かしたSEO準備の強みです。

▪︎まとめ

成果の出るSEO記事は、偶然ではなく設計された準備から生まれます。

キーワードや検索意図を読み解き、読み手の課題や検索行動を理解し、競合との差を見極める、この一連のプロセスを丁寧に行うことで、初めて“伝わる構成”が組み立てられます。特にBtoBの広報においては、「誰に・なぜ・どのように届けるか」を明確にし、記事を企業の広報資産として育てていく視点が欠かせません。

SEOツールの活用も含め、感覚に頼らず「意図と根拠のあるコンテンツ設計」を行うことが、信頼される発信への第一歩です。

SEO記事を制作する12の手順

記事SEOで成果を出すには、なんとなく書くのではなく、“検索で上位表示される構造”を意識して設計・執筆・改善することが重要です。

単にキーワードを入れるだけではなく、検索意図の把握、構成の設計、競合分析、記事の見せ方や読みやすさの工夫まで、幅広い視点が求められます。

この章では、初心者でもすぐに実践できるように、記事SEOにおける12のステップを順を追って解説します。

「検索され、読まれ、成果につながる」SEO記事づくりの土台として、ぜひ活用してください。

ユーザーの悩みを深掘りする

記事SEOの第一歩は、「このキーワードで検索する人は、どんなことに困っているのか?」を徹底的に考えることです。検索キーワードは、ユーザーが抱える“悩みの入り口”にすぎません。

例えば「テレワーク 集中できない」と検索している人が本当に知りたいのは、「なぜ集中できないのか?」という背景だけでなく、「どんな工夫をすればいいのか」「他の人はどう対策しているのか」といった具体的なヒントです。

◾️ “検索意図”は1つとは限らない

ひとつのキーワードの裏には、複数の検索意図が隠れていることもあります。たとえば、「SEO 記事 書き方」というキーワードの検索意図を分解すると、

- 記事SEOの手順を知りたい

- 書くときの注意点やNG例を知りたい

- 成功している企業事例を見たい

- 自分が書いた記事の改善方法を探している

など、ユーザーによってゴールが微妙に異なることがわかります。こうしたニーズの幅を事前に想定し、複数の読者像を思い浮かべながら構成を練ることが、満足度の高い記事作成につながります。

◾️ 悩みの“背景”にある心理や状況まで想像する

重要なのは、単に「何を知りたいか」だけでなく、「なぜその情報が必要なのか」まで想像することです。

- 課題に直面して困っている

- 上司に相談できず、自分で解決したい

- 他社との比較材料が欲しい

- 不安や焦りを抱えている

こうした読者の“内面”を想像することで、共感のある導入や、的を射た見出しの設計が可能になります。

✅ 実践ポイント

- 検索キーワードを使って検索してみて、Googleの上位記事にどんな疑問が多く扱われているか確認する

- Yahoo!知恵袋やQuoraなどで、リアルな悩みをリサーチする

- 自社の問い合わせ履歴や営業トークからも、“よくある課題”を抽出して記事に活かす

ユーザーの悩みを深掘りすることは、記事の設計精度を上げるだけでなく、「読者の心に届く記事」をつくる最大のポイントです。

検索意図を分類し、構成を決める

ユーザーの悩みを深掘りしたら、次にやるべきは「その検索意図にどう応えるか」を決める構成設計です。記事SEOでは、ただ情報を羅列するのではなく、検索意図の流れに沿って見出しを設計することが成果につながる鍵になります。

◾️ 検索意図の3タイプ

| 検索意図のタイプ | 例 | 読者が知りたいこと |

| 情報収集型(知りたい) | 「記事 SEO とは」 | 概要や定義、基本的な考え方を知りたい |

| 比較検討型(比べたい) | 「記事 SEO コツ」「記事 SEO 事例」 | 成功のポイントや他社事例、やり方を比較したい |

| 行動誘導型(動きたい) | 「記事 SEO 外注」「記事 SEO 書き方 ツール」 | 実際に施策を始めたい、外部支援を検討したい |

1つの記事で1つの意図に応える場合もあれば、複数の検索意図に段階的に応える構成を取ることで、読者の満足度が上がる場合もあります。

◾️ 検索意図に“ストーリー”で応える構成をつくる

読者の頭の中は、検索→クリック→離脱、の数秒で判断されます。そのため、構成は次のような“検索意図を追体験させる流れ”にすると、離脱率が下がります。

例:記事SEOを初めて調べるユーザー向けの構成

- 記事SEOとは?(定義・背景)

- 取り組むべき理由(メリット)

- 成功のコツ(方針)

- 手順・フロー(具体策)

- よくある失敗(比較・補足)

- まとめ/次のアクション(CTA)

このように、“最初の問い”から“次に知りたいこと”を丁寧に拾っていく構成を意識することで、検索意図に合致した構造=Googleに評価されやすい記事になります。

✅ 実践ポイント

・キーワードを「なぜ調べられているか?」の視点で分類する

・上位3〜5記事のH2・H3見出しを分析し、構造の共通点と差分を確認する

・自社のオリジナル性をどのH2に入れるかを、意識的に決めておく

・「読者はこの後、何を知りたくなるか?」を意識して見出しを並べる

検索意図の構造を理解した上で設計された記事は、読みやすく、滞在時間も伸び、結果的にGoogleにも読者にも評価されるSEO記事に育っていきます。

狙うキーワードを自然にタイトル・見出しに含める

検索上位を狙ううえで、「どのキーワードを、どこに入れるか」は記事SEOの基本です。Googleは記事タイトル(titleタグやh1)や見出し(h2・h3など)を重視しており、ここに適切なキーワードが含まれていることが、検索意図と合致した記事であるかどうかの判断材料になります。

ただし、キーワードを機械的に詰め込むと、読みにくく不自然な文章になってしまい、読者の信頼を失う原因にもなります。重要なのは、「SEOキーワードを“自然な言葉として”使うこと」です。

◾️ 基本は「h1(タイトル)」「h2(大見出し)」に主軸キーワードを含める

SEOで狙うキーワードは、記事のタイトル(h1)と主要な見出し(h2)にはなるべく含めましょう。

これにより、検索エンジンが「この記事はこのテーマに関する内容だ」と理解しやすくなります。

例)狙うキーワード:記事 SEO

- h1:記事SEOとは?検索に強いコンテンツを作るための基本と実践ステップ

- h2:記事SEOで成果を出すための7つのコツ

- h2:記事SEOの具体的な12ステップ(実践編)

ただし、「SEO記事とは何か」など、語順や文脈を整えて自然な日本語にする工夫が大切です。

◾️ H3以下では「関連語」「共起語」も活用する

h3などの小見出しでは、必ずしもメインキーワードを入れる必要はありません。むしろ、読者の検索意図に沿った具体語・共起語を使いながら、自然なトピックの流れを設計することの方が重要です。

たとえば「記事SEO」というキーワードを軸にする場合、次のような関連語が考えられます

- 書き方

- キーワード選定

- 検索意図

- リライト

- コンテンツ設計

- 内部リンク など

これらを適切に含めることで、Googleにも「この記事は専門性・網羅性がある」と評価されやすくなります。

◾️ 注意すべきNGパターン

- 【NG】タイトルや見出しに無理やりキーワードをねじ込む

- 【NG】同じキーワードを何度も繰り返して使う

- 【NG】読者に意味が伝わらない不自然な言い回しになる

SEOは「キーワード密度」よりも「読者と検索エンジンの両方に意味が通るかどうか」が重視される時代です。キーワードの“入れ方”そのものにこだわるのではなく、「伝わる言葉を使った結果、自然と入っている」状態を目指しましょう。それが、読者に届き、検索エンジンにも評価されるSEOライティングの基本です。

競合記事の構造と傾向を調査する

狙ったキーワードで上位表示を目指すなら、すでに上位にある記事を調べることが“勝つための前提条件”です。なぜなら、検索エンジンが「ユーザーの意図に応えている」と判断した結果、上位表示されているからです。つまり、上位記事=Googleの“合格点”をクリアしたコンテンツのモデルとも言えます。まずは自分が狙うキーワードで実際に検索し、上位10記事の構成・内容・スタイルをしっかりチェックしてみましょう。

◾️ 何をチェックすればいいか?【5つのポイント】

競合分析では、以下のようなポイントを整理すると、上位記事の傾向が見えてきます。

内部リンク・CTA

→ 他の記事とのつながりや、読後にどんな行動を促しているか?

H2・H3の構成

→ どんな順番で情報が展開されているか?検索意図とどう合っているか?

情報の深さと網羅性

→ 基本だけ?事例や図解もある?どこまで丁寧に解説しているか?

トンマナ・文体

→ 専門的?やさしい?どんな読者層を想定しているか?

図表・画像の使い方

→ どこで視覚補助しているか?UX(読みやすさ)の工夫はあるか?

◾️ 競合に“ないもの”がチャンスになる

調査する際は、単に「まねる」だけでなく、「足りない視点はないか?」を探す視点が重要です。

- 上位記事にはない最新の事例

- 初心者向けの視点や補足

- BtoBや実務者に向けた具体例

- 専門家の視点や一次情報

このような“差分”が、オリジナリティを出すヒントになります。「今、検索エンジンが何を評価しているか」を知ることは、効率よく上位を狙う近道です。競合を“真似る”のではなく、“参考にしながら差別化する”ことが、勝てる記事の第一歩です。

自社の強み・オリジナル要素を加える

競合分析を経て構成のベースが固まったら、次に必要なのが「その記事ならでは」の独自性をどう加えるか、という視点です。記事SEOでは、Googleもユーザーも“どこにでもある情報”ではなく、“その記事ならではの価値”を求めています。いくら上位記事をなぞっても、そこにオリジナル要素がなければ、「ただの二番煎じ」だと判断されてしまいます。逆に言えば、独自の視点や経験・事例が入っている記事は、検索順位でも読者の評価でも強くなります。

◾️ “オリジナル要素”とは何か?

単に「自社のサービスを紹介する」だけでは独自性とは言えません。読者が価値を感じるオリジナル要素には、以下のようなものがあります。

- 実際の経験・体験談(例:「●●施策を実施した結果○○%改善」)

- 自社データや実績(例:「弊社で月3本更新のSEO記事で上位を取った構成例」)

- 独自視点での解説(例:「初心者がつまずきやすい点」など、一次経験に基づいた補足)

- 自社業界ならではの知見(例:「建設業界のSEOはここが違う」など業種特化)

- 読者の声・インタビューなどの一次情報

- 無料テンプレートやチェックリストの提供(+DL促進)

このような要素が加わると、Googleの評価軸である「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」にも直結しやすくなります。

◾️ 差別化のヒントは「自社では当たり前」の中にある

自社にとっては日常的な知識でも、読者にとっては価値のあるリアルな情報であるケースは多々あります。たとえば

- 社内で自然とやっている業務フロー

- 実際に営業現場でよく聞かれる質問

- 過去に失敗した施策とその改善策

こうした“現場の肌感”を記事に載せることで、「この会社はちゃんと実務を知ってるな」と信頼感や共感につながります。検索順位は「情報の量」ではなく「ユーザーへの価値」で決まる時代です。強みやオリジナリティをコンテンツに落とし込むことで、“その記事でないといけない理由”が生まれます。

導入文で読者を惹きつける

記事の導入文(冒頭の200〜300文字程度)は、読者の「読む/離脱する」を決定づける最初の勝負所です。どれだけ内容が充実していても、最初の数秒で関心を持ってもらえなければ、最後まで読まれることはありません。SEOの観点でも、導入文の直後には見出しや本文が続くため、「導入での離脱率が低い=記事全体の評価が上がる」という好循環を生みます。

◾️ 読まれる導入文に必要な3要素

効果的な導入文には、以下のような“型”があります。

構成予告:「この記事は、●章構成でお届けします」

共感:「あなたの悩みはこうではありませんか?」

メリット提示:「この記事では、●●が分かります」

◾️ 読みやすさを重視したトーン設計も重要

- 結論やポイントを後回しにせず、最初に要点を提示する

- 一文を長くしすぎず、漢字を減らして口語寄りにする

- 難解な専門用語や略語は、導入文では避けるか補足する

導入文は「SEOのための文章」ではなく、あくまで「読者に読み進めてもらうための文章」です。

読みやすく、親しみやすく、そして“読む理由”がすぐに伝わることが大前提です。記事の価値を伝えるのは、まず最初の数行。「最後まで読まれる記事」は、“最初の一文”で決まると言っても過言ではありません。

画像・表・図を活用する

SEO記事と聞くと「文章の質や量」が注目されがちですが、実は“視覚要素”も検索順位と読了率に大きく影響する重要な要素です。Googleは「ユーザーにとって読みやすく、理解しやすい記事」を評価します。そのため、適切に画像や表・図解を活用することは、SEO的にもユーザー体験的にも大きなプラスになります。

◾️ なぜ視覚要素が記事SEOに効くのか?

- 理解を助ける:文字だけでは伝わりにくい情報を視覚で一目で伝えられる

- 読みやすさが上がる:長文にメリハリが生まれ、離脱率を下げられる

- 滞在時間が伸びる:図表やスライドをじっくり見ることで平均滞在時間が増加

- 検索エンジンの評価が上がる:画像のalt属性やコンテンツのリッチさが評価対象に含まれる

特にBtoBや専門情報系のSEO記事では、「概念図」「比較表」「フロー図」などがあるかどうかで理解度・信頼度が大きく変わります。

◾️ SEO観点での画像活用の注意点

- 画像ファイル名やalt属性にキーワードを含める(例:article-seo-step.png)

- 画質は高く、ファイルサイズは軽く(表示速度も評価対象)

- キャプションで図の内容を簡潔に補足する

- 装飾画像の入れすぎは逆効果。文脈に沿ったものだけに絞る

読者に「わかりやすい」と思ってもらえるかどうかは、見た目の情報設計にも大きく左右されます。画像・表・図は“飾り”ではなく、“理解を支える構造の一部”として戦略的に活用しましょう。

冗長表現を削ぎ落とし、分かりやすく書く

どれだけ正確な情報を載せても、伝わらなければ意味がない。

記事SEOにおいて、「分かりやすい文章」は読者の理解を助けるだけでなく、直帰率や滞在時間などのユーザー指標にも直結し、検索順位にも影響します。だからこそ重要なのが、冗長な表現を削ぎ落とし、誰でもスッと読める構造にすることです。

◾️ 伝わらない文章にありがちなパターン

次のような文章は、読者にとって「なんとなく読みにくい」と感じられる原因になります

・一文が長く、読点や句読点のバランスが悪い

・主語や述語が曖昧で、誰が何をしているのか分からない

・「〜において」「〜ということができる」など冗長な言い回しが多い

・同じ意味の単語を繰り返していて、文章が間延びしている

・専門用語が頻出し、補足もなく初心者を置いてけぼりにしている

◾️ 誰にでも伝わる文章のための4つの視点

- 一文一義を意識する

→ 一つの文章に複数の情報を詰め込まず、主語と述語を明確に。 - 難解な表現は日常語に置き換える

→ 例:「実施する」→「行う」、「最適化」→「整える」 - 補足が必要な言葉は、初出時にひと言説明を加える

→ 例:「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)とは…」 - 不要な接続語・副詞を削る

→ 「〜において」「つまり」「というのも」など、読みやすさを損ねる言葉を精査

どんなに優れたノウハウでも、読み手に伝わらなければ“存在しない”のと同じ。シンプルに、やさしく、正しく伝えること。それがSEOに強い記事の本質です。

回遊・関連記事のリンクを設計する

記事SEOでは、「その記事単体の完成度」だけでなく、“サイト全体の中での役割”を意識することが欠かせません。

その中核を担うのが、「内部リンク」と「関連記事への導線」の設計です。検索で流入してきた読者に、“次に読むべき記事”を自然に提案することで、回遊率が向上し、サイト全体の評価が高まります。同時に、読者が抱える複数の課題を段階的に解決できるため、信頼感や滞在時間の向上にもつながります。

◾️ SEO観点での「回遊導線」のメリット

- 滞在時間の向上:複数ページを閲覧してもらうことで“満足度が高いサイト”と評価されやすくなる

- 直帰率の改善:検索から1ページだけ見て離脱される率を下げる

- 検索エンジンにとっての「文脈提示」:リンクによってサイト構造が整理され、テーマ性が明確になる

内部リンクは、ユーザーにもGoogleにも「このサイトは構造的に整理されていて、有益な情報がある」と認識してもらう重要な仕組みです。

◾️ 関連記事のリンクは“自然な流れ”で入れる

内部リンクは、記事末尾やCTAエリアに入れるだけでなく、本文中での「文脈に沿った配置」がもっとも効果的です。例えば

- 「記事SEOの改善にはリライトが重要です。詳しくは、[リライトの基本と成功事例]の記事をご覧ください。」

- 「コンテンツ設計の際は、ペルソナ設定が欠かせません。[ペルソナのつくり方]もあわせてチェックしてみてください。」

このように“話の流れで自然に出てくる関連情報”として紹介すると、クリック率も高まり、読者満足度も上がります。

◾️ サイト全体の設計視点も忘れずに

記事単体ではなく、カテゴリごとに「基本 → 応用 → 事例」と読ませるルートを設けておくと、初見ユーザーでも迷わず情報を深掘りできます。加えて、以下のような仕組みもおすすめです。

- 記事下部に「この記事を読んだ人はこちらも読んでいます」を設置

- 専門カテゴリ記事のまとめページ(タグ別記事一覧など)を用意

- 関連記事リンクに記事の要約やポイントを添える

“1記事完結”ではなく、“複数記事で信頼と理解を育てる”。それが、SEOに強いメディア運営の視点です。

文字数・構成バランスを整える

記事SEOでは、「情報が多ければよい」「長ければ上位表示される」という単純な話ではありません。重要なのは、読者の検索意図に対して“十分に答えきる”情報量を、バランスの取れた構成で届けることです。記事の文字数と構成は、検索エンジンと読者の両方に「このコンテンツは信頼できる」「知りたいことが全部書いてある」と感じてもらえるかどうかを左右します。

◾️ 最適な文字数は「キーワードによって異なる」

- 「SEOとは」など定義系キーワード:2,000〜3,000文字程度

- 「記事SEO 具体的な手順」などHowTo系:4,000〜6,000文字

- 「記事SEO 成功事例」「記事SEO コツ」など網羅系:5,000〜8,000文字

重要なのは、上位表示されている記事の文字数と構成を参考にしながら、自社記事に不足・過剰がないかを見極めることです。

◾️ 情報量だけでなく「構成のリズム」が読みやすさを決める

長文記事でも読者が離脱しないのは、構成にメリハリがあるからです。次のような工夫が有効です。

- H2ごとに完結した話題を扱う

- H3を3〜5つ程度に区切り、リズムをつくる

- 1ブロックごとに「まとめ」や「次のステップ」を挟む

- 箇条書き・表・図を使って視認性を上げる

- 適度な空白と改行で、モバイルでも見やすくする

読者の集中力や読みやすさを意識した“設計としての構成バランス”は、検索エンジンにとってもポジティブな評価対象です。

◾️ 書いた後にやるべきチェックポイント

- 想定より長くなっていないか?(削れる部分は?)

- 情報が重複していないか?(同じことを何度も言ってないか?)

- 各H2ブロックのバランスは取れているか?(一部だけ極端に短くないか?)

記事公開前に、「自分が読者だったらどこで疲れるか?飽きるか?」を確認する視点を持つことが大切です。

記事の価値は“長さ”ではなく、“読みやすく、伝わりやすい構成”であるかどうか。「誰に、何を、どれくらい伝えるか」を意識して設計された記事は、SEOでも成果を出しやすくなります。

公開前のチェックリストで品質担保する

SEO記事のクオリティは、「書いた瞬間の完成度」ではなく、「公開前にどれだけ丁寧にチェックしたか」で決まります。どんなに中身が充実していても、誤字脱字やリンク切れ、構造のズレがあるだけで信頼性は大きく損なわれるからです。また、Googleは「ユーザー体験」を重視しており、品質の低い記事は評価が下がるだけでなく、サイト全体の信頼性に影響を与える可能性もあります。

◾️ 公開前に確認すべきポイント【チェックリスト】

以下のようなチェック項目をルーチン化することで、記事の品質を安定させられます。

文章・構成面

- 誤字脱字や不自然な表現はないか

- 一文が長くなりすぎていないか(目安は60〜80文字)

- 主語・述語のねじれや二重否定がないか

- 導入文から読者の興味を引けているか

- 見出しの順番や階層にズレがないか(h2→h3→h3…)

SEO・設計面

- 対策キーワードがタイトル・見出し・本文に自然に入っているか

- タイトルタグ(title)・メタディスクリプションが設定されているか

- alt属性が画像に正しく設定されているか(画像SEO)

- 内部リンク・外部リンクが機能しているか(リンク切れチェック)

表示・読みやすさ

- スマホでの表示崩れがないか

- 段落が詰まりすぎていないか(適度に改行・空白があるか)

- 表や図、箇条書きで視認性が担保されているか

- 画像の読み込み速度に問題がないか(ファイルサイズは軽量?)

記事の価値は「読まれて初めて成立」します。だからこそ、“読む人への敬意”として、細部まで整った記事を届けることがプロの仕事です。

公開後の順位追跡とリライト設計

SEO記事の公開は、ゴールではなくスタートラインです。どれだけ綿密に設計・執筆した記事でも、検索順位やクリック率は時間とともに変化します。重要なのは、公開後のパフォーマンスを“測定し、改善する”運用体制を整えることです。

◾️ 検索順位・流入数のチェックで“記事の現状”を可視化する

記事公開後は、少なくとも1〜2週間に一度のペースで、以下の数値をチェックしましょう。

- 検索順位(主要キーワードでの順位推移)

- インプレッション数・クリック数(Google Search Console)

- クリック率(CTR)・平均掲載順位

- 流入キーワードの変化

- 直帰率・滞在時間・回遊率(Google Analytics など)

これらのデータを確認することで、「どのキーワードで表示されているか」「なぜクリックされていないか」「改善すべき点は何か」が見えてきます。

◾️ リライト(記事の改善)を前提に設計する

記事SEOにおけるリライトは、「効果が出ない記事を見直す」だけでなく、「効果が出ている記事をさらに伸ばす」施策でもあります。

改善すべきポイント

- 検索意図とズレている内容がないか(構成や見出しの見直し)

- 順位が上がらないH2以下の見出しはあるか(情報量・切り口の強化)

- 検索キーワードに対して足りない要素はないか(Q&Aや事例の追加)

- タイトル・ディスクリプションを変更してCTRを改善できないか?

記事ごとに「公開後1ヶ月」「3ヶ月」など、チェックとリライトのタイミングを決めておくと、継続的な改善がしやすくなります。書くことと同じくらい、書いた後の「見る・直す・伸ばす」が重要。それが、“検索に強く、読み継がれるコンテンツ”をつくる本質です。

▪︎ まとめ

記事SEOで成果を出すためには、単にキーワードを入れて記事を書くのではなく、検索意図に寄り添った設計・執筆・運用の“12のステップ”を丁寧に積み重ねていくことが重要です。

・読者の悩みを深く理解する

・意図に応じた構成を設計する

・キーワードは“自然に”含める

・競合との差分を明確にする

・オリジナル要素を加える

・導入文で引きつけ、読みやすい構造に仕上げる

・公開後も順位・流入を追い、継続的に改善していく

このプロセスは、どれか1つをやればOKというものではなく、一貫した「読者中心の視点」と「地道な改善サイクル」があってこそ初めて、成果の出るコンテンツに育っていきます。

SEO記事制作でやってはいけないNG例

SEO記事は「こうすれば上手くいく」という正攻法だけでなく、「やってはいけないこと」を知ることでも、成果に近づけます。検索順位が上がらない/インデックスされない/そもそも検索にヒットしない──そんな状況の多くは、基本的なSEOルールに反する“NG行動”を無意識に行っていることが原因かもしれません。この章では、SEOの現場でありがちな“やってしまいがちな5つのNG例”と、なぜそれが危険なのか、どう改善すべきかを具体的に解説します。

他サイトからのコピペ

SEO記事制作で最も避けるべき行為のひとつが、「他サイトの文章をそのままコピーして使う」ことです。一見すると手間を省けるように見えますが、検索順位が上がらないどころか、最悪の場合はインデックス削除や著作権侵害の対象にもなりかねません。

◾️ 検索エンジンは“コピー記事”を厳しく評価している

Googleは、「オリジナルの価値があるコンテンツを評価する」というポリシーを明確に掲げており、他サイトの文章をそのまま使用したコンテンツは「低品質」とみなされます。

その結果

- 検索順位が上がらない/圏外になる

- サイト全体の信頼性が下がる

- ペナルティのリスク(インデックス削除など)を負う可能性

特に競合性の高いキーワード領域では、コピー要素があるだけで評価対象から外されると考えてよいでしょう。

◾️ 著作権の観点でもリスクが大きい

SEO以前の問題として、他人が書いた文章や図表を許可なく使用することは著作権侵害にあたります。

引用のつもりで使っていても

- 出典が明記されていない

- 文章量が多すぎる(引用ではなく転載)

- 自社コンテンツとして誤認される構成になっている

といった状態では“引用の範囲を超えている”と判断され、法的なトラブルに発展する可能性があります。

◾️ “参考にして自分の言葉で伝える”が基本

他サイトの情報を参考にすること自体は問題ありませんが、それを自社の視点・言葉・事例に置き換えて解釈し直すことが不可欠です。

- 業界内の共通知識 → 自社の事例や立場からの解釈を加える

- 定義や歴史 → 出典を明記したうえで要約+独自コメントを添える

- 図表 → 自社で再作成し、解説を付ける

こうすることで、オリジナリティのあるSEO記事に生まれ変わり、読者からもGoogleからも評価されやすくなります。

記事の信頼性は、“誰の言葉か”で決まる。コピペは一見ラクでも、リスクと機会損失の方が圧倒的に大きい行為です。

無断画像使用

テキストだけでは伝わりにくい情報を補うために、画像や図表を挿入するのはSEO記事において効果的な手法です。しかしその画像、本当に自分のサイトで使っても問題ない素材でしょうか?他サイトの画像を無断で使用する行為は、著作権侵害に該当するリスクが高く、企業としての信頼を一瞬で損なう可能性もある重大なNG行為です。使用する際は、「出典の確認」「ライセンスの明記」「不要な装飾の省略」もセットで意識しましょう。代替として、以下の方法が安全かつ推奨されます。

| 方法 | 特徴 |

| 自社オリジナルの写真・スクリーンショット | 最も信頼性が高く、ブランドらしさも伝えやすい |

| フリー素材サイト(商用可・クレジット不要) | Unsplash、Pixabayなどで明示された条件を守って使用 |

| 有料素材サイト(Adobe Stock、PIXTAなど) | 品質が高く、使用範囲も明確。企業利用向き |

| オリジナル図表やグラフの作成 | 解説付きであればSEO・UXどちらにも好影響 |

画像もまた、コンテンツの一部であり、信頼の一部。“なんとなく使う”ではなく、“伝える意図を持って選ぶ”ことが、記事品質と信頼性を高める鍵になります。

情報の独自性がない

SEO記事の最大の強みは、「検索で出会った読者に、自社ならではの価値を伝えられること」です。にもかかわらず、既存の情報をなぞるだけ/どこかで見たような内容ばかりになってしまっていては、検索エンジンにも読者にも評価されにくくなります。

Googleは、独自性のない記事について明確に次のように言及しています。

「他のサイトにある情報を繰り返しているだけのページは、価値が低いと判断されます」

(出典:Google 検索品質評価ガイドライン)

◾️ なぜ“独自性”が求められるのか?

検索エンジンは日々、「ユーザーが本当に求めている情報を、最も信頼できる形で提供する」ことを重視しています。そのため、以下のような記事は評価が伸びづらい傾向にあります。

- 他サイトの内容を言い換えただけ

- 無難なまとめ情報のみ(「5つのメリット」など)

- 特定の視点・体験がなく、誰が書いても同じに見える

これらは一見“きれいにまとまっている”ように見えても、「検索結果に並ぶ必要性がない」と判断されるリスクがあるのです。

◾️ オリジナリティは“自社の視点”から生まれる

独自性とは、新しい情報である必要はありません。大切なのは、「その企業だから書ける内容」かどうかです。

| 独自性のある情報 | 具体例 |

| 自社の体験・事例 | 「当社ではこの施策でCVRが1.8倍に」などの実績データや改善プロセス |

| 業界に特化した解釈 | 「建設業界ではこう活用されているSEO」など業界文脈の補足 |

| 担当者の視点・コメント | 実際の失敗談や学びなどの“人の声” |

| オリジナルの図表・テンプレート | 記事内で使えるチェックリストやノウハウ資料の提供 |

このように、自社がもつ経験・知見・強みを“読者に役立つ情報”に変換することが、SEO評価とブランディングの両立に直結します。「その記事が検索結果に並ぶ意味があるか?」この問いにYESと答えられる情報設計が、強いSEO記事を生み出します。

重複コンテンツになっている

SEOにおいて避けるべき重要なポイントのひとつが「重複コンテンツ」です。

重複と聞くと「他社サイトのコピー」と思われがちですが、実際には同じドメイン内で内容がかぶっているケースもGoogleは“低評価の要因”として捉えます。つまり、「同じ内容を別ページで繰り返している」「微修正しただけでほぼ同じ構成の記事が複数ある」という状態は、自社サイト内でも注意が必要なのです。

◾️ なぜ重複コンテンツがSEOに悪いのか?

Googleは、検索結果に同じような情報をいくつも表示することを避けたいため、類似したページがあると“どれか1つを評価し、他を除外”する傾向にあります。その結果

- 意図した記事が検索上位に出ない

- クローラビリティが悪化(クロールの無駄遣い)

- サイト評価が分散し、ドメイン全体のSEO力が落ちる

特にカテゴリ違いや日付違いで“ほぼ同じ記事”を使い回している場合、Googleにとっては「同じページが複数ある」と判断されやすくなります。

◾️ 重複を避けるための対策

- 1記事1テーマの原則を守る

→ 無理に量産せず、軸を絞って1記事の完成度を高める - 似ている記事がある場合は統合・リライトを検討

→ 内容がかぶる記事は、1本にまとめた方がSEO効果も集中 - canonicalタグで評価集中を促す(技術的対応)

→ 技術的に内容がかぶる場合は正規URLを指定 - 類似コンテンツは“切り口”と“ターゲット”を変える

→ 同じテーマでも、BtoB向け/採用向けなどで役割分担を明確に

“似たような記事を増やせば成果が増える”は過去の話。今のSEOで評価されるのは、「価値が集中した1本の記事」です。

無理なキーワード詰め込み

「キーワードは多く入れたほうがSEOに強くなる」──そんな認識で記事を書いてしまうと、逆効果になることも少なくありません。Googleは現在、不自然なキーワードの羅列や詰め込みを“スパム的な手法”として認識し、むしろ検索評価を下げる可能性があると明言しています。

◾️ 「キーワードをたくさん入れればいい」はもう古い

かつては、対策キーワードの出現回数や密度が評価基準として機能していた時代もありました。しかし、検索アルゴリズムの進化により、「意味の通る自然な文章で、ユーザーの疑問に答えているかどうか」が重視されるようになっています。

キーワードが不自然に詰め込まれた文章は、次のような弊害を生みます。

- 読みにくい/何を伝えたいのか分からない

- 検索意図に合っていないと判断される

- 検索エンジンからスパムとみなされる(キーワードスタッフィング)

◾️ 適切なキーワード設計のポイント

- 1記事1キーワード+関連語を意識する

→ 例:「記事SEO」に加えて「構成」「検索意図」「順位改善」など文脈に合った関連語を使う - 見出しや冒頭・まとめに自然に入れる

→ 強調したい箇所にキーワードを“意図して自然に”配置する - ユーザーの検索意図に合った表現を使う

→ たとえば「記事SEO やり方」と検索する人には、見出しに「やり方」「ステップ」を含める - 共起語を活用し、無理なく文脈を広げる

→ 「SEO」なら「Google」「検索エンジン」「流入」などと一緒に使うと自然

SEOで評価されるのは、“キーワードが多い文章”ではなく、“キーワードを理解して書かれた文章”です。無理に詰め込むのではなく、読者の検索意図に合わせた自然な表現を心がけましょう。

▪︎まとめ

SEO記事は「何をするか」だけでなく、「何をしないか」も同じくらい重要です。

コピペ・無断使用・独自性の欠如・重複・キーワード詰め込みといったNG行動は、検索評価を下げ、読者離れを招く要因になります。まずは基本のNGを避けること。それだけでも、検索に強く、信頼される記事づくりの土台が整います。

SEO記事は広報の武器になる

広報活動における記事SEOは、単なる「検索対策」ではありません。読み手の関心と検索行動を捉え、企業の価値を“伝わる形”で届けることができる、非常に強力な広報の武器です。効果を出すには、戦略的な設計と地道な運用が欠かせませんが、正しく進めれば確実に成果に変わっていきます。

単発ではなく継続的なコンテンツ戦略を

SEO記事を1本書いたからといって、すぐに目に見える成果が出るとは限りません。検索経由で記事が読まれ、企業理解が深まり、信頼へとつながっていくまでには“時間”と“継続性”が必要です。だからこそ、記事SEOは「単発の広報施策」ではなく、継続的なコンテンツ戦略の一環として取り組むことが大切です。

◾️ 記事は“1本ずつ完結”ではなく、“つながる設計”に

テーマごとに記事を量産していくだけでは、情報が分散し、読者も検索エンジンも「サイトの軸」が見えづらくなります。代わりに、記事同士がリンクでつながり、ステップを踏んで理解が深まる導線を設計することで、サイト全体のSEO力と読者体験が高まります。

- 「基本 → 応用 → 事例」へと回遊できる構成

- 同じカテゴリ内で“よくある質問”を補足する記事を用意

- 特定の検索ニーズに対して、シリーズ化や定期更新で継続対応

こうした工夫によって、読者の信頼を得ながら、検索にも強い構造が育っていきます。

◾️ 継続には「運用チーム」視点が不可欠

コンテンツ戦略を継続するためには、個人の“がんばり”だけに頼らず、仕組みとして回せる体制が重要です。具体的には

- 社内で発信テーマをストックしておく

- 月1本からでも更新目標を定める

- 社内外でコンテンツ制作・管理を分担する

小さく始めて、無理なく続けられる体制を整えることが、成果の見える化と改善にもつながっていきます。

“検索される広報”は、1日で育ちません。しかし1記事、また1記事と積み重ねることで、着実に「伝わる企業」へと進化していけます。

広報・マーケティング・営業の連携強化へ

SEO記事は広報活動の一部であると同時に、マーケティングや営業活動の成果にも波及する“共通資産”です。部門ごとにバラバラな目的で発信を続けるよりも、「伝えるべき価値」を軸に、広報・マーケ・営業が連携して活用していくことで、コンテンツの効果は大きく広がります。

◾️ ひとつの記事が複数の部署で“使える武器”になる

たとえば、あるSEO記事で以下のような効果が得られます。

| 記事の活用方法 | 担当部署 | 効果 |

| よくある課題への解説記事 | 広報 | 認知・信頼の醸成/検索流入の獲得 |

| サービス導入の事例紹介 | 営業 | 商談での“理解促進資料”として活用 |

| お問い合わせ後のFAQ記事 | カスタマーサポート | 問合せ削減・自己解決率の向上 |

| 採用ブランディング記事 | 採用 | 求職者の共感獲得・社風の可視化 |

こうした流れが自然に生まれることで、記事制作が単なる「ブログ運用」ではなく、“会社全体の武器”として機能するようになります。

◾️ 情報と目的を“社内で共有する”文化を育てる

コンテンツの価値を最大化するには、「記事は誰のために、どんな目的で書かれたのか?」を部署を越えて共有することが重要です。

- 記事テーマの選定段階から他部門と連携する

- 公開記事を社内共有し、営業現場での活用事例をフィードバック

- コンテンツカレンダーを共通で運用し、情報発信をチーム戦にする

こうした仕組みがあることで、“SEO記事は広報だけのもの”という認識から脱却し、全社で成果を出すメディアに育てることができます。「伝える力」は、広報だけで完結させるにはもったいない。部門を越えた連携で、記事の価値は何倍にも広がります。

外部の力を借りて、広報を前進させる選択肢も

「コンテンツの必要性はわかっているけれど、記事を書く時間がない」「社内にノウハウがなく、何から手をつけていいか分からない」──そんな声は、広報現場では決して珍しくありません。限られたリソースで広報を続ける時代だからこそ、“外部と一緒に進める”という選択肢が、今あらためて注目されています。

◾️ 「全部自分で」は手段を目的化しやすい

多くの広報担当者が、SNS更新・記事作成・社内調整・撮影手配などを兼務しており、“発信の仕組み”を整えるところまで手が回らないのが実情です。結果的に、次のような状態に陥りやすくなります。

- 更新が止まる/発信が目的化する

- コンテンツの質が上がらない

- 社内から「広報って何やってるの?」と言われる

こうした悪循環を断ち切るには、「何を内製し、何を任せるか」の判断と、信頼できる外部パートナーとの連携がカギになります。

◾️ 伴走型の支援なら、“広報らしさ”を一緒に育てられる

外注というと「丸投げ」「代行」という印象を持たれがちですが、最近は“一緒に育てる”ことを前提としたパートナー支援が主流になりつつあります。たとえば

- 自社らしさを言語化し、軸のある発信を設計

- 広報コンテンツの企画・制作をサポート

- 撮影・記事制作・SNS運用などを一貫して対応

- 社内工数を減らしながら“発信力”の内製化も支援

このように、「発信したいけどできない」を解消し、“届けたい広報”を形にする外部の力をうまく取り入れることで、担当者の負担は減り、戦略にも余白が生まれます。

撮影ティブは、企業広報における**「伝え方の設計」から「コンテンツの制作・運用」までを一気通貫でサポートする、広報特化型のパートナー**です。私たちが支援できるのは、単なるアウトプットの“制作”ではありません。企業の思いや価値観を汲み取り、「誰に・何を・どう伝えるか」を軸に、“伝わる広報体制”を一緒に育てていくことを大切にしています。

✅ 主なサービス内容

企業・人物撮影の企画設計・ディレクション

└ 撮るだけではなく「何をどう魅せたいか」から考え、広報コンテンツ全体と連動させてご提案

SEO記事・オウンドメディア企画の立案

└ ターゲットや検索意図に合わせたテーマ選定/構成設計/運用方針の設計支援

広報インタビュー・記事制作・原稿執筆

└ トーン設計・取材・ライティングまで一貫対応。企業らしいストーリーを言語化します

SNS運用サポート(企画・原稿・クリエイティブ)

└ Instagram・X・noteなど、各プラットフォームに最適な発信を“実務レベル”で代行

ブランド設計・広報ブランディング支援

└ トーン設計、ビジュアルの統一、発信内容の整理を通じて、“企業らしさ”を社内外に定着

Webサイトの企画・構成・コンテンツ制作支援

└ コーポレートサイトや採用サイトの企画・撮影・運用アドバイスも対応可能

広報の悩みや課題は、企業ごとに違います。だからこそ私たちは、「何をどう伝えるべきか?」という本質から、一緒に考え、かたちにしていくスタイルを大切にしています。

まずは、情報整理や方向性のご相談だけでも大歓迎です。「何から始めればいいか分からない」という段階でもお気軽に、お問い合わせください。