【広報とは】SNS時代に求められる広報の役割・仕事内容・成果の出し方を解説

近年のSNSの普及に伴い、「広報」は大企業に限らず、創業間もないスタートアップ企業においても広報担当を置くケースが増えており、その重要性はますます高まっています。「とりあえずSNSは更新しているけど…これって広報として十分なのか?」「情報発信はしているけれど、自社のことがちゃんと伝わっている実感がない…」そんなふうに感じている広報担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「広報とは何か?」という基本の定義から、SNS時代における広報の役割・仕事内容・成果の考え方までをわかりやすく解説します。広報の進め方に悩んでいる方や、これから広報を本格的に整えていきたい方にも、“伝わる広報”のはじめ方が見えてくる内容になっています。

目次

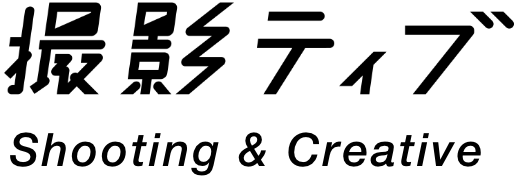

広報とは何か?

広報は「伝える人」ではなく「信頼関係をつくる人」

「広報」と聞いてどんな役割を思い浮かべますか?

「情報を発信する人」「プレスリリースを書く人」「SNSを更新する人」「メディア対応をする人」などをイメージされることが多いかもしれません。確かにこれらは全て広報の重要な役割の一部です。しかしそれだけでは広報の本質は語りきれません。

日本パブリックリレーションズ協会では、広報(PR)を次のように定義しています。

「企業・団体などがステークホルダーとの相互理解・信頼関係を築き、維持・発展させるための活動」

引用元:https://prsj.or.jp/aboutpr/

この定義からもわかるように、広報は単に情報を届けるだけの業務ではありません。企業の理念や姿勢、社会的な価値を“伝わるかたち”で発信し、社外のステークホルダーと信頼関係を築いていくこと。それこそが広報の本質的な役割です。

広報の歴史と進化 “伝える”から“共感される”へ

広報が果たす役割は、時代とともに大きく変化してきました。

かつての広報は、新聞やテレビといったマスメディアを通じて「正確な情報を社会に伝える」ことが主な目的でした。企業から発信されたプレスリリースをもとに、メディアが報道し、その情報が社会へ広がっていく。いわば“メディアを通した一方通行の情報伝達”が広報活動の中心だったのです。

しかし、SNSの普及やメディア環境の変化により、広報は「伝える」だけでは十分ではなくなりました。現代の広報に求められているのは、一方的に発信することではなく、「共感を生み出すコミュニケーション」です。SNSでは、誰もが発信者になれる時代。企業も、メディアを介さず自らの言葉で社会とつながり、リアルタイムに反応を得ることが可能になりました。だからこそ、情報の正確さだけでなく、「どのように受け取られるか」「企業として何を伝えたいのか」という“伝わり方の設計”がこれまで以上に重要になっています。

広報が担う“価値”とは?信頼・共感・ブランドを育てる

広報の価値は、フォロワー数やメディア露出のような数字だけでは測れません。

SNSやデジタルメディアの普及により、情報の届け方が多様化した今、広報は“情報を伝える仕事”から、“企業の無形資産を育てる仕事”へと進化しています。その資産とは、「信頼」・「共感」・「ブランド」の3つです。

・「信頼」:広報の姿勢が、企業への信頼を育てる

広報活動を通じて、「一貫した情報発信」「誠実な対応」「透明性ある姿勢」を示し続けることで、顧客や取引先、求職者、地域社会など、あらゆるステークホルダーとの間に信頼が築かれます。信頼は短期間では得られませんが、継続的な広報によって企業の印象や評価はじわじわと形成されていきます。

・「共感」:数字には見えないけれど、人を動かす力になる

単に情報を並べるだけでは、人の心は動きません。

たとえば、新しい技術やサービスを紹介するとき、「なぜこれをつくったのか」「誰のどんな課題を解決したのか」といった背景やストーリーを添えることで、見る人の納得感や共感がぐっと高まります。共感は、ファンやリピーター、そして社内の“応援者”を生み出します。数字には表れにくいけれど、人の行動や態度を変える大きな力を持っています。

・「ブランド力」:日々の発信が、“この会社らしさ”を育てる

ブランドはロゴやスローガンだけではありません。「この会社っぽいよね」「なんとなく信頼できる」といった“無意識の印象”や“らしさ”の積み重ねこそが、ブランドです。広報は、日々の発信やメディア露出、SNSでの言葉選びを通して、企業の価値観や“その企業らしさ”を社会に伝えていきます。発信を続けることで、社内外に同じ認識が根づき、企業の“軸”が形づくられていくのです。

■ まとめ

広報は、すぐに成果が見える仕事ではありません。しかし、「信頼・共感・ブランド」という“目に見えない資産”があることで、営業や採用は進めやすくなり社内に誇りが生まれます。だからこそ広報は、企業の“空気”をつくり、それを社会に届けていく仕事。一見地味に見えるけれど、企業が選ばれ続けるための“土台”をつくっているのが、広報の本当の価値です。

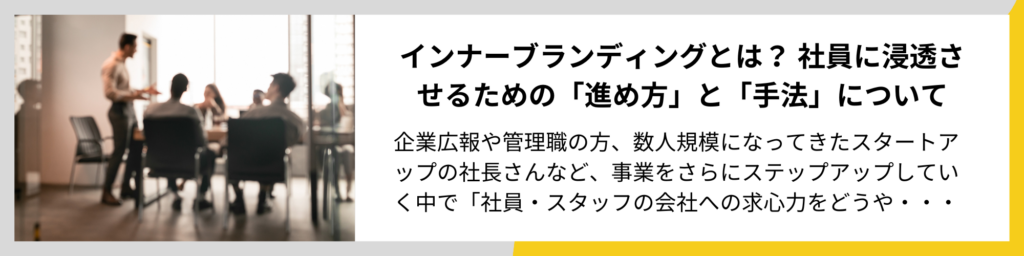

「広告」や「マーケティング」との違いを整理

「広報」・「広告」・「マーケティング」どれも「情報を届ける仕事」として、よく似た言葉として使われることが多いですよね。実際、「どこまでが広報で、どこからがマーケティング?」「この発信は広告?」と、担当者自身が混乱してしまう場面も少なくありません。しかし、この3つは目的・手法・成果の出し方が明確に異なる活動です。それぞれの違いを整理しておくことで、自分の仕事の意義や、他部署との連携ポイントもクリアに見えてきます。

【広報と広告の違い】

広告と広報は、どちらも「情報を届ける」ことに関わる活動ですが、そもそも目指しているゴールが違います。広告は、企業が費用をかけて、自社の商品やサービスを“選んでもらう”ために行う活動です。テレビCMやWebバナー、SNS広告などを使って、「どうすれば魅力的に見えるか」「どうすれば買ってもらえるか」を設計し、「短期的な反響」や「購買行動を促す」ことが目的です。

一方、広報は、メディア露出やSNS、プレスリリース、オウンドメディアなどを通じて、企業の考え方や取り組み、社会への姿勢などを伝えていく活動です。こちらは直接モノを売るのではなく、「信頼される存在になること」「共感を得ること」が目的です。広告は即効性がある一方で、伝えられる内容や表現の自由度が限られています。広報は時間がかかるもののメディアや自然な発信によって信頼性が高まりやすいという特徴があります。だからこそ、企業として“売上を伸ばしたい”なら広告、“ブランドを育てたい”なら広報、両方をバランスよく組み合わせていくことが大切です。

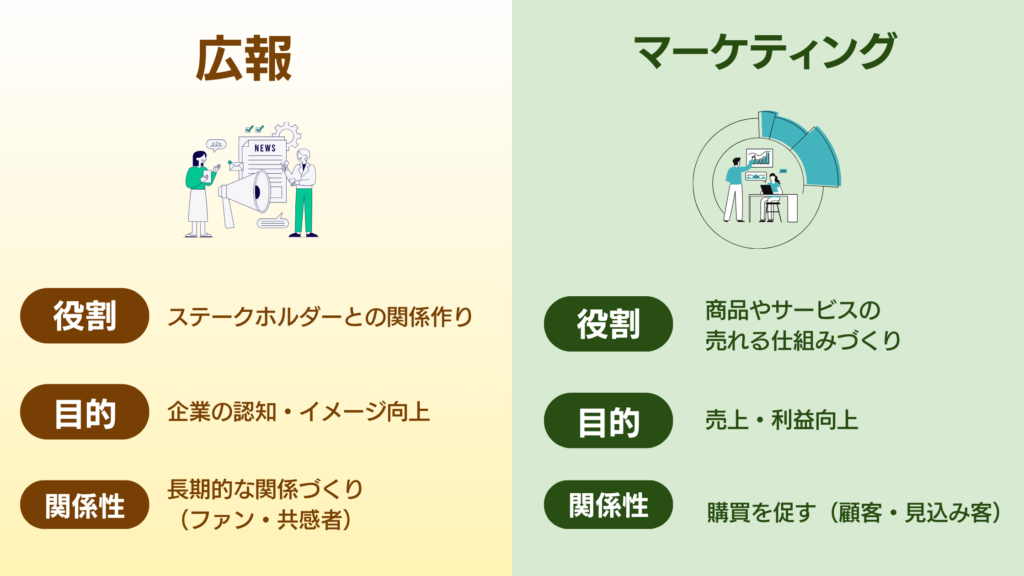

【広報とマーケティングの違い】

マーケティングは簡単に言えば、「商品やサービスが売れる仕組みをつくる」こと。ターゲットとなるユーザーのニーズを調査し、それに応える商品やサービスを企画・開発し、価格や販売チャネル、プロモーション方法までを含めて戦略的に設計する活動です。言い換えると、「どんな人に」「どんな価値を」「どう届けるか」を考え、売上につなげていくための動きがマーケティングの本質です。

一方で、広報はそのマーケティングと連携しつつも、少し視点が違います。広報の役割は、特定の商品やサービスではなく、企業そのものの姿勢や価値観、考え方を社会に伝えていくことです。商品ではなく、企業そのものへの印象や好感度を高めることが広報の目的です。

マーケティングが短期的な売上につながる“攻め”の施策だとすれば、広報は中長期的に信頼と関係性を築いていく“土台づくり”の施策。どちらも企業活動には欠かせないものであり、連携して動くことで初めて相乗効果が生まれます。

■ まとめ

それぞれの役割は異なりますが、最終的に「企業が選ばれる」ためには三位一体での連携が重要です。特に、広報は“企業の人格”をつくる存在として、広告やマーケティングに深みや説得力を与える基盤にもなります。

広報担当者の具体的な仕事内容

「広報って、結局何をする仕事なの?」そう感じている方も多いかもしれません。実際、広報の業務はとても幅広く、日々の小さなタスクから、会社全体の印象を左右するような大きな戦略まで多岐にわたります。 この章では、広報担当者が日々どんな仕事に取り組んでいるのかを、5つの代表的な業務に分けてご紹介します。

広報計画の立案と実施

広報の仕事をスムーズに進めていくためには、「とりあえず投稿してみる」「頼まれたからリリースを書く」ではなく、事前にきちんと計画を立てておくことが大切です。広報計画を立てる上で意識したい3つのステップをご紹介します。

①ターゲットと課題を整理する

まず考えるべきは、「誰に、何を伝えたいのか?」というターゲットと、「今、広報としてどんな課題を感じているか?」という現状です。たとえば、

・自社のことをあまり知られていない

・SNSは続けているけど反応が薄い

・採用ページを見ても応募が少ない

このように日頃感じている課題を整理しておくだけで、広報でどんな情報を伝えるべきかが見えてきます。

② 伝え方の方向性を決める

次に、「どんな印象を持ってもらいたいか」「どんなふうに会社を知ってもらいたいか」といった広報の戦略を考えます。

・社員の人柄を伝えたい → インタビュー記事や社員インタビュー動画の発信

・商品の開発ストーリーを伝えたい → SNSで舞台裏を投稿や開発者の商品に対する想いを動画で配信

・技術力を伝えたい → noteで技術者の想いを紹介

などこのように伝えたいことに合わせて、どんな手段で発信するかを決めていきます。

③広報カレンダーを作る

方向性が決まったら、「いつ・何を・どこで」伝えるかをカレンダーにまとめるステップです。社内の予定(リリース、イベント、採用強化など)をベースに、月ごとのテーマやSNSやメディア対応のタイミング、各施策の〆切や準備期間などを整理しておくと、抜け漏れや対応の遅れがなくなります。

■ まとめ

広報というと、SNSの投稿やリリース配信といった「発信作業」が目立ちがちですが、実はその前に「なぜ・誰に・どう伝えるか」を考える時間こそが一番大切です。ちょっと面倒に見えても、ここを丁寧にやっておくことで、発信の内容にも自信が持てて、広報としての手応えが変わってきます。

メディア対応と情報発信

メディア対応と情報発信は、企業の広報活動の中でも外の世界とどうつながるか”を考える大切な仕事です。信頼あるメディアやSNSを通じて企業の考えや取り組みを伝えることで、企業イメージを良くしたり、自社のサービスや取り組みを知ってもらうことにつながります。このような対外的な情報発信の活動は、「メディアリレーションズ」とも呼ばれます。

メディア対応の目的は、記者や編集者と信頼関係を築き、自社に関する情報を“取材・記事”というかたちで社会に届けてもらうことです。

【仕事内容】

| 取材や問い合わせへの対応 | 記者からの質問や情報提供依頼に対応し、正確かつ迅速な情報を提供します。 |

| 記者会見や発表会の開催 | 企業の方針・新サービス・経営情報などをメディアに直接伝える場を設けます。 |

| プレスリリースの作成・配信 | 新商品・サービス・取り組みなどのニュースを、記事として取り上げてもらえるように文章で整理して伝えます。 |

| メディア訪問 | こちらから記者を訪問し、自社の魅力を直接伝えることで関心を高めてもらう活動です。 |

最近では、マスメディア(新聞・テレビ・雑誌)だけでなく、SNSやオウンドメディアを活用して、企業が自分の言葉で直接伝える発信も重要になってきました。

【チャネルの種類と活用方法】

| SNS(Instagram/X/LinkedIn/Facebookなど) | 企業の日常や裏側、社員の人柄、考え方など“リアルな姿”を短いスパンで発信できる。 フォロワーとのやりとりを通じて、共感・親近感・ファンづくりにもつながる。 |

| note・ブログ(オウンドメディア) | 商品の開発背景や経営者の想い、事業の裏側など、深いストーリーやコンセプトを丁寧に伝えるのに適している。SEOやリード獲得にも活用されることが多い。 |

| メールマガジン・ニュースレター | 既存の顧客や関係者に向けて、定期的に近況やコンテンツを届ける手段。信頼関係の維持やリピーター育成にも有効。 |

| YouTube・動画コンテンツ | 社内紹介、商品・サービス説明、代表のメッセージなどを映像で伝えることで、視覚的な訴求力がアップ。最近ではショート動画でのブランディングも増加中。 |

| 自社サイト | プレスリリースや実績紹介、メディア掲載情報などをまとめて掲載する“公式情報源”。信頼性の高い発信チャネル。 |

| セミナー・ウェビナー・イベントレポート | 社外向けイベントや説明会のレポートを記事化することで、企業の専門性やスタンスを可視化できる。 |

SNSやWeb発信では、自社のタイミングで発信できるぶん、スピード感や自由度の高さがメリット。メディアとの連携とあわせて、“自分たちで伝える力”を持っておくことが、今の広報には求められています。

■ まとめ

メディア対応と情報発信は、どちらか一方に偏らず、信頼関係を築く“広げる広報”と、伝え方をコントロールできる“自分で届ける広報”をバランスよく行うことが大切です。

社内外コミュニケーションの調整

広報というと、「社外に向けた発信」のイメージが強いかもしれません。でも実は、社内との情報共有や意思疎通をスムーズにすることも、広報にとってとても大切な役割です。広報は、企業の“顔”として社外と関わる一方で、社内では経営層の方針や現場の声をつなぎ、組織全体の理解や一体感をつくる橋渡し役でもあります。

– 社内向け広報が果たす役割

・経営陣の考えや会社の方針を、社員にわかりやすく伝える

・他部署の取り組みや成果を紹介し、社内の相互理解を深める

・採用や周年記念などで社内の雰囲気を盛り上げる

・社員に「自社に誇りを持ってもらう」ための文化づくりをサポートする

これらはすべて、「社内に向けた情報発信」ですが、社外への広報と同じくらい大きな影響力を持っています。広報の発信内容やタイミングが社内で共有されていないと、「急にSNSで社名が出たけど、現場は何も聞いてない」「取材されたことを知らなかった」という事態にもつながりかねません。こうしたトラブルを防ぐためにも、広報は常に社内との連携と社外への見せ方を両立させる立場である必要があります。つまり、広報は「外と話す人」であると同時に、「社内をつなぐ人」でもあるのです。

■ まとめ

社内と社外、両方の視点で情報を見渡し、必要な人にわかりやすく届ける。

それができるのは、全体を俯瞰できる広報という立場だからこそ。部署間の分断を防ぎ、企業のメッセージを社内外に一貫して届けるためにも、広報は“情報のハブ”としての役割を意識しておくことが大切です。

危機管理対応とリスクコミュニケーション

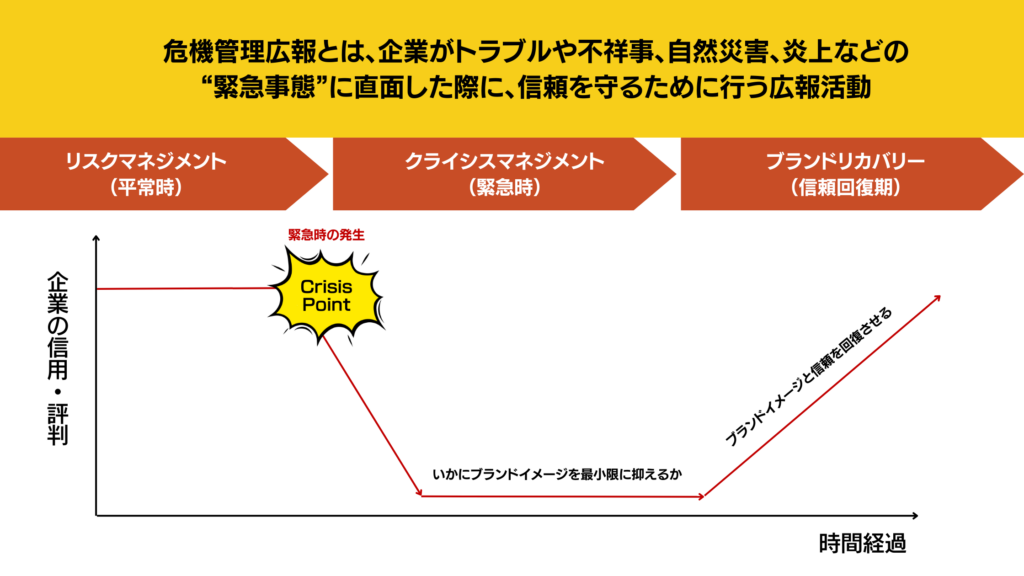

広報の役割は、企業の魅力や取り組みを伝える“ポジティブな発信”だけではありません。トラブルや不測の事態が起きたとき、社内外の信頼を守るために“どう伝えるか”を判断し、対応していくのも広報の重要な役割のひとつです。これを危機管理広報(クライシス・コミュニケーション)と呼びます。

たとえば、事故や不祥事、炎上、重大なサービス障害、企業に関するネガティブな報道やSNS投稿、さらには自然災害など、さまざまな“危機”が突然発生することがあります。こうしたとき、企業がどのような姿勢で情報を発信するかによって、信頼を失うこともあれば、逆に信頼を深めることもあるのです。だからこそ、日ごろから「もしもの時にどう動くか」を想定し、準備しておくことが大切です。緊急時に誰に報告し、どの順番で対応・判断を進めるかといった社内フローの整理や広報としての視点や情報公開ルールを、あらかじめ他部署・経営陣とすり合わせておくことなどこうした準備があるかどうかでいざという時のスピードと正確さが大きく変わります。

引用元:https://prx.dentsuprc.co.jp/blog/crisismanagement

また、意外に思われるかもしれませんが、SNSでの丁寧なコメント対応や日々の真摯な情報発信も広報にとっての危機対応の一環です。なぜなら普段から信頼されているかどうかが万が一の時の受け止め方を大きく左右するからです。大切なのは「まだ起きていないから」と油断するのではなく、起きたときにすぐ動ける状態にしておくこと。広報担当者は、企業の信頼性を支える根っこの役割を担っていると言っても過言ではありません。

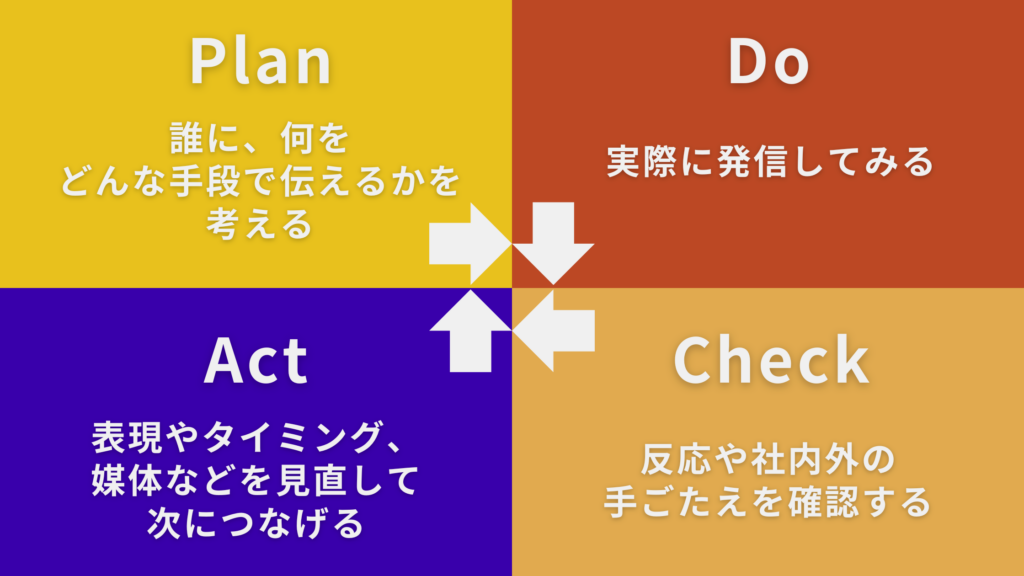

広報効果の評価と改善点の抽出

広報活動は、売上や数字にすぐには直結しにくいからこそ、「これで本当に効果があるのか?」と感じることも少なくありません。しかし、成果が“見えにくい”からといって、“成果がない”とは限らないのが広報の特徴です。大切なのは、“何が伝わって、何が伝わらなかったか”を振り返りながら、次の発信にどう活かすかを考えること。たとえば、

・SNSの投稿にどんな反応があったか(いいね、保存、コメント)

・プレスリリース後に問い合わせや掲載があったか

・面接で「SNSを見て雰囲気が伝わった」と言われた

・社内で「この発信、わかりやすかった」と反応があった

こうした“人の行動や声の変化”こそが、広報の成果として注目すべきポイントです。そして、よりよい広報を育てていくには、こうした振り返りをもとに、PDCA(計画→実行→評価→改善)を回していくことがとても重要です。

このように、一つひとつの発信を“やりっぱなし”にせず、小さく試して、少しずつ改善していくことで、広報の質と成果は確実に育っていきます。完璧なやり方をいきなり見つける必要はありません。「伝える→ふり返る→直す」を地道に繰り返すことで、自社らしい“伝わる広報”のスタイルが見えてくるはずです。

広報活動で成果を出すためのポイントとは?

ある程度、広報の目的や役割が見えてきた段階で出てくるのが、「じゃあ実際に、どんなふうに進めればいいの?」という疑問です。発信内容を整理し、計画を立てて動いてみたものの、「どこを意識するともっと効果的なんだろう?」と感じている方も多いはず。ここでは、“広報活動をより成果につなげていくために、実務レベルで意識しておきたいポイント”を5つに絞ってご紹介します。基本的な考え方は押さえたうえで、次のステップに進みたい方、精度を高めたいと考えている方は、ぜひ一つひとつ照らし合わせながら実践のヒントにしてみてください。

信頼性のある情報発信

広報において「正しい情報を発信すること」は当然ですが、それ以上に大切なのは、“信頼される伝え方”になっているかどうかです。たとえ内容が正確でも、読者が「なんとなく不安」「本当?」と感じてしまえば、その情報は届きません。信頼感を損ねてしまう発信には、いくつかの共通点があります。

・主語が曖昧で、「誰が」「なぜ」そう言っているのかが見えない

・データの出典がなく、裏付けが取れない

・結論を急ぎすぎて、“なぜそれが重要か”の文脈が抜けている

・トーンが一貫せず、記事や投稿によって印象がバラバラ

こうした“ちょっとした違和感”が積み重なると、読者の中で信頼感が揺らいでしまいます。逆に、信頼される情報発信には共通する要素があります。それは、「根拠があること」「背景がわかること」「トーンがぶれないこと」。数字や実績には出典を添える、事実と意見を明確に分けて表現する、担当者や発信者の“顔”や“想い”も添えて、背景や意図が伝わるようにするなど細やかな工夫が、「この会社の情報は信用できる」と感じてもらう土台になります。

さらに、SNS・Web・プレスリリースなど複数のチャネルで広報を行う場合は、発信のトーンやメッセージを統一しておくことも重要です。広報は“点”ではなく“線”で見られるものだからこそ、細部の一貫性が企業への信頼につながっていきます。

時代の流れに合わせた柔軟な対応

社会の価値観やメディア環境は、年々大きく変化しています。働き方改革、ジェンダー平等、気候変動、サステナビリティ、そして情報発信の透明性、いまや企業の技術力や実績だけでなく、その姿勢や取り組み自体が注目される時代です。こうした背景の中で広報に求められているのは、「従来のやり方にとらわれず、今の空気感や社会の関心ごとに寄り添った発信ができているか」という視点です。

こうした企業のスタンスそのものが、今や広報のテーマとして注目されています。単に情報を届けるのではなく、今の時代にどう受け取られるかを想像しながら発信することが重要です。具体的には、以下のようなアプローチが考えられます。

・採用強化に向けて、「働く環境の柔軟性」や「人材育成の背景」を丁寧に伝える

・新技術の紹介時には、その開発背景や「なぜ今、それが求められているのか」という社会的文脈をセットで発信する

・展示会やセミナーでの登壇報告を、単なる実績紹介ではなく、「企業としての課題解決力」や「業界への姿勢」を伝える機会として活用する

特にBtoBの場合、意思決定に関わる人数が多く、判断にも慎重さが求められます。そのため、社会とのつながりや持続可能性への取り組みが、企業選定の一因となるケースも増えています。 「これまでこうしてきたから」ではなく「今、何が求められているか」その視点を常に持ち、発信する内容や切り口を柔軟にアップデートしていくことが、広報担当者に求められる“時代対応力”です。

ターゲットに応じた広報戦略

広報活動の効果は、「いい情報を出したかどうか」ではなく、「相手が求めるタイミング・視点・深さで届けられたかどうか」で決まります。特にBtoB領域では、広報の相手が“社外の一人”とは限らず、複数の立場からの視点に対応できる情報設計が求められます。たとえば製品導入を検討する場合、同じ情報でも見る人によって関心や判断基準は異なります。

- 技術担当者は、「どこが新しいのか」「どうやって使うのか」といった実務的な視点

- 管理部門は、「なぜ今それが必要なのか」「どんな効果があるのか」といったリスクとコスト感の視点

- 経営層は、「この製品が企業戦略にどう貢献するのか」といった中長期のビジネスインパクトの視点

このように、ひとつの情報でも“3種類の構造”に分けて伝える発想が必要です。広報は単に「発信する側の都合で伝える」のではなく、受け手が“社内でその情報を説明できるか”を想像しながら設計することが求められます。つまり、意思決定の現場で“社内説明資料として使いたくなるかどうか”という基準で設計されているかの視点を持つことで、広報戦略はより実践的で効果的なものへと進化していきます。

デジタルマーケティングとの統合

広報の役割が“伝える”から“伝わる”へと広がった今、「届けたあとにどう行動につながるか」を見据えた設計が求められるようになっています。その中で注目されているのが、広報とデジタルマーケティングの統合です。SNSやWebメディア、オウンドメディア、動画コンテンツ、オンラインイベントなど広報の手段が多様化するなかで、それぞれの“接点” を戦略的につなぐことで、広報の成果がより具体的に見えるようになります。具体的には、

・SNS投稿から自社Webサイトや採用ページ、ホワイトペーパーへの導線を設計する

・プレスリリース後のWebアクセスや資料DL数、問い合わせ数などの“動き”を数値で把握する

・営業資料や展示会用LPと連携し、広報発信をリード獲得の入り口にする

これらは単なる“発信後の効果測定”ではなく、広報がマーケティング活動と一体になって“成果に向かうストーリーをつくる”という考え方です。特にBtoB企業においては、営業や採用など“受け皿”となる部門との連携を強化することで、「企業の魅力を伝える広報」から「行動につなげる広報」へと進化させることができます。“広報は広報、マーケティングはマーケティング”という役割分担にとらわれず、全体を“顧客体験”としてつなげていく視点が、これからの広報にますます求められています。

広報活動はすべて内製しなくてOK。プロに相談しながら“発信力”を育てよう

「全部やらなきゃ」は思い込み。広報担当の現実とは?

企業によって、広報担当者の業務範囲はさまざま。社内報・採用・SNS・Web・メディア対応…と、カバーする範囲はどんどん広がっています。すべてを完璧にこなそうとするのは、現実的にはかなり難易度が高いことです。大切なのは、“できていないこと”に焦るよりも、「今、何を優先すべきか」「どこにリソースを使うべきか」を見極めること。そして、必要に応じて外部の専門家や制作パートナーに頼るという選択肢も、十分にありです。

「内製すべきこと」と「外注すべきこと」の見分け方

すべての広報業務を自社だけで抱え込む必要はありません。

むしろ、“何を社内で担い、何を外部に任せるか”を明確にすることが、広報の質とスピードを高めるコツです。広報は、“作業”ではなく“戦略”です。すべてを外注に丸投げしてしまうと、自社の空気感や方針がうまく伝わらず、「きれいだけど、自分たちらしくない」コンテンツになってしまうこともあります。一方で、専門的な領域を無理に内製しようとすると、時間ばかりがかかって思うように進まない、という状況にもなりがちです。だからこそ、役割分担を考えるうえで、以下のような“線引き”が有効です。

▶ 自社で担うべきこと

・企業の考え方や方針の整理(価値観・スタンス)

・社員のリアルな声や日常の空気感

・経営者や現場の「言葉」や「想い」

これらは、“中の人”だからこそ伝えられる内容です。「自社をどう見てほしいか」「何を大切にしているか」といった根幹は、外部に伝える前に、まず社内で言語化する必要があります。

▶ 外部に任せた方がよいこと

・デザイン・動画・写真など、専門的なクリエイティブ制作

・インタビュー原稿の整え・ライティング

・広報媒体の選定・露出の設計

・アクセス解析・数値分析・改善提案

これらは、「どう見せるか」「どう届けるか」という“表現と運用の部分”。スピードや品質が求められる領域でもあり、プロに任せたほうが早く・正確に形にできます。特に、自社の想いをうまく言語化できないときは、外部の視点を持ったライターや編集者の力がとても有効です。第三者だからこそ「それ、もっと伝えたほうがいいですよ」と気づきをくれたり、社員では気づけない魅力を引き出してくれたりします。

大切なのは、「自社でしか語れない部分」と「プロに任せた方がいい部分」をうまく組み合わせて、“広報の土台を育てていく”という考え方です。

まとめ:撮影ティブは撮影とクリエイティブの力で、企業広報を支える外部パートナー

「何から始めればいいのか分からない」「発信の軸が定まらない」「人手も時間も足りない」そんなお悩みを抱えている担当者の方にこそ、私たちがお力になれることがあります。ただ代行するのではなく、外部広報として、伴走するスタイルを大切にしています。“企業の想いや空気感を丁寧にすくい取り、伝え方を一緒に育てていく”そんなパートナーとして、広報の立ち上げから継続的な改善まで、長く寄り添っていきます。