企業SNS運用、どこから見直す?成果につながる基本設計と継続のコツ

「毎日投稿しているのに反応が薄い」「フォロワー数や“いいね”だけで評価されている気がする」企業SNS運用に手応えがなく、モヤモヤを感じていませんか?実は多くの企業で、SNS発信が“目的のない作業”になってしまい、本来の成果に結びつかないケースが少なくありません。

本記事では、SNS運用がうまくいかない理由を整理しながら、成果につながる基本設計の考え方と、継続の工夫を広報視点で解説します。SNS投稿がなんとなく続けるから目的ある運用へ変わる第一歩として、ぜひご覧ください。

目次

企業SNS運用、なぜ続けても成果が見えないのか

「とりあえず続けているけど、何が成果なのかわからない」SNS運用に手応えを感じられず、なんとなく続けてしまっている広報・担当者の方も多いのではないでしょうか。企業のSNSが成果につながらない背景には、“発信そのもの”ではなく、その設計・評価・届け方に原因が潜んでいるケースが少なくありません。

この章では、SNSがうまくいかない根本的な理由を3つの視点から紐解き、次にどこを見直せばよいかのヒントを整理します。

SNS運用が“作業”になっていない?目的を見失った発信が成果を遠ざける

「今日も何か投稿しなきゃ」そのように、SNS運用がいつの間にか“ルーティンの作業”になってはいませんか?企業のSNS運用でよくあるのが、「投稿を続けること」が目的になってしまうケースです。もちろん継続は大切ですが、本来SNSは企業の目的を達成するための手段。何のために発信するのか、誰にどんな価値を届けたいのかという設計があいまいなままでは、どれだけ投稿を重ねても期待した成果にはつながりません。ブランド認知を高めたいのか、採用を強化したいのか、ファンとの関係を育てたいのか目的によって、発信すべき相手も内容も設計もまったく異なるはずです。

成果を出すSNS運用の第一歩は、「とりあえず投稿する」から脱却し、“なぜやるのか”という目的に立ち返ること。SNSを、単なる作業ではなく“戦略的な広報チャネル”として捉え直す視点が求められています。

SNSの効果測定を間違えていない?成果を正しく評価するための視点

「いいねが増えた」「フォロワー数が伸びた」一見すると好調に見える数字でも、「だから何?」と社内で問われると、言葉に詰まってしまう。そんな経験はありませんか?

SNSは数字が出やすい分、“目に見える反応”ばかりを追ってしまいがちです。しかし、広報やブランディングにおけるSNSの価値は、「数」だけで語れない“信頼形成”や“理解促進”といった中長期的な効果にもあります。たとえば、認知フェーズでは「どれだけ見られたか(リーチ)」が重視されますが、関係構築フェーズでは「どんなコメントがついたか」「誰が反応しているか」など、“質的な変化”が重要になります。また、採用目的であれば、「SNS経由でnoteを読まれた数」「面談でSNSが話題に出たか」など、他チャネルとの連携も含めて測る視点が必要です。

SNSの成果をきちんと見極めるには、数字だけでなく、企業にとっての“意味ある変化”を捉える軸を持つこと。運用を続けるためにも、社内で納得感のある評価指標を設計していくことが欠かせません。

SNS運用が伝わらない原因は、“ターゲットと伝達内容の設計不足”にある

「投稿は続けているのに、なぜか“伝わっている実感”がない」そんなときは、そもそも誰に・何を・どのように伝えるのかという基本設計に立ち返る必要があります。多くの企業SNSで見られるのが、「ターゲット像があいまい」「発信メッセージが自社都合」「コンテンツの粒度がバラバラ」といった“設計不足”による情報のズレです。結果として、発信はしているのに届けたい相手の心に届かない“空振り状態”が続いてしまいます。特にBtoBでは、見る相手も複数(経営層・現場・管理部門など)に分かれます。誰に向けて発信するかによって、使う言葉や情報の深さ、導線設計は大きく変わるはずです。

たとえば、製品紹介なら「技術者向け」「業務改善担当向け」「経営層向け」で伝え方はまったく異なります。 SNSで“伝える”を“伝わる”に変えるには、以下3つの視点を、あらためて丁寧に組み立てることが不可欠です。

- 届けたい相手は誰か(ターゲット設計)

- どんな情報が相手にとって価値か(コンテンツ設計)

- どのメディアや導線で届けるべきか(流通設計)

◼︎まとめ

SNSを続けているのに成果が見えないその背景には、「発信することが目的化している」「評価の軸がズレている」「ターゲット設計が曖昧」といった根本的な課題が潜んでいます。だからこそ、ただ投稿を重ねるのではなく、“なぜ発信するのか”“誰に何を届けるのか”を見直す基本設計が欠かせません。では、そもそもなぜ今、企業にとってSNS運用が重要なのか。次章では、SNSの役割と価値を改めて整理し、企業広報としてSNSを活かすべき理由を紐解いていきます。

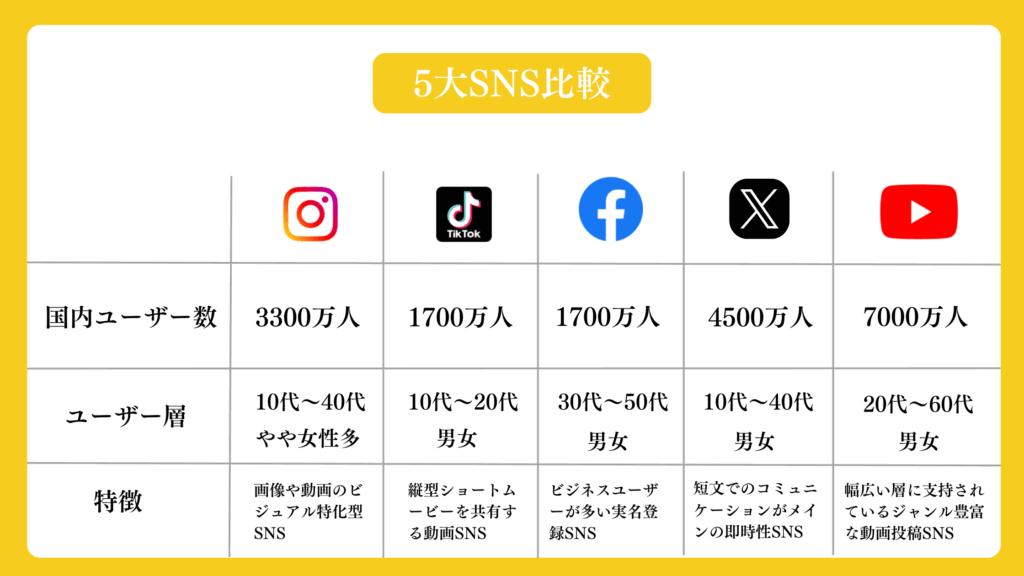

企業のSNS運用が重要な理由

企業のSNS運用は“やるべきこと”として定着しつつある一方で、なぜやるべきなのかを明確に言語化できている企業は多くありません。フォロワーを増やす、投稿を継続するなどといった表面的な目標に捉われる前に、SNSが担う本来の役割や、今の時代における価値をあらためて見つめ直すことが大切です

この章では、企業SNSが今なぜ重要なのかを、ブランド認知・顧客接点・SEOとの相乗効果・差別化・リアルタイム性といった視点から整理。広報やマーケティングにおける“戦略的なSNSの立ち位置”を、実務目線で解説していきます。

SNSは“告知ツール”ではなく、企業の価値を伝える広報メディア

企業がSNSを活用する本当の価値は、ただの「告知」にとどまりません。近年の広報活動では、企業がどんな価値を持ち、社会とどう向き合っているかを、日々の発信を通じて“伝えていく姿勢”そのものが問われる時代になってきています。SNSは今や、チラシのような一方向の告知ツールではなく、企業の価値観・考え方・スタンスを自社の言葉で発信できる“広報メディア”としての役割が強まっています。特に、BtoB企業や無形商材を扱う企業にとっては、製品や実績だけでは伝えきれない“企業の中身”を知ってもらう貴重な場でもあります。たとえば、新製品の投稿ひとつとっても、「なぜそれを開発したのか」「現場のどんな工夫があったのか」「社会にどう貢献するか」まで踏み込めば、単なる情報ではなく“企業の思想”として届く発信に変わります。情報を届けるスピードや手軽さだけでなく、“自分たちの価値をどう見せるか”という観点からSNSを活用することこそ、今の広報にとって重要な姿勢だと言えるでしょう。

認知と共感を同時に得られる“数少ないチャネル”

今やSNSは、企業の存在を知ってもらうだけでなく、その“印象”や“親近感”までも左右するチャネルになっています。特にBtoBの分野では、商品やサービスの差別化が難しいなかで、「この会社なら信頼できそう」「考え方に共感できる」と感じてもらえるかどうかが、関係性の起点になります。その意味でSNSは、広告やプレスリリースのような一方的な情報伝達ではなく、“企業の姿勢”や“人となり”がにじみ出る発信ができる、数少ない双方向メディアです。

認知(知ってもらう)と共感(好きになってもらう)を一連のタッチポイントでつくれる点が、SNSの最大の特長と言えるでしょう。たとえば、自社の取り組みや社員紹介を投稿することで、単なる情報ではなく「こういう会社なんだ」という空気感まで伝わる。そうした発信が積み重なることで、「採用サイトを見る前にSNSを見た」「発注先のSNSの雰囲気で選んだ」といった判断にもつながっていきます。企業として“何をしているか”だけでなく、“どんな思いで向き合っているか”を伝えられるのがSNS。認知と共感を同時に得られるこの特性は、他の広報チャネルにはない、企業ブランディング上の大きな強みです。

SNSで信頼の土台をつくる。“記憶に残る接点”の設計

SNSが重要なのは、ただ認知や共感を得るだけではありません。継続的な発信を通じて、企業の誠実さや一貫性が伝わり、“信頼”を育てる場としても機能するからです。日々の投稿、コメントへの返信、トラブル時の情報開示…。SNSではそうしたひとつひとつの“ふるまい”が、企業のスタンスとして見られています。とくにBtoB領域では、発信の頻度や言葉の選び方が、取引先に「この会社は信頼できるかどうか」を判断される要素にもなり得ます。信頼は、キャンペーンや話題づくりで一時的に得られるものではありません。誤解を恐れずに言えば、“地味な投稿の積み重ね”のなかで、「変わらず情報を出し続けている」「丁寧に対応している」といった印象が徐々に浸透していくのです。だからこそ、SNSの運用には「記憶に残る接点」の設計が重要です。継続的に見てもらえる投稿のトーン、社内のストーリーが感じられるシリーズ企画、外部からの反応に対する返し方、発信に一貫性があることが、信頼構築のベースになります。SNSは、見えない“企業の姿勢”を日々積み重ねていける場。情報の正しさだけでなく、「この会社なら、安心して長く付き合えそう」と感じてもらえる設計が、これからの広報には求められます。

SNSはWeb流入の起点。興味を“理解”につなげる情報導線

SNSは今や、企業にとっての「入り口」として機能する、Web流入の重要な起点になっています。特にBtoB領域では、いきなり資料請求や問い合わせにつながるケースは多くありません。まずはSNSで“企業を知る”→“気になった投稿からWebへ流れる”→“深く理解して比較・検討”という導線設計が不可欠です。

せっかくSNSで興味を持ってもらっても、その先に知りたい情報がなければ、離脱されてしまいます。だからこそ、SNSとWebサイト(コーポレートサイト、採用ページ、note記事など)との接続設計が、企業広報における成果を左右する鍵になります。たとえば、サービス紹介の投稿からLPへ誘導したり、働く人の紹介から採用特設ページに遷移させたりすることで、「気になる」を「理解」へとつなげていくことができます。また、SNSでのトーンとWebのコンテンツに一貫性があれば、情報の信頼感や納得度も自然と高まります。SNSは、企業に関心を持ってもらう入り口として、Webへの導線を担う“最前線の広報チャネル”です。単体で完結させるのではなく、ユーザーの理解を深め、行動へつなげる導線づくりとして捉えることが、今の広報には求められています。

SNSは“即時に届ける”唯一の情報発信チャネル

情報のスピードが求められる今の時代において、SNSは企業が“今伝えたいこと”を、タイムラグなく届けられる唯一の広報チャネルと言っても過言ではありません。プレスリリースやWebサイトは、どうしても制作や承認フローに時間がかかります。一方でSNSは、イベントの様子や展示会の出展風景、社員の声や速報的なお知らせなどを、現場からすぐに発信できる“即時性”が最大の強みです。また、社会情勢やトレンドの変化に対して柔軟に反応できる点も、SNSならでは。「今このタイミングで伝えたい」ことを逃さず届けられるスピード感は、他の広報手段にはない特性です。特にBtoB企業の場合、固く見られがちなブランドイメージを、SNSを通じて“今動いている会社”としてリアルに伝えることができるのも大きなメリット。季節性のあるキャンペーン、現場の取り組み、社会的トピックへの対応など、企業の“今の温度”を発信することで、共感や信頼にもつながっていきます。SNSは、計画的に設計された情報だけでなく、タイミングを逃さず届ける“速報力”を持ったチャネル。その機動力を活かすことで企業広報の鮮度と信頼感は、確実に高まっていきます。

◼︎まとめ

SNSは今や、単なる告知手段ではなく、企業の価値や姿勢を伝える“広報メディア”としての役割を担う存在へと進化しています。

認知や共感を得る入り口であり、信頼を育てる接点であり、Webサイトへの導線であり、リアルタイムで発信できるフレキシブルなチャネル。

こうした多面的な機能をもつSNSは、今後の企業広報において欠かせない基盤となっていくでしょう。とはいえ、SNSの可能性を活かすには、なんとなく投稿を続けるだけでは不十分です。次章では、企業らしさを保ちながら“成果につながるSNS運用”を実現するために必要な基本設計と、実務に落とし込む工夫について解説していきます。

成果を出すためのSNS運用設計とは

SNS運用の重要性は理解しているし、発信も続けている。それでも「成果につながっている実感がない」と感じている方は少なくありません。その原因の多くは、SNSを“戦略的に設計できていない”ことにあります。広報として成果を出すには、ただ投稿を積み重ねるだけでは不十分。目的・ターゲット・伝える内容・発信チャネル・評価指標といった“設計の基本”を見直すことが、運用の軸となるのです。

この章では、企業がSNSを成果につなげるために必要な設計の考え方と、継続的に実行していくための実務視点でのポイントを、順を追って解説していきます。

①SNS運用にも「目的」と「ゴール」の設計が必要

SNSは投稿を続けることが目的ではありません。にもかかわらず、「とりあえず更新している」「投稿しているが、何を目指しているのか曖昧」といった運用に陥っているケースは多く見られます。その背景にあるのが、「SNSを何のために使うのか」という目的設計の不在です。SNS運用の成果を正しく評価するには、「なぜやるのか(目的)」と「どうなったら成功か(ゴール)」を明確に言語化しておくことが前提になります。たとえば、

- 採用強化が目的なら、「働く人の魅力や職場の空気感を伝える」ことがSNSの役割に。

- サービスの認知拡大が目的なら、「業界の課題意識と接点を持たせながら、サービスの意義を伝える」設計が必要に。

- ブランド構築が目的なら、「企業らしさをにじませた世界観づくり」が求められます。

このように、SNSで“何を伝えるか”は、目的によって大きく変わるのです。逆に言えば、目的が曖昧なままでは、投稿の内容も方向性もぶれてしまい、「成果が見えない」状態になりがちです。SNSをただの情報発信ではなく、戦略的に“何のために使うか”を定義すること。ここからすべての設計が始まります。

②誰に届けるのか?“ペルソナと利用シーン”の可視化

SNS運用において成果が見えなくなる原因のひとつが、「誰に向けた発信なのか」が曖昧なまま投稿してしまうことです。フォロワー数や閲覧数を気にしすぎるあまり、誰にも刺さらない“ぼんやりした発信”になっていないでしょうか?だからこそ重要なのが、“ペルソナ”( 発信の方向性をぶらさないための、具体的な“想定読者”)と“利用シーン”をセットで具体化しておくことです。単に「20〜30代のビジネスパーソン」などと広く想定するのではなく、

- どんな立場の人が

- どんなタイミングで

- どんな課題意識を持ってSNS上でその投稿を見るのか

このようにリアルな設定をつくっておくことがポイントです。たとえば、BtoB企業の採用目的なら「将来に不安を感じている中小企業の若手営業職。平日夜、転職サイトと合わせて企業SNSをチェックしている」というように、“どんな人が、どんな場面でSNSと出会うか”を想像できれば、言葉選びも、情報の深さも、自然と変わってきます。

また、目的によってペルソナを複数もつこともあります。商品導入を検討する「現場担当者」と、意思決定をする「経営層」では、届けたい内容や投稿の構成もまったく異なるはずです。SNSは「誰に伝えるか」で、伝わり方が大きく変わります。だからこそ、“相手の顔が見える状態”をつくっておくことが、すべての発信設計の土台になるのです。

③“投稿ジャンル”と“トーン”を設計し、企業らしさを言語化する

SNS運用で“なんとなく感”が出てしまう要因のひとつが、投稿テーマがバラバラで、企業としての一貫性が感じられないことです。だからこそ重要なのが、投稿ジャンル(コンテンツの柱)とトーン(語り口・印象)の設計です。まずジャンル設計では、目的やターゲットに合わせて「どのようなテーマを定常的に発信するのか」を定めます。たとえば、以下のような構成が考えられます。

・【商品・サービス】導入事例や活用ヒント

・【採用・社風】働く人の紹介や仕事のこだわり

・【想い・理念】経営者メッセージや開発ストーリー

・【業界知見】トレンドや課題に対するスタンス

こうしたジャンルごとの投稿を意図的に設けることで、「この会社はこういうことを大切にしているんだ」と“企業らしさ”がにじみ出る構成が可能になります。加えて、発信の“トーン”も重要な要素です。フランクなのか、誠実でまじめなのか、ユーモアを交えるのか。SNSにおける“言葉選び”や“見せ方”が、企業イメージに直結します。単に内容を届けるだけではなく、「どんな声で語っているか」まで設計することで、“企業の人格”がSNS上に立ち上がっていきます。SNSは、単発の投稿の集合体ではありません。ジャンルとトーンを設計し、「この会社らしい」と感じてもらえる“発信の軸”を育てていくことが、成果を生み出すための戦略的な基盤となります。

④コンテンツスケジュールとKPIで“やりっぱなし”を防ぐ

SNS運用がうまくいかない理由のひとつが、「発信する」ことにばかり意識が向き、計画も振り返りもない“やりっぱなし”状態になってしまうことです。これを防ぐためには、「コンテンツスケジュールの設計」と「KPI(評価指標)の設定」が不可欠です。

まず、コンテンツスケジュールは、目的やジャンルに応じて「いつ・何を・どの順番で発信するか」を整理したもの。季節要素・社内イベント・サービスリリースなどの情報と、投稿ジャンルを組み合わせて俯瞰できるスケジュールにしておくことで、偏りなく継続できる設計が可能になります。一方KPIは、SNS運用の成果を測る“目安”として活用します。ここで大切なのは、目的に合った指標を選ぶこと。たとえば、

・認知拡大 → リーチ数やプロフィール閲覧数

・関係性構築 → 保存数やコメント率、DMなどの行動指標

・採用強化 → noteや採用LPへの流入数、面談時の接触エピソード

このようなKPIを設定しておけば、毎月「発信して終わり」ではなく、“何が届き、どこが届いていないか”を振り返ることができ、運用が着実に育っていきます。SNS運用は、感覚ではなく設計が鍵。発信を「仕組み化」し、改善可能な運用へと変えていくために、スケジュールと指標の“見える化”は欠かせない要素です。

⑤少人数・兼務でも続けられる運用体制のつくり方

「広報やSNSを担当しているけど、他の業務と兼務でなかなか手が回らない…」そんな悩みは、BtoB企業や中小企業では特に多く聞かれます。ただでさえリソースが限られる中で、SNS運用を“続けること”そのものが大きなハードルになるのは当然です。だからこそ、SNS運用は個人の努力やセンスに頼らない“仕組み化”が鍵になります。ポイントは、「やるべきことを減らす」のではなく、「負担を分散し、継続可能な体制を作る」ことです。たとえば、

・投稿ジャンルをあらかじめ定めて、テーマ選びに悩まない運用フローにする

・原稿作成と画像作成の役割を分ける

・月初に3〜4本のコンテンツをまとめて準備する“バッチ運用”にする

・投稿前チェックや分析を別担当に回し、判断の属人化を減らす

など、小さな工夫で継続性は大きく変わってきます。さらに、SNS担当者だけでなく、社内から“ネタ提供者”を募ったり、簡単な投稿フォーマットを用意したりすることで、社内協力体制をつくることも有効です。続けるコツは、“1人で背負わない運用”。SNSを継続するためには、属人化を避けながら、再現性のある運用体制を構築することが、成果への近道です。

◼︎まとめ

SNSを“続けるだけ”で終わらせず、企業広報として意味ある成果につなげていくためには、戦略的な設計が不可欠です。「目的は何か?」「誰に届けるのか?」「何をどう伝えるか?」という基本を押さえたうえで、運用体制や振り返りの仕組みまで整えることで、SNSは着実に“企業の資産”へと育っていきます。特に、リソースが限られる企業では、個人の努力に依存せず、仕組みで継続・改善できる体制を整えることが、成果への近道です。SNSはセンスや勘ではなく、「設計×継続」で伸ばせる広報チャネル。今の発信を、明日につながる資産へ変えていきましょう。

企業SNS成功事例から学ぶ|うまくいく広報運用のポイントとは?

SNSをただ更新するのではなく、成果につながる“戦略的運用”を設計することの重要性を、前章で見てきました。では実際に、その考え方をもとに、SNSで成果を上げている企業は、どのように取り組んでいるのでしょうか?この章では、実際に企業SNS運用を成功させている事例をもとに、「何がよかったのか?」「どんな工夫があったのか?」を分析し、再現可能な運用のヒントをまとめていきます。

「やっぱり大手だからうまくいったのでは?」

「業界が違うから真似できないかも…」

そんな不安にも応えられるよう、中小企業やBtoB企業でも取り入れられる具体策にフォーカスしながら紹介していきます。「これなら自社でもできそう」と思えるヒントを見つけるきっかけに、ぜひお役立てください。

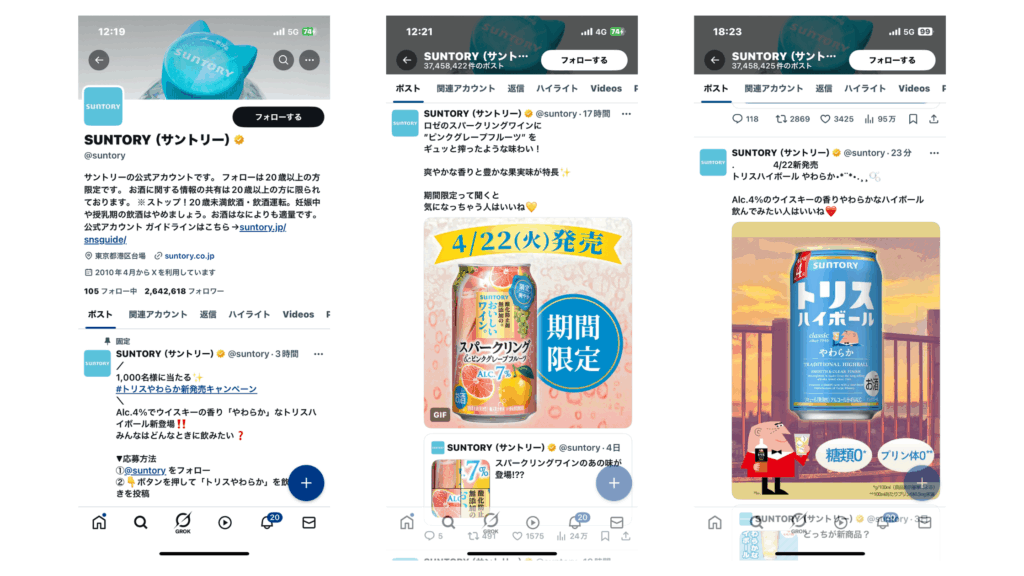

X(旧Twitter)事例|サントリー|ローソン

X(旧Twitter)は、タイムライン上での“瞬間的な反応”が強みのSNSです。この特徴を最大限に活かしているのが、サントリーとローソンの公式アカウント。どちらもフォロワー数・エンゲージメントともに圧倒的な成果を出し続けている企業です。

◾️ サントリー|企業の人格を感じさせる「対話型」運用

サントリーは、運用担当者の言葉が、まるで個人アカウントのように自然で、ブランドとしての“人となり”が伝わる発信スタイルが魅力です。

- リプライでの丁寧なやりとり

- 社会トピックへの“企業としての反応”も柔軟に対応

これにより、フォロワーとの関係性が「顧客」ではなく“仲間・ファン”へと進化しています。

◾️ ローソン|商品と人の両方を伝える“ゆる広報”の成功

ローソンは、日々の新商品情報を発信しつつも、情報性とキャラクター性のバランスが絶妙。

- 商品説明の語り口がフラットで親しみやすい

- コメント欄でのやりとりや“中の人のつぶやき”が自然

それにより、「今日コンビニ寄ってみようかな」と思わせる軽やかなタッチポイントを日々生み出しています。

✅成功事例からの学び・応用ポイント

| 学び | 応用ポイント |

| 中の人の“人格”を言語化・定着させている | 小規模でも「どんなトーンで発信するか」を決めれば真似できる |

| 投稿テーマの一貫性・タグの整理 | ジャンル・フォーマットをあらかじめ設計することで運用が安定 |

| ユーザーとの双方向の姿勢 | コメント返信やアンケートなど“反応する広報”の文化づくり |

X(旧Twitter)は即時性が強い分、計画性とのバランスが難しい媒体ですが、企業として“どう見られたいか”を明確にした運用が、共感と拡散を呼ぶ広報成果につながります。

TikTok事例|カネボウ化粧品 (KATE)

TikTokは、短尺の縦型動画を活用しながら、テンポよく感覚に訴えるコンテンツが求められるSNSです。カネボウ化粧品のKATE公式アカウントは、このTikTokの特性を生かして「世界観 × 実用性」を高い次元で融合させ、ブランド認知・ファン獲得の両面で成功を収めています。中でも爆発的なヒットとなった「リップモンスター」シリーズは、TikTok上での発信によって、商品自体が“キャラクター化”し、ブランドの世界観とともに広まっていった稀有な事例です。

◾️ 「無機質」×「美しさ」の独自トーンで世界観を確立

KATEの投稿は、TikTokでよく見られる「バズ狙い」の流行型とは一線を画し、一貫した“ブランド演出”が徹底されています。

- 映像美とBGMによる独特な“静かな世界観”

- テキストや字幕に頼らず、映像で語るスタイル

- ナチュラルではなく、あえてクールで無機質な印象づけ

その結果、「TikTokなのにKATEらしい」という差別化に成功しており、ファン層の定着を生んでいます。

◾️ 商品の機能訴求も「視覚的に理解できる」工夫が秀逸

- 1回見ただけで使い方や特徴がわかる構成

- アップと引きの切り替え、スロー再生など、動画設計の技術力

など、プロダクトの良さを“言葉で説明しなくても伝わる”作り方が、広報としての完成度を高めています。

◾️ 商品を“物語化”して拡散する戦略

KATEは、リップモンスターの商品名に「陽炎」「3:00AMの微酔」「2:00AMのシンデレラ」など、想像をかき立てる“物語性のあるネーミング”をつけ、それぞれをまるで人格のある“キャラクター”のように位置づけました。TikTok上ではその世界観を活かして、

- 商品を単なる“色味”ではなく、“感情やシーン”として紹介

- 視覚+音で魅せる映像表現

この演出が、「これは化粧品というより“ストーリー”だ」と共感を呼び、商品ではなく“世界観ごと”バズる結果につながりました。

✅成功事例からの学び・応用ポイント

| 学び | 応用ポイント |

| トレンドに流されず、ブランドの世界観を守る | 流行型でなくても“自社らしさ”を貫くことで定着が狙える |

| 映像構成による「体験型コンテンツ」 | スマホ1本でも構図・動き・音で“魅せる”発信は可能 |

| 音・視覚効果の演出バランス | 短尺動画でも印象に残る“映像編集の意図”が鍵 |

TikTokでは“映える・バズる”が注目されがちですが、KATEのリップモンスターは「拡散を設計したクリエイティブ」で、ブランド理解と好感を同時に獲得した好例。「広告感を出さずに、伝えたい価値が自然に届くコンテンツ」を目指す企業にとって、学びの多い成功事例です。

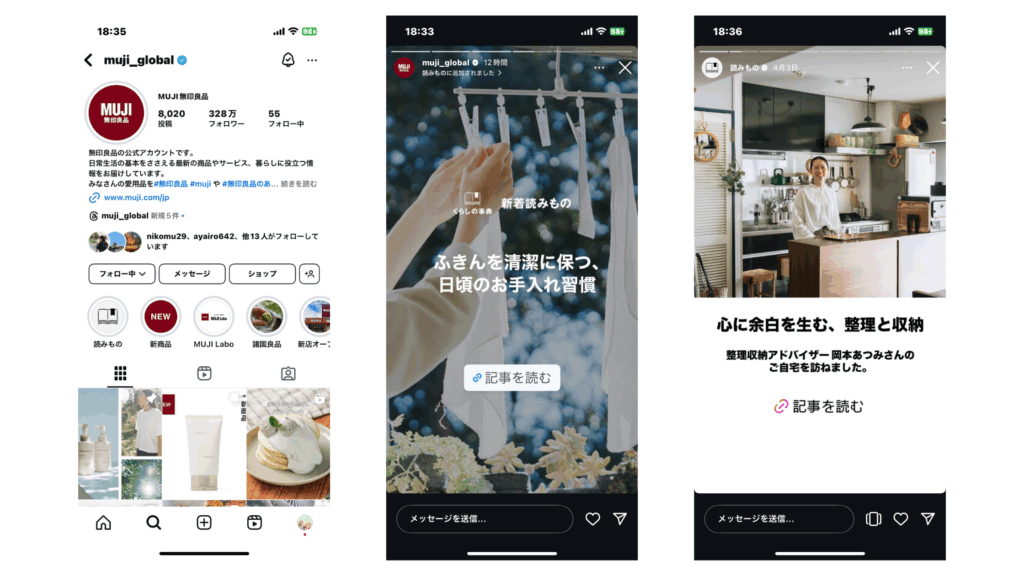

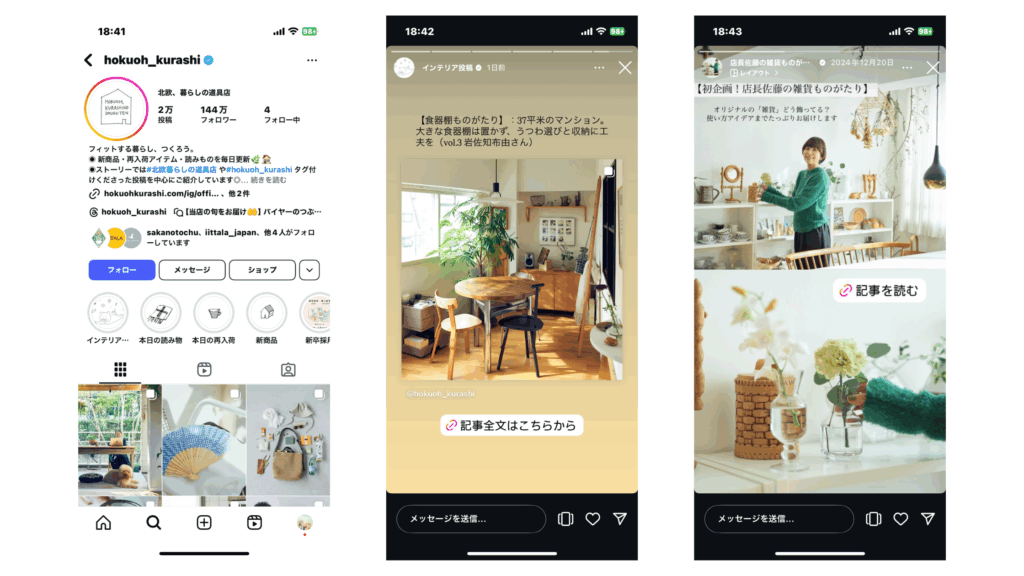

Instagram事例|無印良品/北欧、暮らしの道具店

Instagramは、視覚的な情報訴求と世界観の統一性によって、「共感」や「暮らしの中への想像」が生まれやすいSNSです。その特性を活かして運用している代表的なアカウントが、無印良品と北欧、暮らしの道具店です。

◾️ 無印良品|余白を活かした“思想のある発信”

無印良品は、商品の紹介にとどまらず「丁寧な暮らしの提案」「社会的課題へのスタンス(サステナビリティ、ロス削減など)」「誰かの日常と地続きな視点」などの投稿を通して、“モノ”ではなく“考え方”を伝える広報的アプローチが特徴です。トーンやレイアウトも静かで統一されており、ブランドの思想がブレずに可視化されています。

◾️ 北欧、暮らしの道具店|ファンとの接点が“暮らし目線”

「通販メディア」というユニークな立ち位置を活かし、「ストーリーズでの社員の素顔」「商品開発の裏側や使い心地レポート」「読者・購入者の声を紹介するUGC活用」など、“売る”よりも“共に暮らす”という姿勢がにじむ発信が支持を集めています。インスタライブやカルーセル形式のストーリーテリングも積極的で、ユーザーとの関係性が非常に近いのが特徴です。

✅成功事例からの学び・応用ポイント

| 学び | 応用ポイント |

| 写真・トーン・余白の設計 | 統一感があると“企業の人柄”が伝わる |

| 商品の背景・考え方を丁寧に伝える | 情報量よりも“意図の深さ”が信頼を生む |

| ファンとの関係性を長く育てている | コメント・ストーリーズ・UGCを活用して双方向性を意識 |

Instagramは、他のSNSに比べて“見せ方”が求められる媒体です。

ただし、成功しているアカウントはどれも、商品情報より先に「企業としての姿勢」がにじむ発信をしていることが共通点です。世界観をどうつくるか、どんな距離感で発信するかこの“設計力”こそが、Instagram運用の要です。

note事例|メルカリ

noteは、企業が“読み物”として自社の考えや取り組みを伝えられる、広報的価値の高いオウンドメディア型SNSです。中でもメルカリは、noteを単なる採用広報や制度紹介の場にとどめず、企業カルチャーの“可視化と言語化”に成功している代表的事例です。

◾️ 「制度紹介」で終わらせず、“背景の想い”まで語るスタイル

たとえばメルカリのnoteでは、「新しい評価制度や人事制度の導入」「エンジニアやバックオフィス職の働き方」などを、“なぜこれを始めたのか”“何を大切にしているのか”という背景とセットで伝えています。これにより、制度そのものよりも企業の思想や人間観に共感する読者を生み、採用・認知・共感すべてに効いています。

◾️ 「ひとり語り」ではなく、“複数視点”で構成する工夫

- 執筆者が経営層だけでなく、現場社員・プロジェクトメンバーにも及ぶ

- 一方的な報告ではなく、読み手に問いかける構成

- 1本1本が“企業の人格”をかたちづくる連載のような役割

といったnoteならではの特徴を活かし、ブランドの厚みと透明性を同時に伝えています。

引用元:https://note.com/mercari_newgrads/n/n7cfb4cf1611a?sub_rt=share_b

✅成功事例からの学び・応用ポイント

| 学び | 応用ポイント |

| 制度や取り組みの「背景」を言葉にする | なぜそれを始めたのか?を伝えると“企業姿勢”が伝わる |

| 現場のリアルな声を積極的に使う | トップメッセージだけでなく“社内の声”も広報資産に |

| 長期的に「企業ストーリー」を構築している | 発信の積み重ねで“カルチャーの理解”を生む |

noteは、即時性よりも“深度”で伝えるメディアです。メルカリのように、内部の思考プロセスや葛藤までオープンにすることで、「共感でつながるブランド」を築くことが可能になります。BtoB企業でも、理念・働き方・課題解決のストーリーなど、“中の視点”を言語化する手段としてのnote活用は大いに参考になります。

YouTube事例|よなよなエール(ヤッホーブルーイング)

YouTubeは、SNSの中でも“人の顔や声が伝わるコンテンツ”として、企業の人格やカルチャーをリアルに届けられるメディアです。中でもクラフトビールブランド「よなよなエール」を展開するヤッホーブルーイングは、YouTubeを通じて“企業の中の人”とファンがつながる仕組みをつくり上げています。

◾️ 商品紹介ではなく、“人”が主役のコンテンツ

よなよなエールのYouTubeでは、商品解説もありますが、それ以上に力を入れているのが、「会社の部活」や「仲間のVlog」のような感覚のコンテンツです。

- 中の人が登場し、試飲したり語ったりする動画

- 製造現場の裏側やチームの活動の様子

- 社内イベントや企画会議の“ゆるい日常”の共有

このようなコンテンツは視聴者にとっては、「ブランド」ではなく「人」が見えてくる構成が親近感を生み、ビール=商品の魅力に直結していく関係性を築いています。

◾️ ブランドを“好きになる理由”を増やす場として活用

- 「製品のこだわり」だけでなく「企業の空気感」も見せている

- 編集のテンポや音楽・字幕も親しみやすさ重視

これにより、「ビールが好き」から「この会社が好き」へと、商品の一歩先にある“企業愛”が育っていく導線を作っています。

✅成功事例からの学び・応用ポイント

| 学び | 応用ポイント |

| 商品だけでなく“人”を映す | 担当者が語ることで企業が“人格”を持つ |

| 完成品よりも“過程”を見せる | プロセス公開は信頼・好感につながる |

| 視聴者とのコミュニケーションがある | コメント・リアクション文化を活かすとファン形成が加速する |

よなよなエールのYouTubeは、動画を通じて「企業の考え方」「働く人の熱量」「日々の空気感」までも発信している点が広報的に優れています。“情報を届ける”ではなく、“企業とつながる”体験をつくるその姿勢は、広報としても大きな学びとなるはずです。

◼︎まとめ

SNSを活用して成果を出している企業は、「センスがある」から成功しているのではありません。“企業としてどう見られたいか”を設計し、それを言語・ビジュアル・コンテンツに一貫して落とし込んでいることが共通点です。 Xでの人格ある対話、TikTokでの世界観演出、Instagramでの暮らしの提案、noteでの思想の発信、YouTubeでの人の見える広報。

いずれも、媒体ごとの特性を理解したうえで、企業らしさを丁寧に表現しているからこそ、ファンの共感や信頼を獲得できているのです。

こうした成功例を自社に落とし込むには、必ずしも同じリソースや人材が必要なわけではありません。大切なのは、“自社に合ったかたち”で続けていく工夫と体制づくりです。次章では、SNS運用を「ひとりで抱え込まずに進めるためのヒント」や、「内製と外注のバランス」について解説します。広報担当者が無理なく続けるために、どこまでを自分たちで担い、どこからプロに頼るべきか。その判断軸と、支援パートナーとのつき合い方について見ていきましょう。

企業SNS運用は“ひとりで頑張らない”。内製と外部支援の上手なつき合い方

SNSを運用する中で、多くの広報担当者が直面するのが、「ひとりで回し続けることの難しさ」です。発信内容の企画から原稿作成、画像の準備、投稿管理、分析…と、やるべきことが多岐にわたるなか、「広報業務のついでにSNSも」では回りきらないのが現実です。それでも、「全部自分でやらないと」「外に出すのはちょっと不安」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか?けれど、SNS運用はすべてを内製化することが正解ではありません。

この章では、SNS運用が属人化しやすい理由、自社で担うべきこと・外部に任せるべきことの見極め方といった観点から、ひとりでも無理なく、成果を出せるSNS運用の体制づくりについて解説していきます。

SNS運用が回らない…広報担当が直面しがちな“ひとり運用”の限界とは?

「SNSも担当しているけど、気づけば1ヶ月更新できていない…」「投稿は続けているけど、計画性も振り返りもなく“出すだけ”で終わってしまう」そんなふうに感じている広報担当者は、決して少なくありません。特にBtoB企業や中小企業では、広報が他業務との兼務であることも多く、“ひとり広報”の中でSNSを運用している状況はよくあります。その中で、以下のような負担が積み重なっていきます。

・ネタを探し、企画を立て、原稿を書き、デザインを作る

・投稿スケジュールを立て、忘れず投稿し、反応を見る

・上司や他部署の確認を取り、炎上やトラブルに備える

これらをすべてひとりで担うことが、いかに非現実的かは想像に難くありません。さらに、ひとり運用で起こりがちなのが、以下のような問題です。

- 投稿が「更新すること自体」が目的化し、内容が浅くなる

- 結果の振り返りや改善ができず、“投稿しっぱなし”で終わる

- 担当者が不在・異動・退職した瞬間に、運用が止まる

つまり、「担当者頼み」で成立しているSNS運用は、続ければ続けるほどリスクも大きくなるのです。SNS運用は「気合いと根性」で乗り切るものではありません。成果を出すには、“チームとしてどう続けるか”という視点で体制を考える必要があるのです。次の項では、社内で担うべき部分と、外部に任せるべき部分をどう見極めればいいのかを具体的に整理していきます。

企業SNSはどこまで内製?どこから外注?運用の役割分担を見極めるポイント

SNS運用は「全部自社でやる」か「全部外注する」かの二択ではありません。

大切なのは、「自社でしかできないこと」と「外部の力を借りた方が良いこと」を見極めて、適切に役割を分けることです。

◾️ 自社で担うべきこと(=企業の“らしさ”に直結する部分)

- 経営や広報の目的・方向性の設定

- 社内にしかない価値観や文化の言語化

- 担当者の視点や現場のリアルな声

- コメント対応や社内調整などの意思決定まわり

これらは、自社の内側にしかない情報・空気感だからこそ、自分たちで考え、判断すべき部分です。

◾️ 外部に任せるべきこと(=専門性や効率が求められる部分)

- 投稿用画像や動画の制作

- コンテンツの整えや校正・編集

- ハッシュタグやトレンド調査

- 分析・レポート作成・改善提案

- 運用フローや体制づくりの支援

これらは、「やればできるけど、時間と労力がかかる」作業が中心。社内の限られたリソースを本質的な業務に集中させるためにも、外注や伴走支援を上手に取り入れることが、結果として成果を早める近道になります。すべてを内製しようとすれば、リスクは増え、疲弊もします。逆に、すべてを外注すれば、発信から“企業らしさ”が薄れていきます。SNSは、社内の温度感と、外部の専門性を“掛け合わせる”運用が理想です。そのためにも、役割分担の線引きをあらかじめ決めておくことで、社内外の連携もスムーズになり、運用が継続しやすくなります。

◼︎まとめ

SNS運用は、担当者の“がんばり”だけで成果を出し続けるのは難しい時代です。「ひとりでなんとかする」から「チームで育てていく」へ。今こそ、そうした視点の転換が求められています。自社で担うべきは、ブランドの方向性や、現場のリアルな声。

一方で、SNS投稿の制作や運用フロー、改善の仕組みといった部分は、外部の力を借りることでより“伝わる発信”が実現できます。

撮影ティブでは、SNS運用を含む企業広報・コンテンツ制作の外部パートナーとして伴走支援を行っています。SNS戦略の設計、ビジュアル制作(写真・動画)、コピー・記事制作、投稿スケジュール管理など広報担当者が“伝えたいこと”に集中できるよう、実務と戦略の両面をサポートいたします。

「社内に発信のノウハウがない」「SNSが伸び悩んでいる」「伝えたい価値が伝わらない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。企業らしい発信を、無理なく、伝わるかたちへ。

撮影ティブが、外部広報として一緒に育てていきます。